中秋节赏王献之《中秋帖》

中秋节赏王献之《中秋帖》

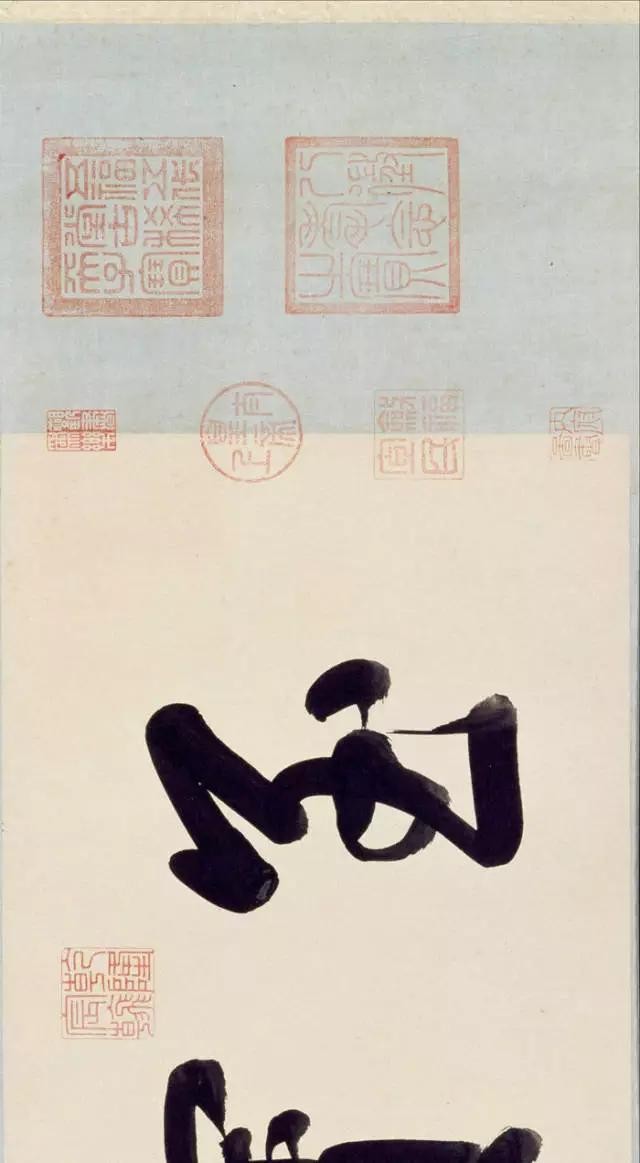

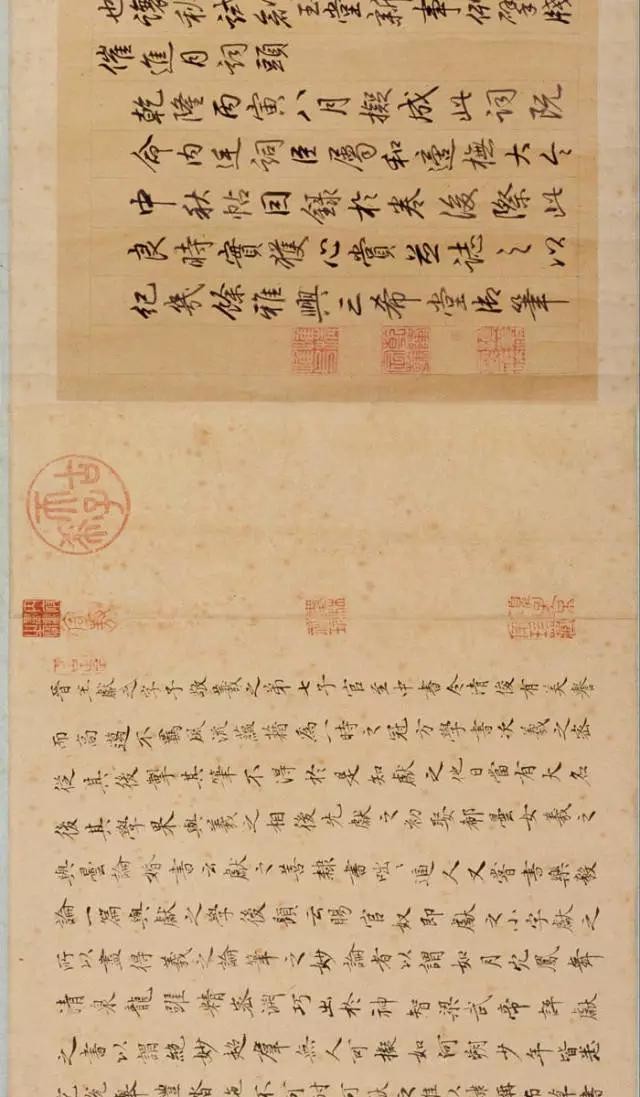

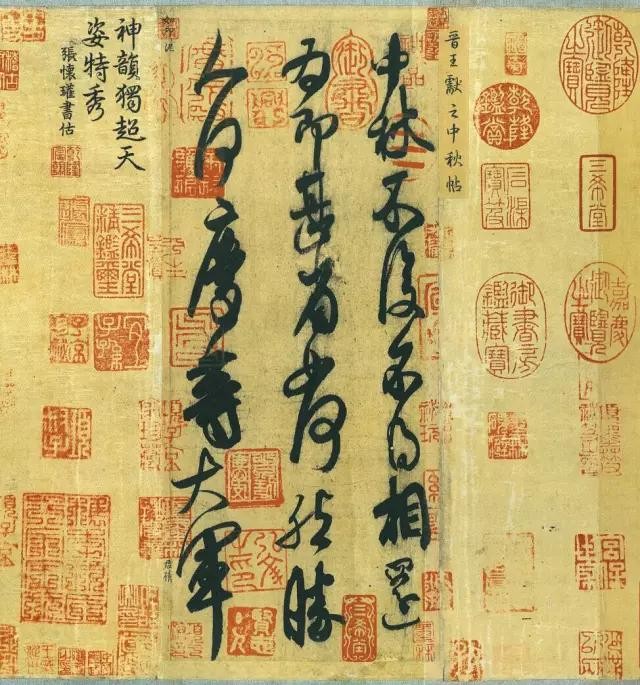

《中秋帖》,又名《十二月帖》,传为东晋书法家王献之创作的草书书法作品,纸本手卷,现收藏于北京故宫博物院。

《中秋帖》原为五行三十二字,后被割去二行,现仅存三行二十二字。

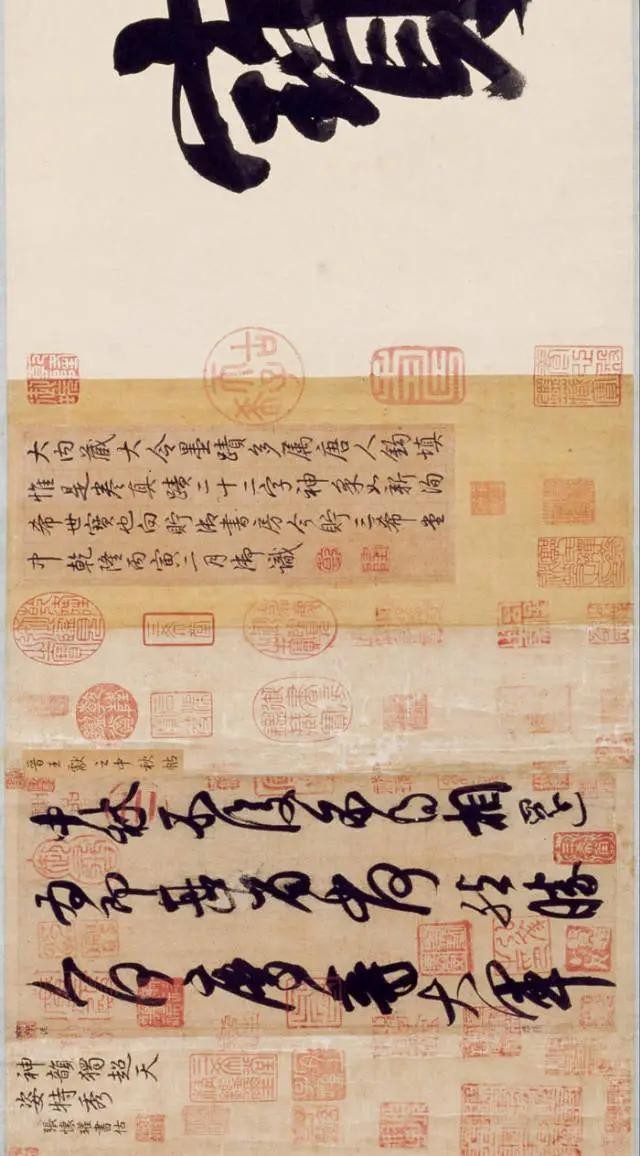

释文曰:中秋不复不得相还为即甚省如何然胜人何庆等大军。

无款署,有明董其昌、项元汴,乾隆等人的鉴藏印跋。

王献之(344年-386年)东晋书法家、诗人、大臣,晋简文帝司马昱之婿。字子敬,小名官奴,汉族,祖籍山东临沂,生于会稽(今浙江绍兴),书圣王羲之第七子。官至中书令,为与族弟王珉区分,人称王大令。与其父并称为“二王”。

晋 王献之《中秋帖》卷(传)纸本草书

27×11.9cm 北京故宫博物院藏

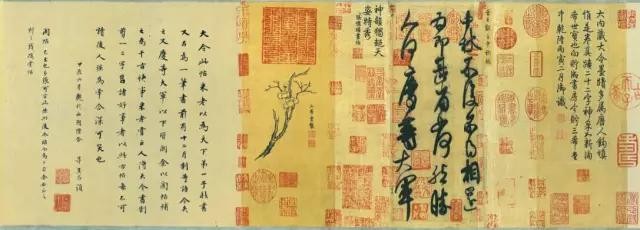

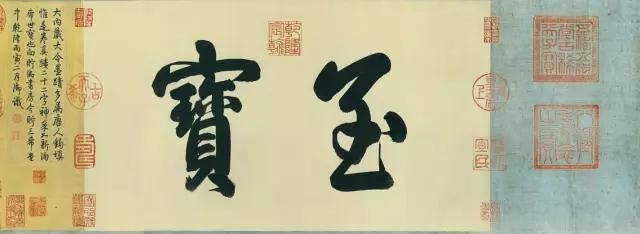

《中秋帖》是著名的古代书法作品,曾被清高宗弘历(乾隆皇帝)誉为“三希”之一,意即希世珍宝。

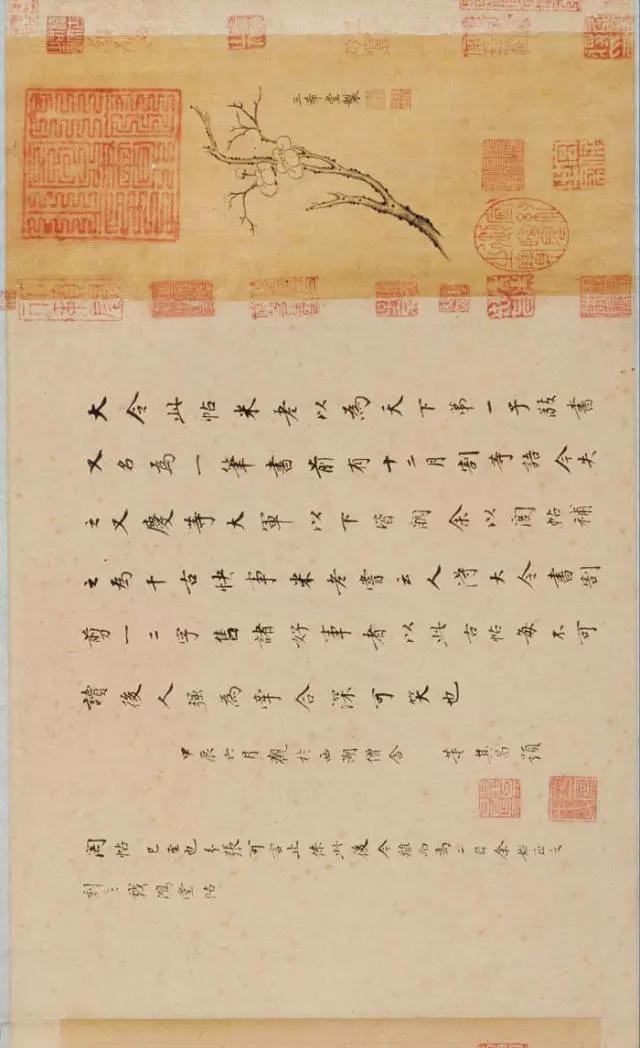

《中秋帖》是《宝晋斋法帖》、《十二月割帖》的不完全临本,原帖在“中秋”之前还有“十二月割至不”六字。帖用竹料纸书写,这种纸东晋时尚制造不出,约到北宋时方出现。

从行笔中可知,所用毛笔是柔软的无心笔,而晋朝使用的是有心硬笔,吸水性较差,笔的提、按、转折往往不能灵活自如,常出贼毫,如此帖那种丰润圆熟、线条连贯、行气贯通、潇洒飘逸的效果是写不出来的。

清吴升《大观录》云:“此迹书法古厚,黑采气韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。”据当代书画鉴定家研究,大多认为是宋米芾所临,故同样宝贵。

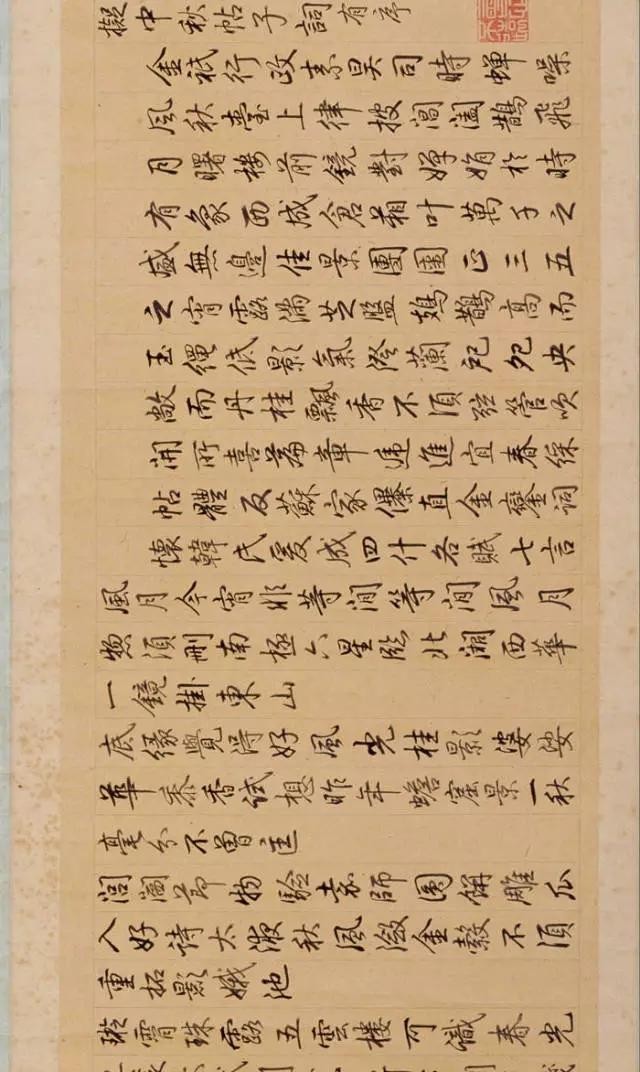

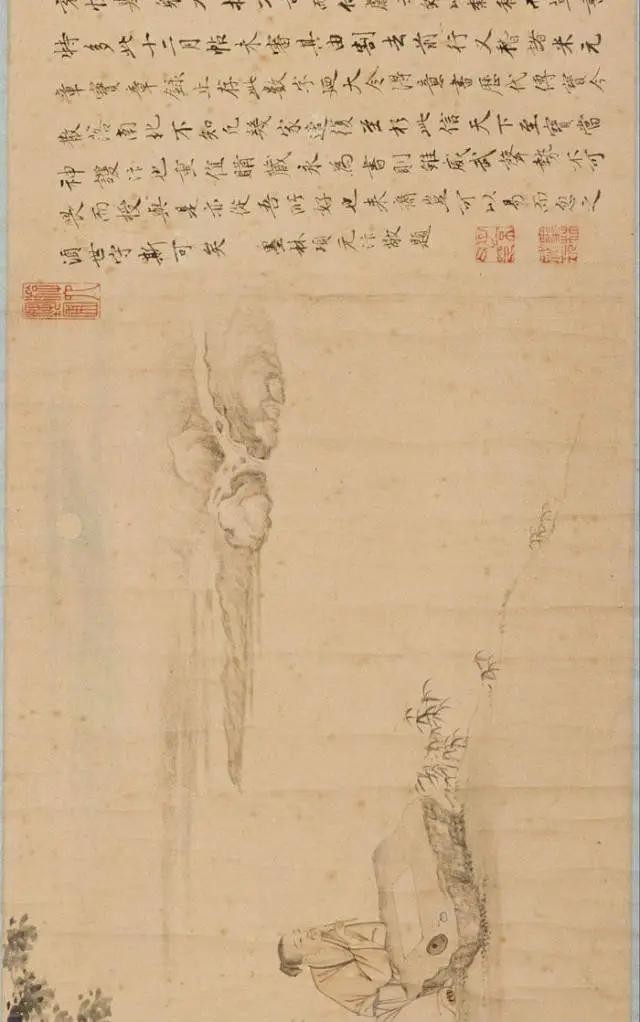

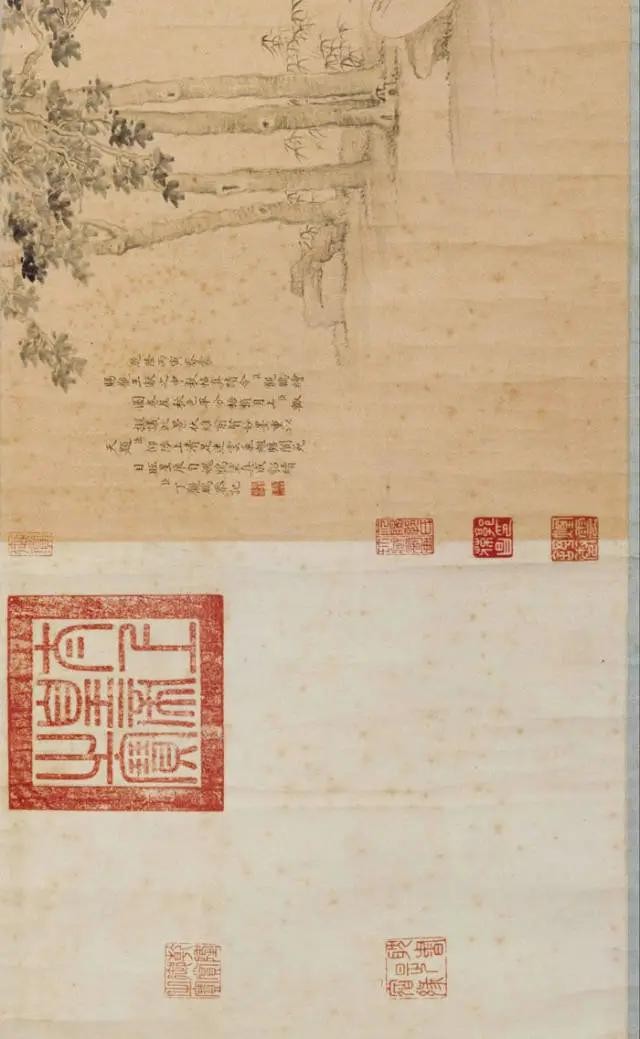

卷前引首清高宗弘历行书题“至寶”两字。前隔水乾隆御题一段。帖正文右上乾隆御题签“晉王獻之中秋帖”一行。卷后有明董其昌、项元汴,清乾隆题跋,其中附乾隆帝、丁观鹏绘画各一段。卷前后及隔水钤有宋北京“宣和”内府、南宋内府,明项元汴、吴廷,清内府等鑑藏印。

此帖曾经宋代宣和、绍兴内府,明项元汴,清内府收藏。民国时溥仪将其携出宫外,流散民间。建国前和王珣《伯远帖》一起被典当于香港一家外国银行。1951年底,典当期将满时,国外有人意图购获,周恩来总理闻讯,当即指示有关部门购回,入藏故宫博物院。

宋内府《宣和书谱》、明张丑《清河书画舫》、《清河见闻表》、《清河秘箧表》、汪砢玉《珊瑚网书跋》,清顾復《平生壮观》、卞永誉《式古堂书画汇考》、吴升《大观录》、内府《石渠宝笈·初篇》等书著录。

王献之《中秋帖》全貌

(请将手机横屏观赏)

﹀

唐张怀瓘《书断》中记载,王献之“幼学于父,次学于张(芝)。后改变制度,别创其法”。从记载可知,王献之幼年随其父王羲之学习书法,得其笔法,后又学习张芝,在此基础上,对前人书法进行大胆变革,创造出了一种不拘六书规范、省并点画曲折、务求简易流便的“破体”。王献之学习张芝,主要是效法其字字贯通的气势,变革发展了张芝的草书,即省并点画,务求简易,便于书写和血脉贯通。同时他又变革其父的草书,主要用“极草纵之致”,极力发挥“一笔书”的笔势。王献之笔下的草书既有别于张芝,又有别于王羲之,自成一家。而《中秋帖》其笔法上承张芝、右军之矩度,下启张旭、怀素之法门,在相当长时间内被人们视作王献之的真迹。

但现今有人认为, 《中秋帖》风格与传世的王献之《廿九日帖》、 《鸭头丸帖》相差甚远,书法痛快有余而沉着凝重不足,缺乏晋人书法应有的那种潇洒蕴藉的意蕴;该帖丰满的笔墨形态只有宋代那种较软的无心笔才能表现出来,而非晋代的有心硬笔可为;帖用竹料纸书写,这种纸东晋时尚制造不出,约到北宋时方出现。所以认为《中秋帖》是米芾旧藏王献之《十二月帖》的节临。且《书画舫》云:“献之《中秋帖》卷藏檇李项氏子京,自有跋。细看乃唐人临本,非真迹也。”清吴升《大观录》云:“此迹书法古厚,黑采气韵鲜润,但大似肥婢,虽非钩填,恐是宋人临仿。

王献之《中秋帖》局部

﹀

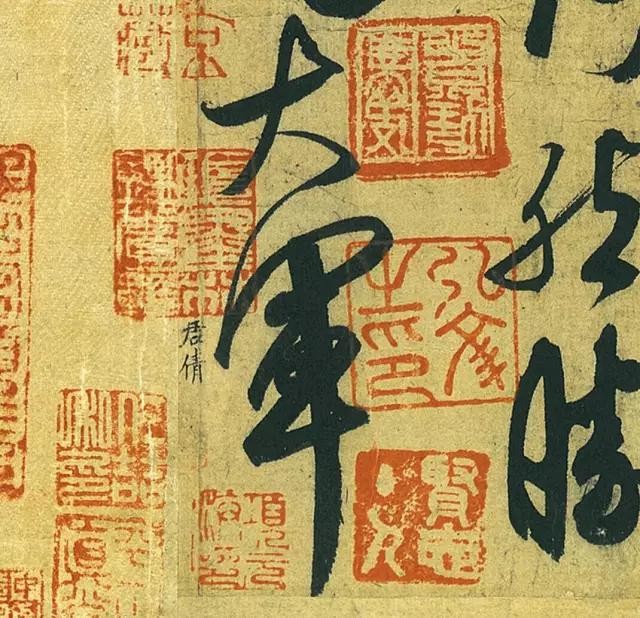

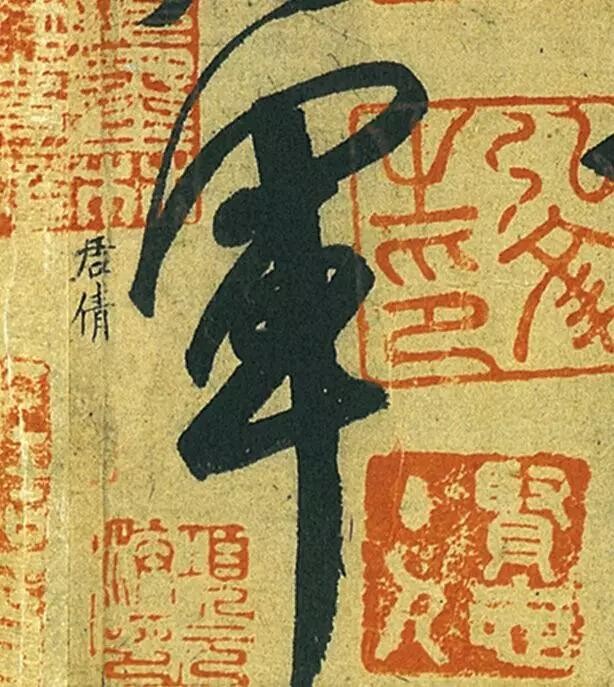

《中秋帖》的点画柔婉,富于变化。王献之是以楷法写草书的典范,在笔画圆转处应用楷书“起伏顿挫”之法、“节节换笔”之法,运用得恰到好处,自然流畅。清包世臣在《安吴论书·答熙载九问》中所说的:“世人知真书之妙在使转,而不知草书之妙在点画,此草法所为不传也。大令草常一笔环转,如火箸画灰,不见起止。然精心探玩,其环转处,悉具起伏顿挫,皆成点画之势。”这都在《中秋帖》中有体现。以“等”字为例,“等”字最末两画竖钩和点,王献之将其连写,又在圆转处加以顿挫。审视之后发现,圆转部分其实并不圆,而是由几个很短的直画组成。

《中秋帖》结字中宫较紧致,其点画的弹性和相互间的张力都明显要小。放得开、收得回、连得顺,是技术考量的重要尺度,此帖笔画全连,“复”“不”之间的连带,不太畅达;“不得”两字,略嫌拘束。当得起“神韵独超,天姿特秀”的赞誉。

《中秋帖》用墨浓重,转笔圆转外拓,起笔或藏锋或侧锋,提按自然,整幅字的笔画偏于丰肥,但又有个别瘦劲的连笔和字做补充,显得疏密得当、粗细变化。其用笔婉转流动,一气呵成,有“一笔书”之妙。而且《中秋帖》在草书中穿插了行楷,如第一行的“相”、第二行的“胜”等字。写的时候有快有慢,运笔有疾有缓,富有节奏感。

《中秋帖》整幅作品气势磅礴、雄迈飞动,与传世的王羲之书法作品中那种含蓄、古雅、流美的草书风格相比,显得神气外露;与王献之《鸭头丸帖》、刻帖《十二月帖》等相比,也略有差异。特别是写到最后一个“军”字,竖画向下延伸舒展,显得气势奔放,但没有一连到底。正是“大鹏抟风,长鲸喷浪,悬崖坠石,惊电遗光”。但这种放纵豪情中,又蕴藏着清雅洁净的气息,再现晋人书法那种天然去雕饰、秀媚洒脱的时代风貌。

—END—

- 《孤独的美食家》被视为“黑历史”!你对他的印象还是五郎叔吗?

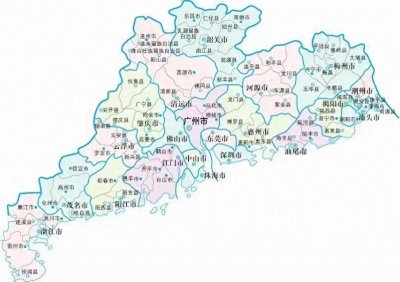

- 2024广东各市户籍性别比排名公布,揭阳第9、潮州第12、汕头第13

- 被法国占领90%领土的摩纳哥,不仅没灭亡,人均GDP常年世界第一

- 她曾是中戏校花,拍电影弄假成真染上毒瘾,28岁吸毒过量离开人世

- 80年代大陆与港台男歌手谁还记得?!

- 碾压中国最先进99式坦克 韩国欲研制最新款坦克

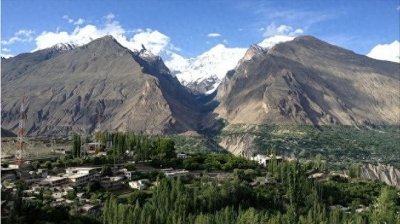

- 中巴划界谈判,我国为何将2万平方公里土地,拱手让给巴基斯坦?

- 朱龙广,生涯四次扮演“如来佛祖”,他还是《地道战》中的高传宝

- 小米mix回顾史,MIX4新机,6月发布,搭载屏下摄像头,200W快充

- 丫蛋:17岁被赵本山一手提拔,两任老公都是同门现实很尴尬

-

- 2024广东各市户籍性别比排名公布,揭阳第9、潮州第12、汕头第13

-

2025-07-21 22:09:19

-

- 被法国占领90%领土的摩纳哥,不仅没灭亡,人均GDP常年世界第一

-

2025-07-21 22:07:04

-

- 她曾是中戏校花,拍电影弄假成真染上毒瘾,28岁吸毒过量离开人世

-

2025-07-21 22:04:50

-

- 80年代大陆与港台男歌手谁还记得?!

-

2025-07-21 22:02:34

-

- 碾压中国最先进99式坦克 韩国欲研制最新款坦克

-

2025-07-21 22:00:20

-

- 中巴划界谈判,我国为何将2万平方公里土地,拱手让给巴基斯坦?

-

2025-07-21 21:58:05

-

- 朱龙广,生涯四次扮演“如来佛祖”,他还是《地道战》中的高传宝

-

2025-07-21 21:55:50

-

- 小米mix回顾史,MIX4新机,6月发布,搭载屏下摄像头,200W快充

-

2025-07-21 21:53:35

-

- 丫蛋:17岁被赵本山一手提拔,两任老公都是同门现实很尴尬

-

2025-07-21 21:51:20

-

- 国内外藏红花的产地都有哪些?哪里的比较好?

-

2025-07-21 21:49:05

-

- 七百字胜过千军万马—欧阳修《朋党论》深析

-

2025-07-21 21:46:50

-

- 寻访南斯拉夫电影《桥》外景地散记(图)

-

2025-07-21 21:44:35

-

- 怀集这四所中学,师资雄厚,环境优美,你都知道是哪四所吗?

-

2025-07-21 11:49:23

-

- 刘正祥董事长在福利来集团成立28周年致辞

-

2025-07-21 11:47:09

-

- 刘正祥董事长在福利来集团成立28周年致辞

-

2025-07-21 11:44:55

-

- 悲痛!9天8位名人相继去世,有三人同一天离世,最小者54岁

-

2025-07-21 11:42:41

-

- LOL:国服第一锐雯,黑白锐雯强势登顶!

-

2025-07-21 11:40:27

-

- 《射雕英雄传》热映引热议,“这版华筝终于对味了”

-

2025-07-21 11:38:12

-

- 《红楼梦》劳动妇女的困境:柳嫂子或许是晴雯的另一种人生可能

-

2025-07-21 11:35:58

-

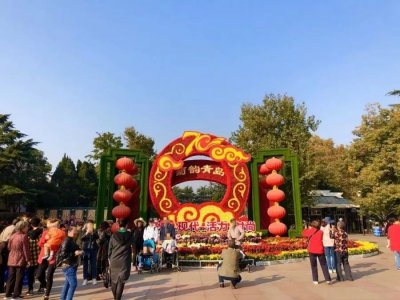

- 再不去就看不到了!青岛中山公园菊花展你去了吗?

-

2025-07-21 11:33:44

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画