权力巅峰上的三位清代亲王:多尔衮、胤祥、奕欣

权力巅峰上的三位清代亲王:多尔衮、胤祥、奕欣

在我国历史上,清代的亲王们犹如璀璨的群星,他们在政治舞台上翻云覆雨,留下了浓厚的一笔。如果要论权力,那么,睿亲王多尔衮、怡亲王胤祥、恭亲王奕欣无疑可以位列前三甲。他们三人,各具特色,各有所长,都在不同的历史时期,发挥着至关重要的作用。

一、睿亲王多尔衮:大清的开国元勋

爱新觉罗·多尔衮(1612年11月17日-1650年12月31日),别名墨尔根戴青,出生于赫图阿拉,清太祖努尔哈赤第十四子,清太宗皇太极之弟,清初杰出的政治家、军事家,是清朝入主中原的重要功臣。

1635年,多尔衮率军收降蒙古林丹汗残部并获得元朝传国玉玺。皇太极称帝后,封多尔衮为和硕睿亲王。皇太极去世后,多尔衮和济尔哈朗辅佐顺治帝,入主中原。1644年统兵入关,败李自成农民军,又派兵下江南,灭南明弘光朝,逐步确立清朝对全国的统治。实行圈地,逼民投充,强制剃发易服,厉行逃人法,激起广大汉族人民的反抗。1650年冬,多尔衮死于塞北狩猎途中,被追封为“清成宗”,谥号懋德修远广业定功安民立政诚敬义皇帝。后以谋逆大罪削爵籍没。乾隆四十三年(1778)平反,恢复睿亲王封号。

多尔衮不仅在战场上所向披靡,更在政治谋略上独步天下。在太宗皇太极去世后,他以摄政王的身份,稳定了国家的政局,又精心策划了满清入关的战略。入关后,他一方面积极推行满汉一家的政策,缓和民族矛盾;另一方面,加强中央集权,巩固国家政权。多尔衮的权力在清代亲王中名列前茅,他几乎一人掌控了大清国的政权。然而,他始终保持清醒的头脑,坚持以皇太极遗志为方针,为我国的统一做出了巨大的贡献。

二、怡亲王胤祥:雍正王朝的柱石

爱新觉罗·胤祥(1686年11月16日-1730年6月18日),出生于北京,满洲正蓝旗人,和硕怡亲王,清圣祖康熙帝第十三子,生母敬敏皇贵妃章佳氏,为清朝第九位铁帽子王。胤祥一生勤政爱民,为雍正王朝的繁荣作出了巨大的贡献,被誉为“雍正王朝的柱石”。

康熙时期,其与雍正帝关系亲密。雍正帝继位后,被封为和硕怡亲王,并任总理事务大臣,处理重要政务。其能力出众,身兼议政大臣、总理户部等多职。因胤祥对雍正朝的治绩助力甚大,遂得世袭罔替的许可,为铁帽子王。1730年因病去世,配享太庙,上谥号为“贤”,另赐有匾额“忠敬诚直勤慎廉明”冠于谥前。

胤祥在政治上极具远见,他积极参与雍正帝的政务,推行一系列改革措施,使国家政治稳重,经济繁荣。他主张严惩贪污,提倡科举制度改革,加强中央集权,进一步巩固国家的政权。在军事上,胤祥同样有着卓越的成就。他多次平定西藏、新疆等地的叛乱,维护了国家的统一。在他的努力下,雍正王朝实现了国家的繁荣昌盛,民众安居乐业。

三、恭亲王奕欣:晚清政局的挽救者

奕訢 (1833——1898),爱新觉罗氏,道光帝第六子,咸丰帝异母弟弟。恭亲王奕欣在晚清时期,担任过总理衙门大臣、北洋大臣等要职,被誉为“晚清政局的挽救者”。

咸丰元年(1851年),咸丰帝遵宣宗遗诏,封为恭亲王。 咸丰三年(1853年),被令署理侍卫内大臣,参与京城防御,随后以亲王身份在军机大臣行走。 咸丰四年(1854年),补镶红旗蒙古都统、宗人府右宗正、镶黄旗汉军都统、宗人府宗令、正黄旗满洲都统。

咸丰五年(1855年),母静皇贵妃死,因为母亲争皇后封号,招致咸丰不满,遂被罢免一切职务。 咸丰七年(1857年),复授都统。 咸丰九年(1859年),授内大臣。 咸丰十年(1860年)英法联军攻陷北京,奉命以亲王身份留守北京,负责与英、法议 和,并分别与英、法、俄签订了《北京条约》。同年十二月,请求建立总理各国事务衙门,具体办理涉外事务,成为近代中国第一个外交机构 。并以亲王身份管理总理各国事务衙门。

奕欣在政治上的才华,体现在他积极推行洋务运动,试图挽救濒临崩溃的大清王朝。他主张学习西方先进科技,改革军事、外交、教育等领域,以振兴民族。在他的推动下,一系列洋务运动应运而生,培养了一大批近代人才,为我国的近代化进程奠定了基础。然而,由于种种原因,洋务运动并未能够挽救大清王朝的命运。但在奕欣的努力下,晚清政局一度出现了短暂的繁荣景象。

总结:

睿亲王多尔衮、怡亲王胤祥、恭亲王奕欣,他们在清代亲王中,凭借过人的才华和权力,成为了历史的焦点。他们三人,各具特色,各有所长,分别在不同的历史时期,为我国的繁荣和统一,做出了巨大的贡献。多尔衮,以开国元勋的身份,奠定了大清王朝的基础;胤祥,在雍正王朝时期,为国家的繁荣昌盛付出了巨大的努力;奕欣,在晚清政局中,试图挽救民族危机,推动国家近代化进程。

-

- 龙珠前十战斗力排行榜,贝吉特只能排第二,贝吉塔无缘前十

-

2025-07-25 03:59:27

-

- 中印要实现“大和解”?印度外长:中国和印度关系已经步入正轨

-

2025-07-25 03:57:12

-

- 娱乐圈十位被封杀的艺人!红极一时到头只是一场梦!

-

2025-07-25 03:54:57

-

- 世界前十城市排名一览

-

2025-07-25 03:52:42

-

- 十本最好看的重生类小说,十二年书虫力荐

-

2025-07-25 03:50:27

-

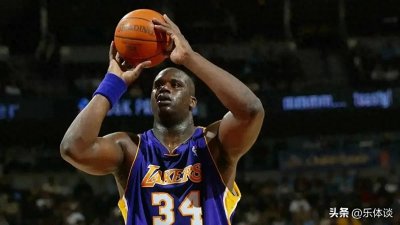

- 盘点NBA最强“五大状元”,第一名没有争议,詹姆斯屈居第三

-

2025-07-25 03:48:12

-

- 80年代首富牟其中,买飞机造卫星,最终遗憾入狱

-

2025-07-25 03:45:58

-

- 人生必看的十部电影,第一部评分长期位于榜首值得一看!

-

2025-07-25 03:43:42

-

- 惊爆秘闻!租房界最狗血的反转故事揭秘,信不信由你!

-

2025-07-25 03:41:28

-

- 成吉思汗征服天下时,最重要的四大名将,每一位都可能撼动世界!

-

2025-07-25 03:39:13

-

- 我们应该如何理性爱国

-

2025-07-25 03:36:58

-

- 北京的核心地区望京,悠久的历史与现代科技企业交汇出的CBD

-

2025-07-25 03:34:43

-

- 镇深度镇江锅盖面,真的像你想的那样吗?

-

2025-07-25 03:32:28

-

- 广州软件学院虽然是三本,但是广州软件学院为什么还值得报考?

-

2025-07-25 03:30:13

-

- 从希望到绝望,回顾埃梅里阿森纳执教生涯,初到酋长球场意气风发

-

2025-07-25 03:27:58

-

- 靳东情史丰富爱过4个女人,有2个是二婚,现婚姻很幸福

-

2025-07-25 03:25:43

-

- 真相——精神病人眼中的世界《天才在左,疯子在右》解读

-

2025-07-25 03:23:28

-

- 吴凡是高材生:毕业于首批重点大学,后并入985大学,曾任副市长

-

2025-07-25 03:21:13

-

- 新手学做菜就从这12道开始,简单易学又好吃,天天都能露一手

-

2025-07-24 19:04:03

-

- 多米尼加——被遗忘的加勒比海岛

-

2025-07-24 19:01:48

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画