陈振濂 | 没有不“做”的书法

陈振濂 | 没有不“做”的书法

陈振濂,号颐斋,原籍浙江鄞县,1956年2月生于上海。1981年毕业于中国美术学院,师承沙孟海、陆维钊、诸乐三先生。现为全国人大代表,中国美术学院、浙江大学教授、博士生导师,中国书法家协会副主席,西泠印社副社长兼秘书长,浙江省文联副主席等。

没有不“做”的书法

陈振濂

—————————————

—————————————

许多书法家在撰文或叙述心理时,

都认定一个“自然”。

认为凡按习惯随手书写者即为“自然”,

而稍事经营者即为“做”。

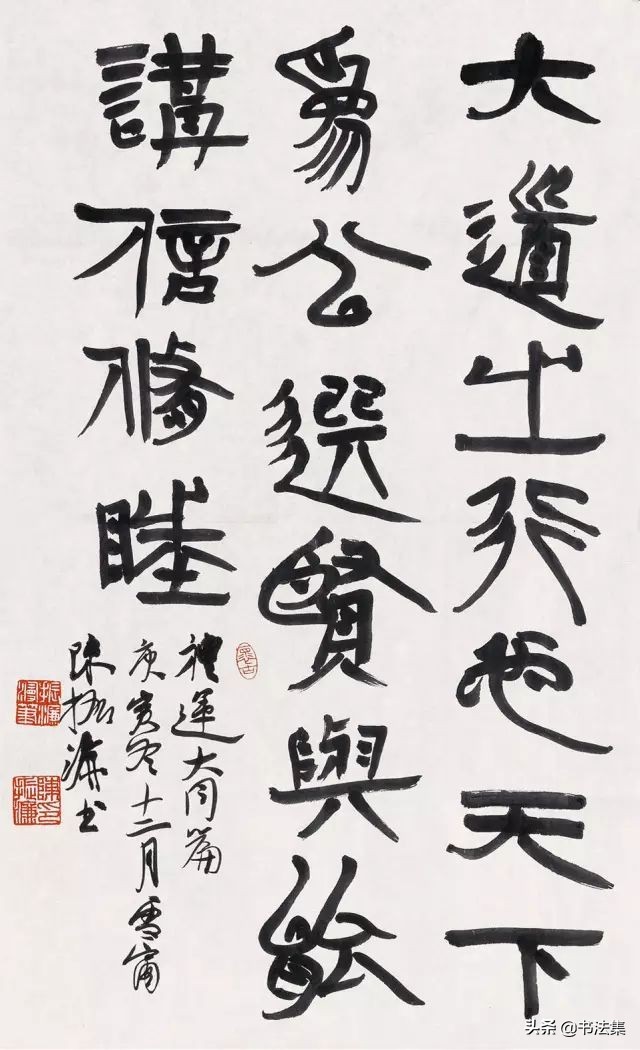

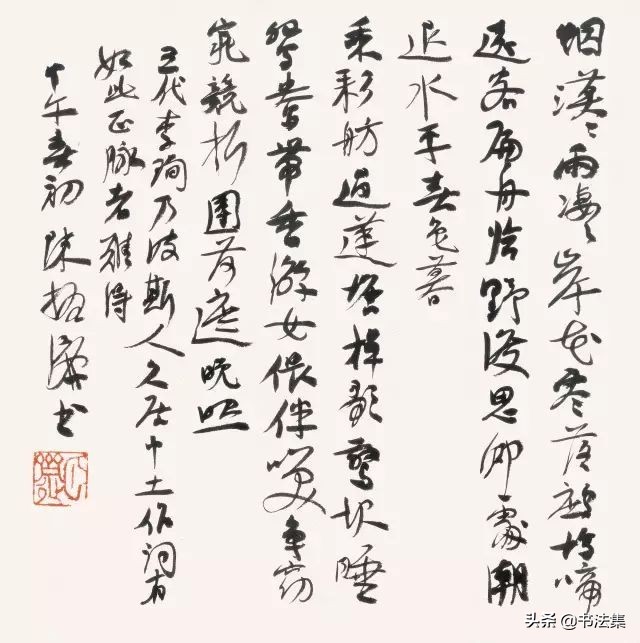

陈振濂 孔子《礼运大同篇》68.5cm×42cm

其实,

书法之“字”是在训练中养成的,

而不是天生的。

相对于儿童的涂鸦,

训练书法,

笔法的藏头护尾,

中锋用笔,

本身即是在“做”。

任何艺术只要有“术”的界定,

即必然是“做”的结果。

故尔从这个角度上看:

只要是艺术,

没有绝对自然的东西。

“作”品“作品”,

即是“作”(做)出来的成品。

世上哪有不“做”而成艺术品的?

无非是做的程度不一样而已。

有些作品水平不高,

做的痕迹太明显;

有的却“做”得十分自然。

至于在效果上的“做”,

有一部分是作品本身的缺陷,

即我们通常所说的审美意义上的“做作”。

另一部分则是我们不习惯看它。

但审美习惯是可以改变的;

宋元明人看魏碑也不习惯;

到清代阮元、

包世臣就奉为经典了。

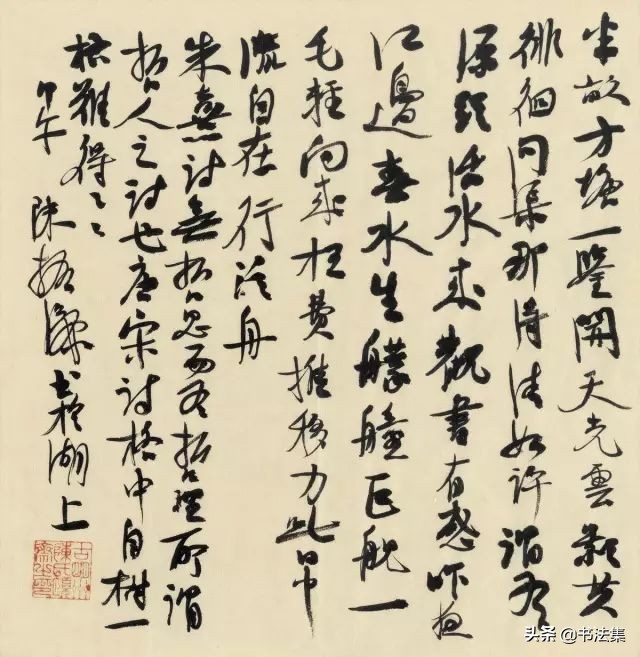

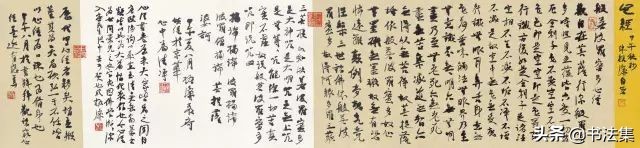

陈振濂 《朱熹诗》35.5cm×34cm

“做”本身不是问题,

但我们的做,

有一个非常重要的因素,

是现在一般不被重视的;

就是它要有一个“主题”,

所有的“做”,

都必须围绕一个构思与思想的。

这是古典型书法所不具备的。

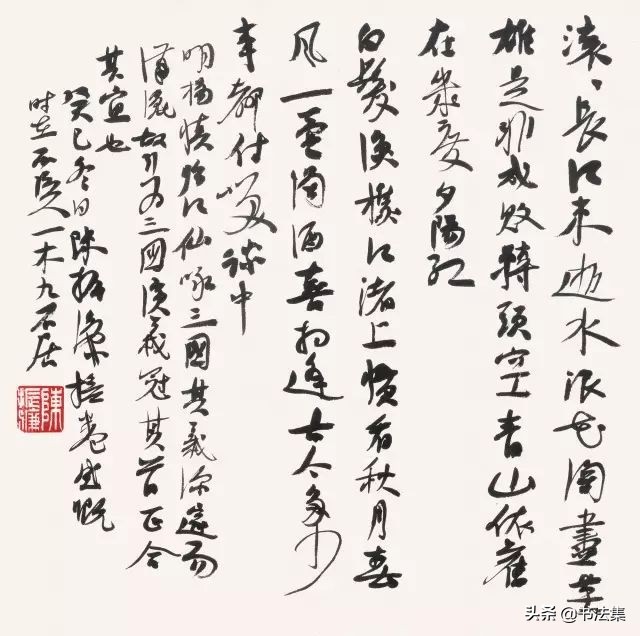

陈振濂 杨慎《临江仙》35cm×34cm

外界对学院派书法的理解是拼贴,

但我们不想辩解,

也不值得辩解——

如果只看到“拼题”的表象而看不到“主题”的实质,

理解的层次太低了。

那么先别忙着辩论,

先学着深入了解一下学院派,

取得发言的资格,

再来发表意见如何?

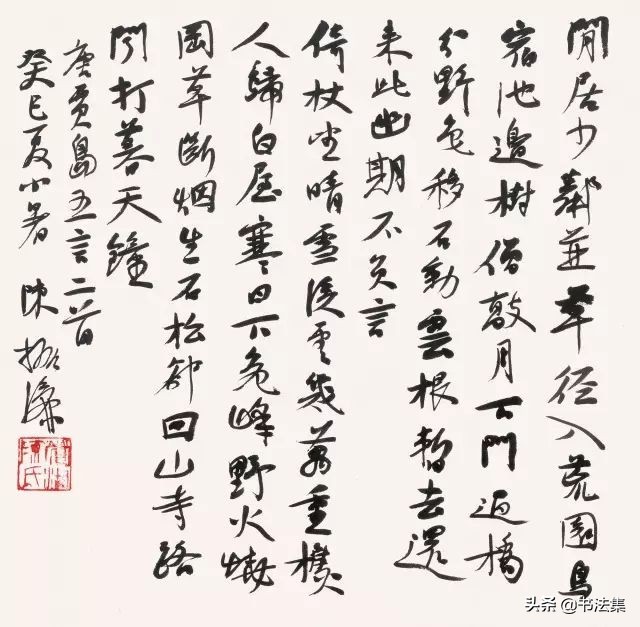

陈振濂 贾岛《五言二首》35cm×34cm

我们也可以像一般的做法,

抄一首唐诗,

就像于右任、

沈尹默的做法。

但我认为:

这是过去一代人的做法。

今天时代变了。

要有新的开拓。

在书法里,

笔墨线条本来是抽象的,

我们希望在一定程度上使它指向具体。

而这种具体是在做“加法”,

笔墨本身并没有丧失。

你看每一件学院派书法。

笔墨功夫比古典派逊色吗?

我想许多学院派书法作品的技术指标,

古典派书法家未必能胜任。

至于“做”更是在其次了。

陈振濂 李珣《南乡子》35cm×34cm

从本质上讲,

一切艺术都是“非自然”的。

“自然”是指审美境界而言,

而不是指创作过程而言。

只要是艺术,

有技“术”的要求,

在过程上必然是“非自然”即是“做”的。

陈振濂 心经 34.5cm×149.5cm

-

- 小微贷款不用跑银行,新网银行“创客贷”全面升级

-

2025-08-24 18:58:21

-

- 六部公认的高口碑盗墓剧,若你全部都看过,那绝对是老江湖了!

-

2025-08-24 18:56:06

-

- 河北邯郸这6大旅游景点,你去过哪个

-

2025-08-24 18:53:50

-

- 高中学历的朴树,父亲是国际宇航科学院院士,母亲是北京大学教授

-

2025-08-24 18:51:35

-

- 奉节曾经有多牛?重庆也只是它的小弟,四川的名字由此而来

-

2025-08-24 18:49:20

-

- 这6部高分冰雪运动类电影,带你体验冬奥会背后的精彩

-

2025-08-24 18:47:04

-

- 金铲铲之战:折磨流2.0,赛季末黑科技「白魔学者-奥莉安娜」

-

2025-08-24 18:44:48

-

- 黄晓明与baby离婚真相揭秘:两人仍互有情感,网络热议不断!

-

2025-08-24 18:42:33

-

- 中国边疆战士:勇敢护卫家园的真实英雄

-

2025-08-24 18:40:17

-

- 哈尔滨至海口高铁3874公里,打通跨海通道,坐高铁全程只需15小时

-

2025-08-24 00:47:39

-

- 搞笑图片大合集,笑的我“呛了”一口水

-

2025-08-24 00:45:24

-

- 新疆阿克苏地区发生3.7级地震!震源深度19千米

-

2025-08-24 00:43:09

-

- 八种私藏潮汕特产手信必备

-

2025-08-24 00:40:54

-

- 中华美食文化,红烧臭鳜鱼,闻起来臭,吃起来香!

-

2025-08-24 00:38:39

-

- 颜真卿楷书春联,值得收藏

-

2025-08-24 00:36:24

-

- 九本酥甜可口经典好看的青梅竹马校园甜文,主角是同学两小无猜

-

2025-08-24 00:34:09

-

- 山东公办二本大学 临沂大学2021年专业最低录取分数线

-

2025-08-24 00:31:55

-

- 盘点国产最新大排量摩托车(机车),国之骄傲

-

2025-08-24 00:29:39

-

- 美到窒息!“火星大冲”与月全食同框,每一张都是天文大片

-

2025-08-24 00:27:24

-

- 带你快速了解国庆节

-

2025-08-24 00:25:09

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画