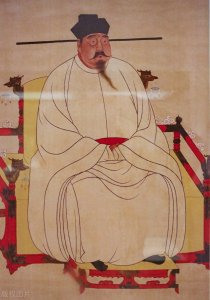

李纯:元和中兴的铁腕棋手与盛唐余晖的最后一抹亮色

李纯:元和中兴的铁腕棋手与盛唐余晖的最后一抹亮色

长安城朱雀大街的晨雾中,一队金甲武士护送着八匹骏马拉动的玉辇疾驰而过。805年八月初九,二十七岁的李纯在宦官簇拥下登基为帝。这位面色冷峻的新君不会想到,他将以"元和中兴"之主的名号永载史册,更不会料到自己的死亡会揭开晚唐宦官弑君的潘多拉魔盒。从削平藩镇到暴毙中和殿,唐宪宗李纯的帝王生涯犹如一局惊心动魄的生死棋局。

一、棋局初开:少年天子的政治觉醒

在贞元二十一年(805年)那个充满血腥味的夏天,年轻的太子李纯目睹了父亲顺宗改革集团的覆灭。王叔文被贬,刘禹锡、柳宗元等"二王八司马"流放边州,这场政治地震给十八岁的储君上了第一堂权力课。据《旧唐书》记载,李纯在东宫书房写下"强干弱枝"四字,这个政治理念将贯穿他整个统治生涯。

元和元年(806年)正月,剑南西川节度使刘辟公然反叛。新登基的皇帝在朝会上力排众议,任命左神策军使高崇文为统帅。这个看似冒险的决定实则暗藏玄机:高崇文虽是宦官集团代表,但其军事才能确实出众。当平叛捷报传入长安时,朝臣们发现皇帝已悄然完成对神策军的初步掌控。

在整顿财政方面,李纯展现出与其父截然不同的政治智慧。他保留永贞革新中"罢宫市、停羡余"的惠民政策,却将盐铁专营权逐步收归户部。这种渐进式改革既延续了改革成果,又避免了与既得利益集团的直接冲突。宰相李吉甫编制的《元和国计簿》,首次系统梳理了中央财政的收支结构。

二、削藩风暴:棋盘上的生死博弈

元和七年(812年),魏博节度使田季安暴毙。当河北三镇准备再次上演父死子继的戏码时,李纯的诏书已先达魏州:任命田兴为留后,条件是交出六州版籍。这个精妙的政治操作,使朝廷兵不血刃收回魏博镇控制权。宰相裴垍在《平淮西碑》中记载,当时河北藩镇"相顾失色"。

淮西之役是宪宗朝最惨烈的削藩之战。面对吴元济的负隅顽抗,李纯启用名将李愬。元和十二年(817年)冬月,风雪夜袭蔡州的经典战例背后,是皇帝对前线将领的绝对信任。当李愬将吴元济押解进京时,长安百姓目睹了久违的献俘太庙仪式。此战后,朝廷在淮西推行"留后不世袭"政策,开创了藩镇改造新模式。

在军事震慑的同时,李纯的"软实力"策略同样精彩。他恢复科举取士规模,在藩镇辖地增设进士名额;派翰林学士出任观察使,逐步渗透地方行政体系。这种"文武并进"的治理术,使河朔三镇在元和后期出现了"虽拥旌节,实同州县"的转变。

三、权力暗流:棋盘下的致命阴影

神策军中尉吐突承璀的崛起,暴露了宪宗朝特殊的权力结构。这位宦官头目既是征讨成德的监军,又掌管着皇室密探机构"察事听儿"。李纯独创的"宦官制衡术":让左右神策军中尉相互牵制,虽暂时保证了皇权安全,却为甘露之变埋下祸根。

在朝堂之上,牛李党争的雏形已然显现。李吉甫与李绛的政见分歧,表面是"主战派"与"主和派"之争,实则是新兴科举官僚与世家大族的利益冲突。皇帝巧妙利用这种制衡,但晚年愈发依赖宦官集团,导致政治天平逐渐失衡。

道教长生术的沉迷,成为这位铁血帝王的人生拐点。元和十三年(818年),李纯开始大量服用柳泌炼制的金丹。据《资治通鉴》记载,晚年的皇帝"性复躁急,左右宦官往往获罪致死",这种性格巨变暗示着重金属中毒的典型症状。

四、残局惊变:未竟的中兴大业

元和十五年(820年)正月二十七日夜,大明宫中和殿突然传出皇帝暴崩的消息。官方宣称是丹药中毒,但《旧唐书》中"内常侍陈弘志弑逆"的记载,揭开了宦官弑君的黑暗序幕。这位曾经如日中天的中兴之主,最终倒在权力游戏的棋盘之上。

元和中兴的遗产远比表象复杂。表面上看,朝廷收复了淮西、平卢等镇,中央财政岁入从1200万贯恢复到3500万贯。但深层危机并未消除:河朔三镇只是暂时臣服,宦官集团反而因监军制度坐大。李纯亲手完善的"神策军-枢密院"体系,最终成为勒死唐王朝的绞索。

当我们重审这位帝王的历史定位,会发现一个充满矛盾的改革者形象。他既恢复了"天可汗"的帝国荣光,又埋下了宦官专权的祸根;既开创了会昌中兴的治理模板,又留下了"藩镇死灰复燃"的制度隐患。这种复杂性,正是中唐政治转型期的典型特征。

站在大明宫含元殿遗址远眺,仿佛还能看见李纯检阅神策军时的赫赫威仪。他的元和中兴犹如暮色中的闪电,短暂照亮了盛唐的余晖,却照不亮帝国前路的沉沉黑暗。这位帝王用十五年时间证明了中央集权可以重建,也用生命揭示了专制皇权的终极困境。当我们在《元和郡县图志》的舆图间追寻他的治国理想,在韩愈《平淮西碑》的字句中感受他的政治抱负,最终看到的,是一个在历史悖论中奋力突围的孤独身影。

-

- 法考客观题:民事诉讼法中的判决、裁定、决定

-

2025-09-19 00:38:16

-

- 超全动漫人物彩铅画,喜欢画画的朋友建议收藏!

-

2025-09-19 00:36:01

-

- 不只有康巴汉子,“中国最小网红县城”有着怎样的发展密码?

-

2025-09-19 00:33:46

-

- 15所高校实行“本研一体化”,考研压力是没了,但新顾虑接踵而来

-

2025-09-19 00:31:31

-

- 「读史」1127年1月9日靖康之变——青楼天子宋徽宗造成的?

-

2025-09-19 00:29:16

-

- 新手养狗指南:狗狗为什么会对主人有攻击性行为?

-

2025-09-19 00:27:01

-

- 新规来了!5月1日起在动车上吸烟禁乘火车180天

-

2025-09-19 00:24:46

-

- 盘点与华晨宇传出恋情绯闻的10大美女明星,看看都有谁?

-

2025-09-19 00:22:31

-

- 贵州宏立城集团:百年建筑,经典传承

-

2025-09-19 00:20:16

-

- 恭喜昔日复旦大学校花龚叶轩官宣结婚,曾因不雅照被抨击

-

2025-09-19 00:18:01

-

- 澳洲格里菲斯大学,专科生弯道超车不错的选择!

-

2025-09-19 00:15:46

-

- 中国各省人口排行榜(第七次全国人口普查公报)

-

2025-09-19 00:13:31

-

- 十大烈士的英雄事迹,10个简短的英雄小故事

-

2025-09-19 00:11:16

-

- 屈膝一礼大"掐架" 王妃们谁行礼最标准?

-

2025-09-19 00:09:01

-

- 俄罗斯大选开始,普京还能继续当总统吗?

-

2025-09-19 00:06:46

-

- 传递真情的李歌

-

2025-09-19 00:04:31

-

- 12组适合五人开黑的网名,内附开黑头像哦

-

2025-09-19 00:02:16

-

- 湖南卫视2019跨年演唱会重磅开启 震撼升级唱响开年青春正能量

-

2025-09-18 08:56:38

-

- 齐柏林:“我和台湾的土地谈了一场恋爱”

-

2025-09-18 08:54:24

-

- 历史上只有两次核事故,一次发生在切尔诺贝利,另一次在日本福岛

-

2025-09-18 08:52:08

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画