中国人酷爱各类河鲜海鲜,为啥很少人吃河蚌呢?只是因为嚼不烂吗

中国人酷爱各类河鲜海鲜,为啥很少人吃河蚌呢?只是因为嚼不烂吗

你嗦过螺蛳吗?那鲜辣劲儿,一口下去能让人嘬得手指头都发红!可同样是河鲜界的“卧龙凤雏”,河蚌咋就混得这么惨?

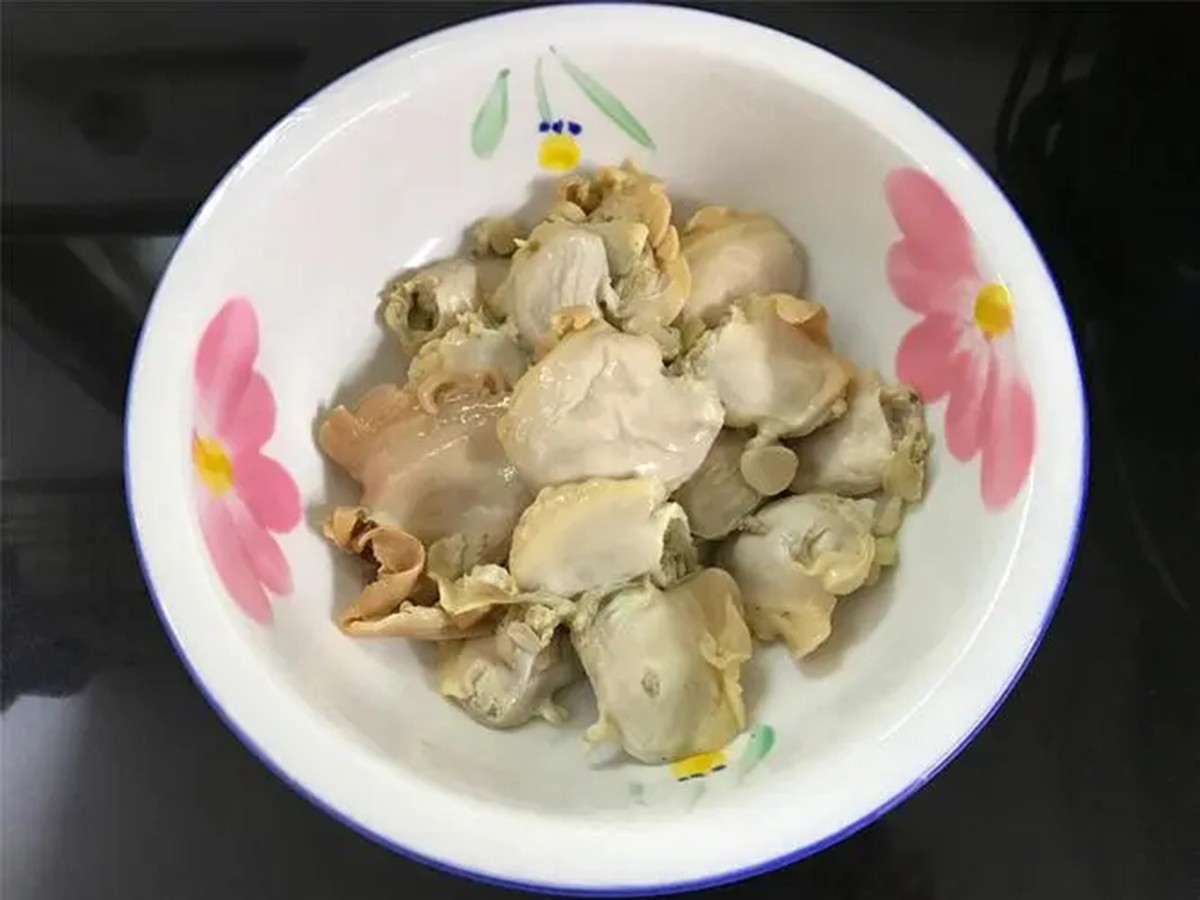

菜市场里,螺蛳摊前人头攒动,河蚌堆上落满灰。有人说它“嚼不烂”,有人嫌它“埋汰”,还有人觉得吃了能见着珍珠,这误会可大了!

今天咱就唠唠,为啥河蚌在餐桌上混成了“冷板凳专业户”,是它真不行,还是中国人口味太挑?

中国人的胃非常包容,各类海鲜、河鲜基本都能轻松驾驭,而要说河蚌这玩意儿,却是很少见到有人吃,这是为啥呢?

其实河蚌那可是淡水里的“扫地僧”。论资历,它在地球上活了上亿年,恐龙见了都得喊声“老哥哥”;论贡献,一蚌一天能过滤上百升水,堪称“天然净水器”。可到了饭桌上,它愣是混不过隔壁的螺蛳兄弟。为啥?咱得从它的“黑历史”扒起。

河蚌的“埋汰”名声,多半是被寄生虫坑的。老话说“河蚌肚里藏蚂蟥”,这话半真半假。河蚌成天趴在河底滤食,泥沙、浮游生物、寄生虫幼虫全往肚里吞,活脱脱成了“寄生虫招待所”。

尤其是肝吸虫、姜片虫这类狠角色,专挑河蚌当宿主,一蚌开盲盒,指不定蹦出几条扭动的“小面条”,搁谁看了不膈应?

不过话说回来,田螺身体里也有寄生虫啊,为啥就河蚌被“拉黑”?东北大姨一语道破天机:“螺蛳嗦的是味儿,肉才丁点大;河蚌一开壳,好家伙,肉比巴掌大,寄生虫也跟着放大啊!”

更扎心的是,野生河蚌现在越来越少见了。工业污染、水坝截流,逼得河蚌成了“稀罕物”,想摸一碗炒河蚌肉?非常之难!

就算你胆儿肥,敢挑战河蚌,接下来还得闯三关:

第一关:摸蚌难。河蚌壳厚肉少,一天摸不到几个,螺蛳却能论桶装。浙江老渔民吐槽:“小时候摸蚌喂鸡,现在鸡都吃不上!”

第二关:开壳险。河蚌壳比很坚硬,边缘锋利得像刀片。没点手劲的,轻则划破手。

第三关:处理烦。开壳只是开始,腮要摘、肠要清,还得用盐搓、清水泡。更绝的是,这货吐沙堪比“拖延症晚期”,清水养两天,吐完泥沙还能给你表演个“浑水变墨汁”。

好不容易折腾下锅,火候稍不留神就翻车。火小了嚼不动,火大了赛皮筋,东北大哥总结:“炖河蚌得用高压锅?可拉倒吧!肉得切薄片,焯水一分钟,大火爆炒才鲜嫩!”

河蚌输给海鲜,真不冤。生蚝肥美、扇贝鲜甜,就连冷冻货都能秒杀它。河蚌肉又柴又腥,还自带“泥腥味Buff”,除非遇上会烧的江浙老师傅,拿火腿、咸肉吊鲜,否则分分钟劝退。

更扎心的是经济账——养珍珠的蚌塘,一亩地最多撒1000个蚌,养珍珠能回本,养来吃肉?

不过话说回来,河蚌真就一无是处?错!它可是营养界的“扫地僧”:蛋白质和鸡蛋不相上下,钙含量是牛奶的两倍多,铁含量堪比猪肝,滋阴明目还能解酒。

浙江湖州的老饕们就爱这一口,大火爆炒加黄酒,鲜得能吞掉舌头。可惜这手艺都快成“非遗”了,现在的年轻人,谁乐意花三小时收拾一口腥了吧唧的肉?

河蚌的餐桌悲剧,其实是面照妖镜。照见现代人的饮食焦虑:既要极致鲜美,又要绝对安全;既要方便快捷,又想原生态。

它提醒咱,有些味道注定要消失,就像小时候摸蚌的河滩,早被水泥封进了记忆。指不定哪天,它就成了博物馆里的“活化石”。毕竟,连鹬蚌相争的故事,现在的小孩都当童话听了。

图片来自网络侵联必删

-

- 【重磅】严禁强制初三学生分流和剥夺中考权利!山东发紧急通知!

-

2025-11-06 05:38:38

-

- 《雪中悍刀行》傻弟弟徐龙象结局:功成名就,抱得美人归!

-

2025-11-06 05:36:23

-

- 八宝陀龙枪:天下第一宝枪,让猛将们屈指称奇!

-

2025-11-06 05:34:08

-

- 中东国家实力排行榜

-

2025-11-06 05:31:53

-

- 有哪些可以委婉表达“我单身”的诗词句子?

-

2025-11-06 05:29:38

-

- 杨紫秦俊杰的瓜,矮大紧和出事海王,最新八卦汇总

-

2025-11-06 05:27:23

-

- 薛怀义这个和尚靠什么征服了70岁的武则天

-

2025-11-06 05:25:08

-

- 美国杀人兔事件

-

2025-11-06 05:22:53

-

- 神秘消失的绝美王妃:离婚原因和现状都成谜,国王曾为她散尽后宫

-

2025-11-05 15:20:57

-

- 胜利事件令4人告别娱乐圈,但最遭人恨的李宗泫,却疑似逍遥法外

-

2025-11-05 15:18:42

-

- 绵阳旅游必去十大景点推荐推荐(这14个景点值得一去)

-

2025-11-05 15:16:27

-

- 2025年中国最好的酒店排名,中国十大五星级酒店排名

-

2025-11-05 15:14:12

-

- 世界十大奇异民族,长颈族最奇葩(以脖子长为美)

-

2025-11-05 15:11:57

-

- 蒙曼陈果史蛟为何单身?带你一起探秘三位才女单身背后原因

-

2025-11-05 15:09:42

-

- 世界上最小的国家,梵蒂冈面积0.44平方千米全国人口不足1000

-

2025-11-05 15:07:27

-

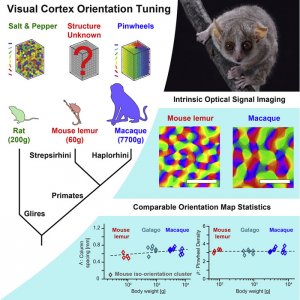

- 最小猴子“鼠狐猴”揭示灵长类动物视觉进化:你的眼和5000万年前一样

-

2025-11-05 15:05:12

-

- 宇宙学家认为占宇宙质量80%以上的暗物质可以相互作用

-

2025-11-05 15:02:57

-

- 防晒喷雾怎么用才正确(防晒喷雾怎么用才正确使用顺序)

-

2025-11-05 15:00:42

-

- 49年以后才懂,当年苏联挖穿地球,挖到12262米停止的真实原因

-

2025-11-05 14:58:27

-

- 福建人社十年答卷:连续五次调整最低工资标准、城镇就业人数增加超500万人

-

2025-11-05 14:56:12

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 杏的部首(杏的部首和组词和拼音)

杏的部首(杏的部首和组词和拼音) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)