为什么很多专家一致认为:崖山海战之后再无中华

为什么很多专家一致认为:崖山海战之后再无中华

在中国历史的长河中,崖山海战是一个极为重要的转折点。这场发生于1279年的海战,不仅标志着南宋的灭亡,也被一些历史学家和专家视为中华文明的断层。尤其是“崖山之后无中华”这一说法,常常被引用来强调这一历史事件的深远影响。本文将探讨这一观点的背景、历史意义以及其所引发的争议。

一、崖山海战的历史背景

崖山海战,亦称崖门之战,是南宋与元朝之间的一场决定性海战。自1235年起,南宋与蒙古的战争持续了近半个世纪,蒙古军队在不断的征战中逐渐强大,而南宋则因内政腐败、军事无能而日渐衰弱。1276年,元军攻陷南宋都城临安,南宋的统治已岌岌可危。1279年,南宋最后的抵抗力量在崖山展开,陆秀夫背着小皇帝赵昺投海自尽,十万军民选择殉国,形成了历史上悲壮的一幕。

惨烈的崖山海战,十万军民共赴国难

这一战役不仅是军事上的失败,更是文化和民族认同的重大损失。崖山海战的失败,意味着南宋的覆灭和汉民族在中原地区第一次被北方游牧民族所征服,许多历史学家因此认为,中华文明在这一时刻遭遇了断层。

二、“崖山之后无中华”的提出与影响

“崖山之后无中华”这一说法最早出自明末的钱谦益,他在诗中表达了对南宋灭亡的惋惜和对中华文明未来的忧虑。此后,这一说法逐渐被一些历史学家和文化评论家所引用,成为对崖山海战后果的总结。

这一观点的核心在于,崖山海战后,汉民族的传统文化和政治体制遭到严重破坏,中华文明的延续性受到质疑。许多专家认为,崖山之战后,元朝的统治虽然在形式上统一了中国,但其文化和社会结构却与汉民族的传统大相径庭,导致了中华文明的断层。

崖山海战示意图

三、历史的多元解读

尽管“崖山之后无中华”这一说法在某些学术圈内得到广泛认可,但也有许多历史学家对此持不同观点。比如,著名历史学家葛剑雄就反对这一说法,他认为南宋灭亡并不意味着中华文明的消亡。元朝虽然是由蒙古人建立,但在统治过程中,蒙古统治者逐渐接受了汉文化,甚至自视为中国的皇帝,形成了多民族统一的国家结构。

此外,崖山海战后,中华文明并没有完全消失,而是经历了变革与融合。元朝的建立,虽然改变了政治结构,但也为后来的明清时代奠定了基础。明朝的兴起,实际上是对元朝统治的一种反抗与继承,中华文明在这一过程中并未断裂。

四、文化认同与民族精神的延续

崖山海战后,虽然南宋的灭亡使得汉民族在政治上遭受重创,但中华文化的传承并未因此中断。许多南宋遗民在元朝统治下继续保留和传承汉民族的文化,文人墨客在这一时期仍然创作出大量优秀的文学作品,展现了中华文化的韧性与生命力。

陆秀夫背负小皇帝赵昺投海自尽

在历史的长河中,民族认同与文化传承是相辅相成的。尽管崖山海战后,汉民族的政治地位受到挑战,但文化认同的延续使得中华文明在后来的历史发展中得以复兴。明清时期,汉民族在文化、经济等方面的复兴,证明了中华文明的坚韧与不屈。

结语

崖山海战作为中国历史上的重要事件,其影响深远而复杂。虽然“崖山之后无中华”的说法在某些历史学者中得到了广泛传播,但这一观点并不代表历史的全部。中华文明的延续不仅仅依赖于政治体制的稳定,更在于文化的传承与民族精神的坚韧。

历史是多元的,崖山海战后,中华文明经历了变革与融合,尽管面临挑战,但其根基依然深厚。我们应以更加全面的视角来看待这一历史事件,理解中华文明在历史长河中的延续与发展。

-

- 土生土长的湖南岳阳籍演员,知名度前十名!

-

2025-07-06 02:27:28

-

- 盘点8位韩国美女车模,有颜值有实力,谁是你心中第一名?

-

2025-07-06 02:25:13

-

- 黄晓明杨颖婚姻揭秘:父母背景差异大,网友热议分手真相!

-

2025-07-06 02:22:58

-

- 气辅注塑成型技术简介

-

2025-07-06 02:20:43

-

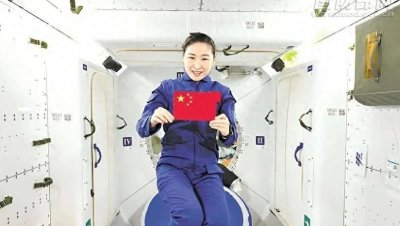

- 刘洋:中国第一位女航天员,10年2次登上太空,如今晋升大校军衔

-

2025-07-06 02:18:28

-

- DOTA2再迎新鲜血液 IMG电子竞技俱乐部成立

-

2025-07-06 02:16:13

-

- 为什么今年没有阅兵,你知道国庆阅兵是几年一次吗?

-

2025-07-06 02:13:58

-

- 李烈钧:朋友妻不可欺,当朋友的妻子异常美丽,简直令人心驰神往

-

2025-07-06 02:11:43

-

- 欧冠 国际米兰VS巴萨 生死战 巅峰对决 巴萨能否力挽狂澜?比分预测

-

2025-07-06 02:09:28

-

- 二战时希特勒为什么要屠杀犹太人?南京大学教授:有四个重要原因

-

2025-07-06 02:07:13

-

- 2025诸暨“狂飙”百亿项目破局、杭诸城际启动这些大事将引爆未来

-

2025-07-06 02:04:58

-

- 【独家揭秘】周深春晚后的秘密武器!他的八段锦练法曝光

-

2025-07-06 02:02:43

-

- 营口造纸厂:曾经的全国第三大造纸厂,如今成为国家工业遗产

-

2025-07-05 17:03:17

-

- 让男人“有求必应”的伟哥,正常人吃了会有什么效果?会上瘾吗?

-

2025-07-05 17:01:02

-

- 谢玉堂罕见留影,一表人才,但因决定拆除济南老火车站而备受争议

-

2025-07-05 16:58:47

-

- 八年级数学 一次函数20道经典大题(可以每天做一道,附有答案)

-

2025-07-05 16:56:33

-

- 《开心鬼》拍了5部,中间还有一部番外篇,集齐了6位“开心少女”

-

2025-07-05 16:54:18

-

- 胖东来黄金抢购风波:市场传言引发的混乱与企业的应对策略

-

2025-07-05 16:52:03

-

- 建军以来,为什么很重视部队队列训练,当过兵的人也不一定全知。

-

2025-07-05 16:49:48

-

- 重磅!宁波银行股份有限公司正式上市

-

2025-07-05 16:47:33

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画