1866年,欧洲小国派出80名士兵参战,回国时还多了一个人

1866年,欧洲小国派出80名士兵参战,回国时还多了一个人

1866年,欧洲一个小国迫于盟友的压力,派出80名士兵赶赴前线参战,可匪夷所思的是,这支部队在战斗中不仅没有折损,回国的时候竟然还多了一个人。

战争是残酷的,像个吞噬生命的黑洞,万物生灵在他面前都显得那么地渺小和无助。但是在残酷的战争中,偶尔也会出现与残酷格格不入的场景,比如二战时的意大利,就是这场人类浩劫中的搞笑担当,做了很多令人忍俊不止的事情。

意大利这种独特的气质,似乎也是一种传统,早在19世纪中叶,就和欧洲小国列支敦士登,在战场上发生过令人捧腹的事情。

那个时候,普鲁士和奥地利之间的竞争很激烈,都想成为德意志民族的领导者,可是互掐了那么久,谁也没能让对方臣服。

1862年,俾斯麦成了普鲁士的首相,经过一番思索另辟蹊径,找到了一个能够令德意志民族振奋的契机。他主张和奥地利暂时放下隔阂,集中力量一致对外,向丹麦索要被长期侵占的北方领土。

经过近两年的军事准备,1864年普鲁士正式向丹麦发出最后通牒,限其七天之内归还所有侵占的德意志领土。

很明显,这是俾斯麦玩的一套策略,给丹麦留下的时间非常紧迫,以至于丹麦内部还没有形成共识时间就已经到了。期限一到,普鲁士也不跟丹麦废话,直接出动部队发动了战争。

在这场战争中,普鲁士是主力担当,俾斯麦又是战争的主导者。所以,战争胜利后,德意志民族深受鼓舞,竞争多年的普鲁士和奥地利也是高下立现,谁是德意志民族的领导者一目了然。

可是面对这样的处境,奥地利心有不甘,跟普鲁士掐了那么多年,难道因为这场对外战争就低头认输了?那是绝对不可能的。

于是,到了1866年,普鲁士和奥地利这对孪生兄弟,终于刀兵相向爆发了一场战争。

普鲁士和奥地利虽然分家多年,但是在欧洲都算是肌肉比较强的大国,各自在发展的过程中也都缔结了一些关系不错的盟友。所以,这场原本兄弟之间的内斗,从一开始就演变成了群殴。

普鲁士联络了包括意大利在内的众多盟友,集结了63万大军;奥地利联络了包括列支敦士登在内的众多盟友,集结了58万大军。双方在漫长的北、西、南三条战线上抡拳互殴,打得昏天黑地,不亦乐乎。

意大利对这场战争非常重视,国王都亲自上阵指挥。可是这个时候的意大利,早已没了古罗马时期的荣光,军事实力堪称是战五渣,在南线上与奥地利联军一触即溃,溃败的速度连俾斯麦都始料未及。

对于这个坑人的队友,俾斯麦也很无奈,只得放弃了南线战场,把所有的注意力都集中到了北线和西线战场。

被打残了的意大利,也没了出兵时的傲气,只得固守在南线上,混吃等死装装样子。奥地利也看透了意大利的德行,于是就把列支敦士登的部队派到南线驻守,集中兵力和精力在另外两条战线上跟普鲁士联军死磕。

列支敦士登是个小国,本就不想参与这场战争,可是迫于奥地利的压力,没有办法才出动了一支80名士兵组成的部队,算是表达了一个站位奥地利的态度。

意大利一看对方只来了80人,自己当然也没有必要留下那么多人坚守,于是就留下了100名士兵坚守战线。就这样,两支敌对联盟的部队,在南线战场上隔空对望,偶尔朝天上放两枪装装样子,一直没有爆发过正面冲突。

本来嘛,人家兄弟之间互掐,这都是家事,身为外人,装装样子、助助声势也就算仁至义尽了,何必那么卖力呢?再说了,打来打去疼的都是自己,就算是赢了也是人家的事,对自己没有一点好处。

意大利和列支敦士登似乎就是达成了这样的默契,一开始还是坚守在战线里装装样子,后来就过分了。都是没有爪子和牙齿的纸老虎,摆开架势吓唬谁呢?战场如此寂寞,何不来个联欢热闹一番呢?

于是,南线就出现了一幕很滑稽的场面,两个敌对方好像关系莫逆的好邻居一样,不仅经常聚在一起联欢,甚至还经常相互间串门聊天交心,根本就没有一点打仗的样子。

这场战争持续了不到两个月,普鲁士和奥地利最终在法国的调停下,罢兵休战解散联军。可是搞笑的一幕发生了,列士敦士登派出了80名士兵,回国之后才发现,不知道什么时候队伍里多了一名奥地利士兵。

后来经过询问才知道,这名士兵撤退的时候掉了队,糊里糊涂地就跟着列支敦士登的部队回国了。不管怎么说,这名奥地利士兵,还是受到了列支敦士登的热烈欢迎,为残酷的战争增加一点喜剧色彩。

-

- 《大鱼海棠3》都立项了!《大鱼海棠2》什么时候上映?

-

2025-07-08 03:37:56

-

- 天天酷跑流星狮爷详解

-

2025-07-08 03:35:41

-

- 张掖二中教育集团揭牌仪式举行

-

2025-07-08 03:33:26

-

- 嵩山少林寺风景区回应多名女性进男厕:厕所里还有和尚,拦不住

-

2025-07-08 03:31:12

-

- 陈道明“冷眼”看唐国强照片走红网络

-

2025-07-08 03:28:57

-

- 重磅!徐州金鹰将迎全方位焕新,双塔规划或搁置

-

2025-07-08 03:26:42

-

- 教育部:超1亿学生返校 占学生总数近40%

-

2025-07-08 03:24:27

-

- 纪念老饭骨的“大爷”郑秀生

-

2025-07-08 03:22:12

-

- 上海地铁9号线,两男子疑因座位问题互殴,受伤流血

-

2025-07-08 03:19:57

-

- 哥伦比亚“乌龟壳”男孩 细胞病致半人半龟

-

2025-07-08 03:17:42

-

- FIFA五人制世界杯成绩汇总(1989-2024)

-

2025-07-08 03:15:27

-

- 奔驰女方晒视频:奇瑞司机不是老太,引发车辆品牌与年龄歧视争议

-

2025-07-08 03:13:12

-

- 长沙地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 03:10:57

-

- 唯一合肥-北京特快列车——T36次,怎么在国庆高峰期停运?

-

2025-07-08 03:08:43

-

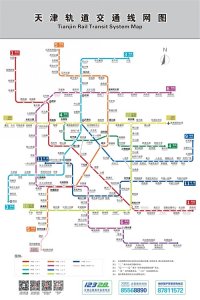

- 天津地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 03:06:27

-

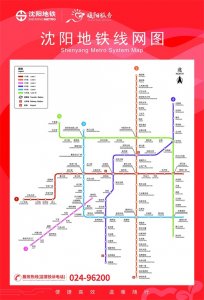

- 沈阳地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 03:04:13

-

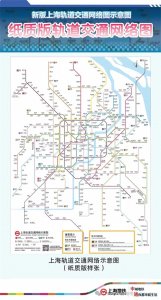

- 上海地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 03:01:58

-

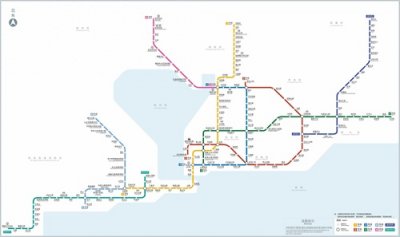

- 青岛地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 02:59:43

-

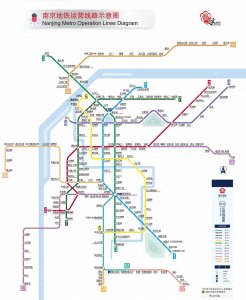

- 南京地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 02:57:28

-

- 广州地铁线路图超高清最新版(2025年)

-

2025-07-08 02:55:13

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画