山东首富、魏桥董事长张士平畅谈发家史:魏桥起步滨州一棉功不可没

山东首富、魏桥董事长张士平畅谈发家史:魏桥起步滨州一棉功不可没

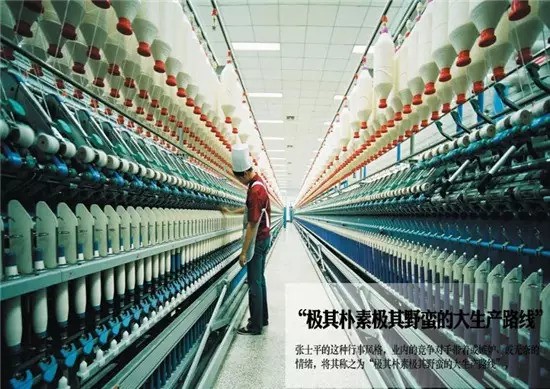

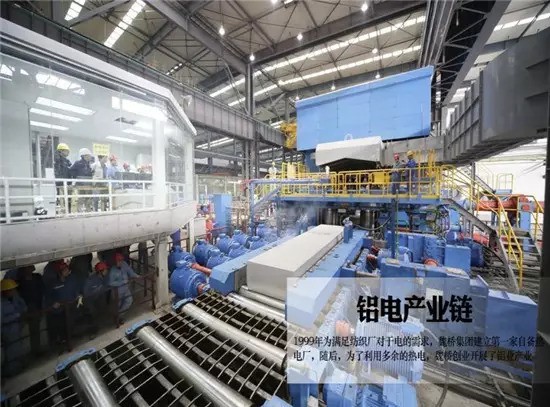

9个生产基地、16万名员工、1500亿元总资产;世界最大棉纺织企业、世界500强企业;全国劳动模范、全国人大代表、山东首富……

相比较自己创造的事业和获得的各种荣誉称号,张士平自身无疑要低调许多。人们极少见他在各种媒体抛头露面,以至于在一些人看来,张士平是个媒体很难接触的人。但在实际生活中,张士平却是个亲切、热情的人。

在长达五个小时的交谈中,张士平知无不言,言无不尽。对当年滨州一棉的帮助,他心存深深感激;对滨州一棉后期存在的弊端,他直言不讳深入点出。用他的话说,“没有当年滨州一棉等企业的帮助,就没有现在的魏桥创业。”

从油棉厂到毛巾厂初加工走向棉制品

滨州一棉首次伸出援助之手

张士平与滨州一棉等企业的接触,最早要上溯到上世纪80年代初期。那时他还是邹平县第五油棉厂厂长,主要从事棉花初加工。因为业务关系,张士平定期向滨州一棉等企业供应棉花。

而真正使张士平与滨州一棉关系加深,是在他1985年建设毛巾厂。

早些年,由于国家对棉花控得很死,企业除了旺季收购棉花简单加工,其余时间便无活可干。为了改变半年开工半年闲状态,张士平在棉花加工行业第一个走出去收购大豆、花生、棉籽加工油料,到 1984年企业利润就跃居全国棉麻行业第一,引得各地棉花加工厂竞相学习仿效。但此时,魏桥却上了毛巾厂项目,1986年当年建厂当年实现利润25万元。

1984年,全国棉花大丰收,但随之而来的,是从当年下半年开始的卖棉难。当时邹平县第五油棉厂是该县最大的棉花加工企业,为了能把棉花卖出去,张士平想尽办法,跑了全国多个城市,“1985年春天我去上海国棉八厂推销,结果人家态度硬得很,门不给开,水也不给喝一口,当时真是恨得牙痒痒,开始下定决心自己上纺织,延长产业链从根上解决卖棉难。”张士平说。

做油棉加工,张士平早已做出名堂,但要上马之前从未接触过的纺织行业,却是一个全新的挑战。因为当时上棉纺织有难度,张士平决定先建一座毛巾厂,此时,滨州一棉向他伸出了援助之手。

“当时滨州一棉派了一名车间主任和两名技术工人到厂里安装设备和帮忙调试。”张士平说,“他们不在于技术多么精湛,而在于那工作作风。当时厂里正是艰苦创业阶段,没有现在这个工作条件和报酬,连生活上的改善也没有。他们来帮忙,工作生活和我们的普通工人一样,吃在食堂,没有说你工程师是来帮我就享受优待。他们享受到的唯一好处,就是两个人住一间屋,而我们的职工住大集体宿舍。

“就在这么个条件下,他们三人在车间里帮我们安装了52台毛巾织机,当时冬天那么冷,什么暖气也没有。他们的这种精神,带动了整个毛巾厂的干部和工人。就这么一些人,现在成了整个魏桥纺织的骨干中的骨干,如今大部分都是高层管理。现在魏桥纺织的一名副总经理,当时就是毛巾厂的普通职工。”张士平说。

就这样,张士平在短短五个半月时间里建起了52台织机规模的毛巾厂。期间,张士平还派了四名年轻工人到滨州一棉,学习了整套生产流程,如今,这四人也都成为魏桥纺织厂长级别的管理人员。

“没有他们的帮助,我能在这么短时间里建起这么大规模的厂子?那几乎是不可想象的。”张士平说。

从原来的收棉花、加工棉花、卖棉花,张士平转向做棉制品,而正是这一举动,为魏桥积攒了一万纱锭的资金,为日后的扩大生产打下基础。

初上棉纺魏桥进入快速发展期

滨州一棉、二棉帮忙设备采购、人员培训

1989年魏桥涉足棉纺时,全国棉纺织市场刚刚转入买方市场。而魏桥创业真正进入快速发展期,也是在上马棉纺设备后。

1988年春,张士平在北京学习期间,参加了一个有众多原渤海区老领导等在内的会议,在一次谈话上,当时的惠民地区主要领导希望张士平上棉纺设备。

“那时上棉纺设备还需要计划指标,但要到指标相当困难。地委领导跟我说了一句话,只要地区里有指标,就给魏桥。”张士平说,“我当时手里只有干毛巾厂积攒的600万元钱,但在那时已经算是很大数目了,虽然我也知道上棉纺很难审批,但既然领导发了话,按照我的性格,让我上我就下定决心。”

虽然事后项目指标争取和建设过程中都充满艰辛,但张士平的棉纺织厂终于在1989年投产,而其中,同样离不开滨州一棉等企业帮忙。

当时惠民地区与滨州一棉共同对张士平实施援建,滨州一棉派出的是厂计划科长赵庆寿。“在设备采购方面,他们确实尽到了最大努力。一万纱锭进来后,当时没有会议室,他们就用粉笔在地上写写划划,讲解安装、生产工艺。”张士平说。

“那时我们对纺织的四大车间和四大工序等一点不懂,厂里就派了包括我的弟弟张士军在内的一百多名骨干到滨州一棉系统学习,回来之后再逐步提高。如今,这一百多人有一多半都是魏桥纺织的各级管理人员,形成了魏桥纺织的干部骨干。”张士平说。

1989年,魏桥纺织一万纱锭投产,两年时间不到,就迅速发展到5万纱锭。2004年,魏桥纺织凭借640万纱锭成为世界最大的棉纺织企业。“这一万纱锭的起家,还是多亏了滨州一棉,滨州二棉也做了支持。”张士平说道。

谈到当年与滨州一棉等企业的关系,张士平说两厂一直是积极互动和帮扶。“我们还是油棉厂时,向他们供应棉花。在计划经济体制下,棉花都是国家调拨计划,我们就尽量从批次、质量等方面挑选一些滨州一棉适用的,关系也是越处越好。”张士平说,“后来两个厂因为人员培训、设备安装、技术交流,相互关系日益密切。两家各自利用自身优势,我有棉花、资金优势,一棉有技术优势。一棉困难的时候我资金比他们雄厚,有时可以临时拖欠我一个月、两个月,最长三个月的棉花款,这都属于相互支持。”

魏桥为啥是奇迹?就是通过人

人员队伍优势,魏桥发展的一大法宝

在采访中,张士平不止一次地说,魏桥在发展过程中,滨州一棉对其人员培训、成长起了重要作用,而魏桥之所以有今天,其员工、队伍优势一直是一大法宝。

“同样的事情,别人不能做的魏桥能做,别人做不好的魏桥能做好,就是依靠这支队伍。”张士平说。

上世纪90年代初,山东省和当时的滨州地区分别举行了一次纺织行业会议,张士平至今记忆犹新。

“在当时全省纺织行业普遍亏损的形势下,魏桥依然保持着很高的发展速度和盈利水平,时任山东省副省长韩寓群在会上很严肃地向亏损企业说:‘你们都说魏桥是供销系统的,有棉花优势,但刨除棉花因素,你们不亏损行不行?你们少亏点行不行?’”张士平说,“其实那时我们哪有什么棉花优势,当时的发展就是管理带来的效益。”

差不多同一时间,时任滨州地区纺织局局长苏爱华组织了一次会议,分析为什么同样是纺织,怎么就没人做过张士平。会后,苏爱华带队到魏桥纺织剖析企业发展原因,在企业实地参观后,苏爱华感觉很震惊。“张红霞(张士平长女)通过自己设计的工艺,利用当地细绒棉纺出了80支细纺纱,并且质量相当过硬。而在平常人看来,只有长绒棉才能纺出60支以上的细纺纱,他们都不敢相信。都说竞争力,这就是我们的竞争力。”张士平说。

“虽然滨州一棉对我们进行了员工培训,我们的管理很快就在同行业中走到了前列。说到工人素质、管理素质,滨州一棉等企业都不如魏桥,差距还不小。”张士平说,“滨州一棉厂长王本科到我们厂看了后,说他们的管理绝对到不了我们这水平。”

1993年到1997年,中国棉纺织市场两次跌入低谷,全行业连续亏损6年,但这一时期魏桥先后投资3.3亿元,使棉纺织能力扩大到28万锭。

1994年左右,除魏桥纺织外,滨州纺织行业整体疲软,包括滨州一棉、二棉在内的全地区六家纺织企业齐聚魏桥商量对策。席间,有人提出继续降价,“他们按照当时的价格已经亏损,所以我建议他们不要再降。和我他们没法比,当时即使我每吨棉纱再降4000元,仍有利润空间,但他们不行。”张士平说,“王本科问我,他们的出路在哪?我回答他,出路只有一个,就是我卖完了他们再卖。他们质量不如我,价格比我还高,谁会要他们的?当时我算过,每一万纱锭他们需要200多名工人,而我只需要85人。”

“魏桥在从棉花加工阶段一开始就锻炼出了一支能打硬仗的队伍,就拿效率来说,别的厂一年干不完的,我这半年能做完,快的让人想不到。”张士平说,“人们都说魏桥是奇迹,但为啥是奇迹,就是通过人。”

危难之际接手滨州一棉

改制之初工人罢工 当年实现扭亏为盈

1999年,曾经的滨州现代工业孵化器、纺织企业标杆滨州一棉走到破产边缘,被曾经其援助过的魏桥接手,这在滨州社会掀起轩然大波。即便至今,这也是滨州经济史上的大事件之一。

就在魏桥接手后不久,原一棉厂内的工人就上演了一次势头猛烈的大罢工,这让张士平有些始料未及。

“接手一棉是在1999年春节前,节后我要去北京参加全国‘两会’。去北京之前,我母亲已经病重,说不出话来。我在北京期间母亲病故,家人没有告诉我。当时我弟弟张士军和我儿子张波主持刚改制的滨州魏桥纺织方面的工作,因为是刚接手不久,他们爷俩轮流回家奔丧守灵,就是敬业到这个程度。2月21日‘两会’闭幕我回到邹平,23日到市里参加供销系统一个会议,工人就是在那天罢工,非要我出面,我随后到了现场,结果被堵了7个小时。”张士平回忆说。

在滨州一棉的二楼会议室里,六七十名工人代表把张士平围在中间,让他答复问题。

“其实他们哪有什么问题可问,问题都提不出来。后来一个工人问幼儿园的事,我给了确定答复,之后又没人问了。”张士平说,“到最后,一个20来岁的小伙子冷不丁地问了个问题,想起这个问题我到现在还想笑。”

“这个小伙子想了想问我:‘张总,我上夜班,因为睡着迟到了两个小时,厂里就扣我一天工资,你说这样对吗?’”张士平说,“我说这是什么年代了?你还提这样的问题。这是在滨州,你如果在魏桥,别说两个小时,就是只晚到半个小时,就可能扣你全月的工资。我说为什么呢?因为这是劳动纪律,如果没有劳动纪律,你怎么开工,如果都像你这样晚到半小时,机器就得停上半小时,谁来接班?损失谁来负责?对方听完不吭声了,因为他根本就没有话可说。”

张士平说,当时工人罢工表面的源头是厂里由四班三运转改成三班三运转,工人认为劳动强度大,不满意。

“放在平时,遇到这种情况我也许甩头就走,但在当时的情况下,我向地区领导保证,必须把这件事做好。”张士平说。

滨魏公司成立后,充分发挥管理优势、资本优势和市场优势,先后投资4700万元,对其进行了设备改造及产品结构调整,对原料和产品实行统购、统销,从而稳定了生产。同时,在滨魏公司内部进行大刀阔斧地改革,激活了被计划经济体制所压抑和束缚的资源潜力及员工潜能,当年实现扭亏为盈,在1998年亏损2400万元的情况下,实现利润1886万元,2000年实现利润4400万元。

事后,有业内人士谈到这段历史时,称当时滨州一棉各项规章制度都很健全,但缺乏的是执行力,“企业管理者不是不想实施,而是受制于各种条件,无法正常开展。”该业内人士说道。

张士平当年偶遇一幕

感觉国企非改不可

张士平又是如何看待当年企业在转型期的发展?

“关键是观念。”张士平说,“由经营机制带来观念的不同,市场观念的不同,思想观念甚至一些其他衍生出来的观念,他们都非常落后了。刚才说到滨州一棉罢工后工人提出的问题,都能体现出这一点。”

“说到他们观念体制落后,还有一点。工人罢工时贴出的标语是‘乡巴佬,滚出去’,他们把魏桥纺织看作是一群土包子,管理和领导不了城市人。”张士平说,“后来,我从原滨州一棉选拔了几名年轻大学生担任厂领导,他们很快成长起来独当一面,而在滨州一棉时,他们只是普通的车间工人,这难道不是人才的浪费?”

张士平说,接手滨州一棉时,一棉办公大楼行政人员有200多人,仅财务就有12人,而当年其销售收入还不到一亿。“我们那年销售收入30多亿元,整个财务只有4人,办公大楼上也就20多人,这就是差距。”

说到当时国营企业的弊端,张士平还说了一件事。

“那一年我们还没接手滨州一棉,我陪同纺织行业内的领导和同行去淄博周村棉纺厂。晚上在厂里吃完饭后,我一个人在他们厂区里散步,就看到花坛边、水池边上坐满了身着工作服乘凉的工人,那可是上班时间啊。”张士平说,“当时我就想,这不是说我们企业多么有竞争力,而是他们太不行,这样还能有好产品吗?看到那一幕,我就感觉那时候国有企业已经到了非改不行的地步。”(张卫建)

-

- 初高衔接:高中数学最常用的工具——均值不等式与不等式链

-

2025-07-09 08:06:10

-

- 2018上海落户政策盘点!居转户、投靠、人才引进等对号入座

-

2025-07-09 08:03:55

-

- 1979年,一位开国大校去世,上百名将军前去悼念,曾带8个团投奔八路

-

2025-07-09 08:01:40

-

- 中俄边境国际港口重镇––锡林郭勒恰克图

-

2025-07-09 07:59:25

-

- 杭天琪:离过一次婚,46岁冒险生子公婆主动道歉,是我们误会了你

-

2025-07-09 07:57:10

-

- 饶敏莉:17岁被邀上春晚,当红时嫁给富大龙,如今丈夫成双料影帝

-

2025-07-09 07:54:55

-

- 优酷网:专做共享视频第一网站

-

2025-07-09 07:52:40

-

- 还记得曾经在互联网风靡一时的摩洛哥超洁癖王子吗?

-

2025-07-09 07:50:25

-

- 蒋纬国身世之谜:是否蒋介石亲生?蒋介石去世后,厨师道出真相

-

2025-07-09 07:48:11

-

- 临沂不只有灯光秀——大美临沂4A以上级景区盘点

-

2025-07-09 07:45:56

-

- 蟒蛇渡劫失败,男子出手相救,蟒蛇:回家挖一口水井

-

2025-07-09 07:43:41

-

- 京剧名家张慧芳:被前辈打压多年,嫁给同门师弟幸福吗?

-

2025-07-09 07:41:26

-

- 世界上等级最多的军衔——朝鲜军衔

-

2025-07-09 07:39:11

-

- AI 末日:科幻还是近在咫尺的危机?

-

2025-07-09 07:36:56

-

- 十二年前曾说出“我爸是李刚”的李启铭,如今出狱后现状怎么样了

-

2025-07-09 07:34:41

-

- 一旦战争,美军敢用战斧导弹打中国吗?张召忠:能让它掉头打美国

-

2025-07-08 23:17:40

-

- 上海五大国际社区盘点,其中这个板块断供13年终于有新盘了

-

2025-07-08 23:15:25

-

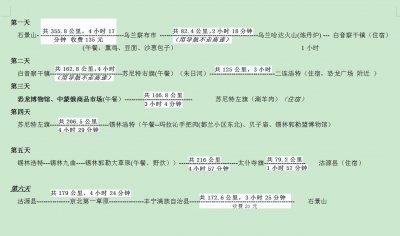

- 内蒙古精品自驾游路线(超细规划)

-

2025-07-08 23:13:10

-

- 毒贩方晓红:福建首例注射死刑,因外貌误入歧途,临终遗言太深刻

-

2025-07-08 23:10:55

-

- 「旅徒走新疆」罗布人村寨

-

2025-07-08 23:08:40

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画