荆轲刺秦:千古传奇背后的故事

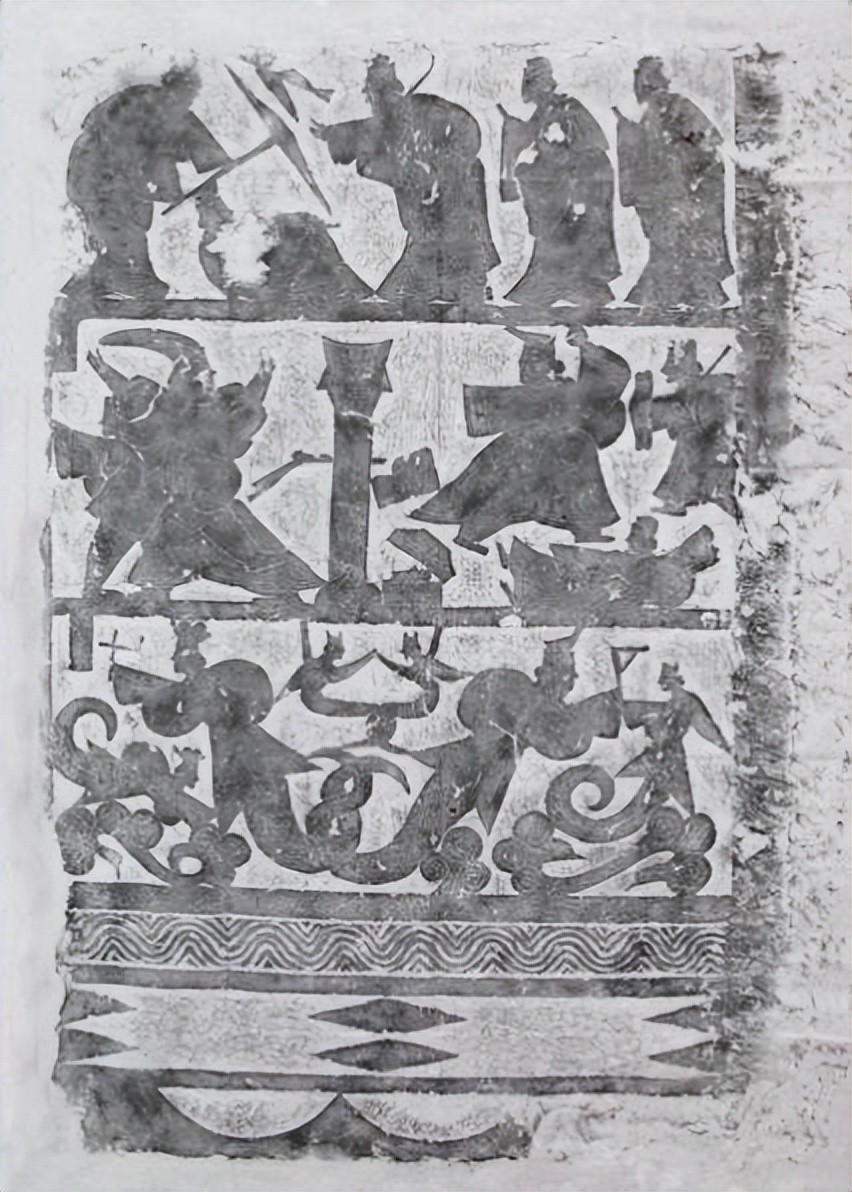

荆轲刺秦:千古传奇背后的故事

荆轲是一位极具特点的历史人物。他重义轻生,在燕国面临强秦威胁时,义无反顾地投身于刺秦行动中。他反抗暴秦,深知秦国的强大与残暴,为了国家和百姓,勇敢地站出来挑战秦王的权威。荆轲勇于牺牲,明知刺秦之路九死一生,却依然坚定前行,毫不退缩。

荆轲深沉,在准备刺秦信物时,他深思熟虑,充分考虑到各种情况,展现出远超常人的谋略。他刚毅不屈,面对太子丹的怀疑,怒叱太子,毫不畏惧。他慷慨悲歌,在易水河畔与好友高渐离道别时,唱出了 “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还” 的豪迈之词。

荆轲工于心计,善于言辞。为了获取刺秦的信物,他巧妙地义激樊於期,通过动之以仇、诉之以理、告之以计的精彩三问,让樊於期心甘情愿地自刎献头。事前,他胸有成竹,周密策划,对整个刺秦行动进行了详细的安排。

荆轲临危从容不迫,在咸阳宫面对秦武阳色变振恐的突发情况,他机智过人,巧妙地遮掩搪塞,化解了危机。他不畏强暴、不避艰险,以一把匕首深入强秦,面对重重危险,毫不畏惧。不怕牺牲、视死如归,即使身受重伤,仍拼死一搏,展现出英雄气概。

对于荆轲的行为,历史上存在不同的评价。有人认为荆轲的行为怀有大义,可名垂后世。在战国末年,秦国一家独大,其他六国面临被灭的命运。荆轲作为一名刺客,肩负起了拯救燕国的重任。他明知刺秦成功的可能性极小,但依然勇往直前,这种为了国家和民族不惜牺牲自己的精神,令人敬佩。

也有人认为其行为愚蠢或只是匹夫之勇。司马光、朱熹等人认为荆轲是一个愚蠢的刺客,荆轲被太子丹豢养,不顾七族,以尺八匕首强燕而弱秦,是十分愚蠢的行为。还有人认为荆轲只是匹夫之勇,其事无足言。

然而,从荆轲所处的具体环境出发,他是高尚的为国为民之士大夫,也是有勇有谋的大英雄。在燕国危难之际,荆轲挺身而出,不畏强秦。他智谋非凡,巧妙地准备信物,接近秦王。他深谋远虑,面对太子丹的急躁多疑,依然坚持自己的计划。虽然刺秦未果,但他的精神和勇气值得称道。他的行为不仅体现了个人的侠义精神,也反映了当时六国人民反抗强秦的愿望。是历史选择了他,而不是他要去创造或改写历史。

太子丹与荆轲商议刺秦计划,荆轲提出以樊於期的头和督亢的地图献给秦王,以获取接近秦王的机会。

燕国太子丹一心想替燕国报仇,在秦军逼近燕国之际,他找到荆轲商议刺秦计划。荆轲深知秦王嬴政一心想要得到燕国最肥沃的土地督亢以及秦国逃将樊於期的人头,便提出以此二物作为献礼,获取接近秦王的机会。太子丹虽对伤害樊於期感到为难,但荆轲私下会见樊於期,动之以仇、诉之以理、告之以计,樊於期为报秦王杀害其父母宗族之仇,毅然自刎献头。

樊於期自刎献头,太子丹准备锋利的匕首并派秦舞阳做荆轲副手。

樊於期自刎后,太子丹按照计划准备了一把锋利的匕首,叫工匠用毒药煮炼过,确保被此匕首刺中者会立刻气绝身死。同时,太子丹选派了燕国勇士秦舞阳作为荆轲的副手。秦舞阳是燕国名将秦开之孙,年仅十三岁就敢杀人,人不敢忤视,太子丹认为他胆量过人,能够担负起刺杀秦王的重任。

荆轲从燕国出发到咸阳,太子丹等人为其送行。

公元前 227 年,荆轲从燕国出发前往咸阳。太子丹和少数宾客穿上白衣白帽到易水边送别。临行的时候,荆轲给大家唱了一首歌:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。” 大家听了他悲壮的歌声,都伤心地流下眼泪。荆轲拉着秦舞阳跳上车,头也不回地走了。

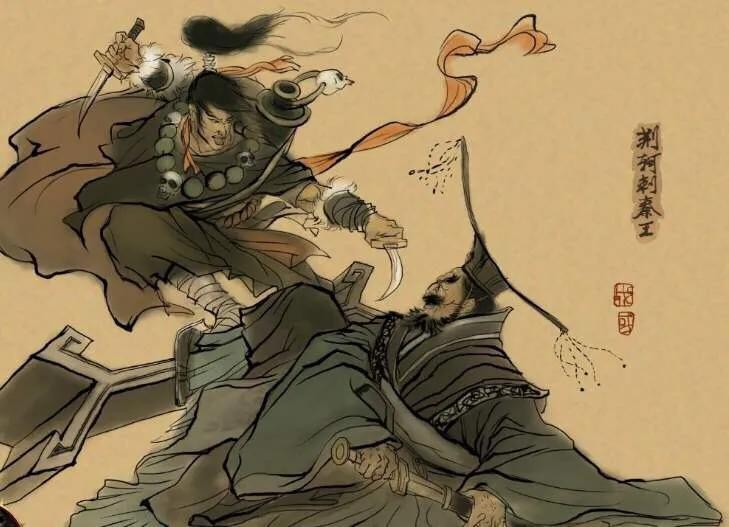

荆轲在咸阳宫朝见秦王,秦舞阳因害怕变了脸色,荆轲独自献图,图穷匕见后刺秦失败,荆轲被秦王所杀,秦舞阳也被武士杀了。

荆轲到了咸阳,秦王政见燕国使者把樊於期的头颅和督亢的地图都送来了,十分高兴,就命令在咸阳宫接见荆轲。朝见的仪式开始了,荆轲捧着装了樊於期头颅的盒子,秦舞阳捧着督亢的地图,一步步走上秦国朝堂的台阶。秦舞阳见秦国朝堂那副威严样子,不由得很害怕发起抖来。秦王政左右的侍卫一见吆喝一声说,使者干嘛变了脸色,荆轲回头一瞧,果然见秦舞阳的脸又青又白就陪着笑,对秦王说,粗野的人从来没见过大王的威严,免不了有点害怕,请大王原谅。秦王政毕竟有点怀疑对荆轲说,叫秦舞阳把地图给你,你一个人上来吧。

荆轲从秦舞阳手里接过地图,捧着木匣上去献给秦王政。秦王政打开木匣,果然是樊于期的头颅,秦王政又叫荆轲拿地图来,荆轲把一卷地图慢慢打开,等地图全部打开时,荆轲预先卷在地图里的一把匕首就露了出来。秦王政一见惊得跳了起来,荆轲连忙抓起匕首,左手拉着秦王政的袖子,右手把匕首向秦王政胸口直扎过去。秦王政使劲儿地向后一转身,把那只袖子挣断了它,跳过旁边的屏风,刚想往外走,荆轲拿着匕首就追了上来。秦王政一见跑不了了,就绕着朝堂上的大铜柱子跑,荆轲紧紧地逼着两个人,像走马灯似的直转悠,旁边虽然有许多官员,但都是手无寸铁台阶下的武士,按秦国的规矩,没有秦王命令是不准上殿,大家都急得六神无主。

有个伺候秦王的医生急中生智,拿起手里的药袋对准荆轲扔了过去,荆轲用手一扬,那只药袋就飞到一边去,就在这一刹那的功夫,秦王政往前一步拔出宝剑砍断了荆轲的左腿。荆轲站立不住倒在地上,他拿匕首指向秦王政扔过去,秦王政往右边只一闪,那把匕首就从他耳边飞过去打在铜柱上,砰的一声直奔火星,秦王政见荆轲手里没有武器,又上前向荆轲砍了几剑,荆轲身上收了八处箭伤,自己知道已经失败,苦笑着说:我们要早下手,本来是想逼你先退还燕国的土地。这时候侍从的武士已经一起赶上殿来,结果了荆轲的性命。台阶下,那个秦舞阳也早就被武士杀了。

一种观点认为荆轲刺秦是为了推翻秦王的暴行,是具有胆识的大侠,为反暴的英雄人物,其精神值得肯定。

在战国末年,秦国一家独大,秦王嬴政的野心和暴行让其他六国百姓处于水深火热之中。荆轲作为一名侠士,深知秦国的强大与残暴,为了国家和百姓,勇敢地站出来挑战秦王的权威。他的行为体现了一种不畏强暴、反抗压迫的精神。荆轲的勇敢并非盲目,他在准备刺秦信物时,深思熟虑,充分考虑到各种情况,展现出远超常人的谋略。他义激樊於期,获取了关键的信物,为接近秦王创造了条件。这种智谋和勇气的结合,使他成为人们心目中的英雄。

荆轲的精神还体现在他的重义轻生和勇于牺牲上。明知刺秦之路九死一生,却依然坚定前行,毫不退缩。他在易水河畔与好友高渐离道别时,唱出了 “风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还” 的豪迈之词,展现出了视死如归的英雄气概。他的行为不仅是为了燕国,更是为了反抗暴秦,为了六国百姓的尊严和生存。这种精神在历史上一直被人们传颂,成为了中华民族反抗压迫、追求正义的象征。

另一种观点认为即使荆轲刺杀成功,后面也会有下一个秦王统一大业,其刺杀行动没有太大意义,只是精神可贵。

从历史的发展趋势来看,秦国统一六国是大势所趋。即使荆轲刺杀成功,秦国也可能会出现另一位有能力的君主继续统一大业。荆轲的刺杀行动在一定程度上可以说是一种无奈之举,是燕国在面临强秦威胁时的最后挣扎。然而,这并不意味着荆轲的行动没有意义。他的精神是可贵的,他的行为体现了一种不屈不挠、敢于抗争的精神。

荆轲的刺秦行动虽然没有改变历史的走向,但它激发了人们对正义和自由的追求。他的故事成为了后世文学作品的重要题材,如陶渊明的《咏荆轲》、左思、骆宾王、李白等人的诗篇,都歌颂了荆轲的精神。这种精神在历史的长河中不断传承,激励着后人在面对困难和挑战时,勇敢地站出来,为了自己的信仰和理想而奋斗。

-

- 乔丹44岁老婆伊薇:颜值身材简直太火爆

-

2025-07-22 07:17:52

-

- 中国被盗印最多油画"陶",原值亿元.80万卖画家后悔

-

2025-07-21 23:56:03

-

- 长辈称呼大全:请选择,传承中华文化的温情纽带

-

2025-07-21 23:53:49

-

- 丘吉尔“铁幕演说”慷慨激昂,史学界却一致判定:你就是个拉帘的

-

2025-07-21 23:51:35

-

- 浅谈总兵官

-

2025-07-21 23:49:20

-

- 音乐推荐 | 产量很低却是港乐质量保证标志——泽日生

-

2025-07-21 23:47:06

-

- 北欧五国概况

-

2025-07-21 23:44:52

-

- 上海红人严幼韵,风头堪比当今最红明星

-

2025-07-21 23:42:38

-

- 上海红人严幼韵,风头堪比当今最红明星

-

2025-07-21 23:40:23

-

- 萨克斯初学者一定要学的指法练习!一起来学习

-

2025-07-21 23:38:09

-

- 抗美援朝十大虎将—傅崇碧

-

2025-07-21 23:35:55

-

- 和异性聊天的100个话题,10个可以聊很久的话题

-

2025-07-21 23:33:41

-

- 桂林电子科技大学,本科录取人数再突破万人!学生来自28个省市区

-

2025-07-21 23:31:26

-

- 中国虾城潜江市竟然是湖北省唯一没有山的城市,想山都想“痴”了

-

2025-07-21 23:29:12

-

- 杨紫脸又僵了?采访视频中“硅胶感”很重,网友:整没整一目了然

-

2025-07-21 23:26:58

-

- 丹霞山旅游攻略(本地人攻略)丹霞山旅游丹霞山旅游

-

2025-07-21 23:24:43

-

- 大连理工大学盘锦校区报考九问九答,值得参考

-

2025-07-21 23:22:29

-

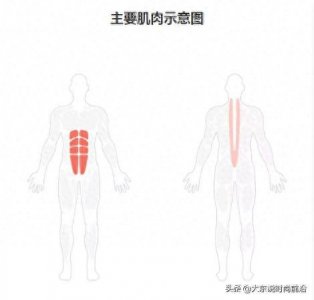

- 平板支撑标准姿势

-

2025-07-21 23:20:15

-

- 免费取件却盈利?揭秘菜鸟驿站的商业智慧之道

-

2025-07-21 23:18:01

-

- 《红楼梦》最悲情的角色,林黛玉之死,究竟是谁导致了她的悲剧?

-

2025-07-21 23:15:46

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画