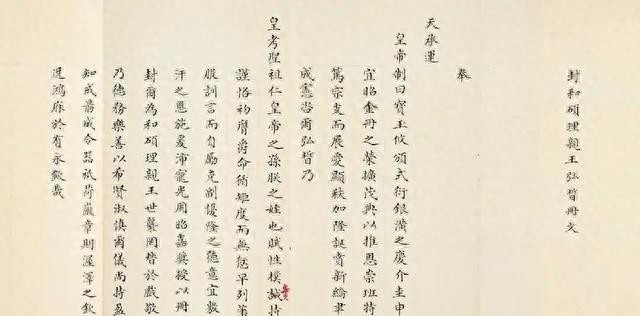

康熙的嫡长孙、和硕理亲王弘晳,竟然被“指控谋反”

康熙的嫡长孙、和硕理亲王弘晳,竟然被“指控谋反”

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

乾隆朝的一场“谋逆”:皇帝的借题发挥与宗室的退场

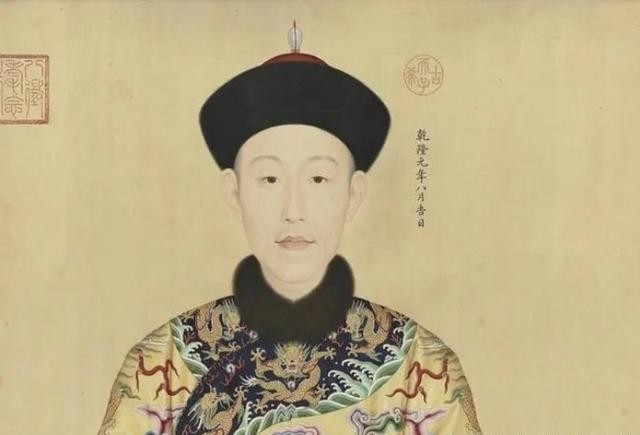

清朝乾隆四年,一个看似平静的十月,却被一则骇人听闻的消息打破了宁静:康熙的嫡长孙、和硕理亲王弘晳,竟然被指控谋反。

这则消息像一块巨石投入水面,朝野上下掀起轩然大波。

人们震惊、疑惑,甚至还有些不屑。毕竟,这场所谓的“谋逆”,既没有刀光剑影,也没有血流成河,最终不过是几位宗室被圈禁,三个月后案子就草草结尾了。

看上去,这更像是一场闹剧。

乾隆为何要将“谋反”的帽子扣在弘晳头上?背后究竟藏着怎样的权力博弈?

要搞清楚这件事,还得把时间拨回到康熙晚年。

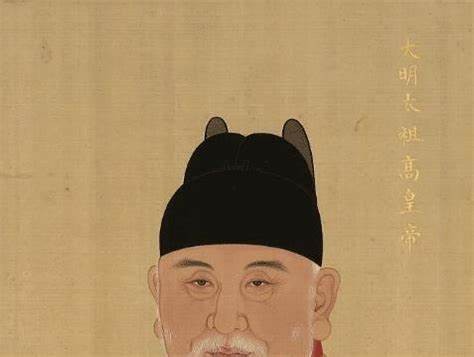

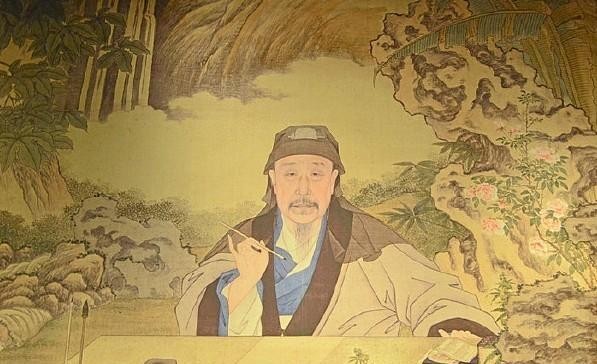

康熙一生中最为纠结的事,莫过于废太子胤礽的命运。

虽然他两次废掉胤礽,但临终前却仍然惦记着这个嫡长孙弘晳。

康熙不仅要求新帝善待弘晳,还特意嘱咐封其为亲王。

于是,胤礽被软禁终老,弘晳则成了雍正一朝宗室中的“特殊存在”。

雍正对弘晳的待遇可谓优渥,不仅封他为和硕理亲王,还给了铁帽子王的世袭资格。

要知道,当时连雍正最宠爱的儿子弘历(也就是后来的乾隆)都还没封王,可见弘晳的地位有多么特殊。

这种特殊地位也为弘晳埋下了不小的隐患。

雍正虽然厚待他,但始终将他视作隐患,软禁的生活成了弘晳的常态。

而到了乾隆朝,这份“隐患”的性质却悄然发生了变化。

乾隆即位之初,为了展现宽仁,他释放了一批被雍正长期圈禁的宗室,包括允禵、允䄉等人,还恢复了不少宗室的名分。

这种做法在短时间内平息了宗室的不满,但也让一些宗室开始放松警惕,甚至有些人开始“得寸进尺”。

弘晳就是其中一个典型。

他的身份决定了他很难在清廷之中“低调做人”。

一方面,他是康熙的嫡长孙,宗室中天然的“明星”;另一方面,他与乾隆并非同辈,而是叔侄关系。

再加上雍正、乾隆两朝对他的格外优待,让不少宗室贵族都愿意与他交好。

时间一长,弘晳成了宗室圈里的“交际花”,甚至有人隐隐觉得他才是“正统”的象征。

事情的转折点出现在乾隆四年。

当年八月,乾隆的万寿节上,弘晳送了一件寿礼——一乘鹅黄色的肩舆。

肩舆本是古代的一种轿子,但鹅黄色却是皇帝的专属颜色。

虽然这是送给乾隆的礼物,理论上谈不上僭越,但在当时的礼制之下,这显然是一个敏感信号。

更让乾隆恼火的是,弘晳不仅没有展现出丝毫的“敬畏”,反而还处处以“旧东宫嫡子”自居,似乎在暗示某种不该有的身份优越感。

乾隆虽然没有立即发作,但心中已然生了疑。

一个月后,一个名叫福宁的宗室成员上奏,指控弘晳“心怀不轨”。

福宁称,弘晳送肩舆的目的并不单纯,如果乾隆不收下,他可能是打算自己用!这番指控看似荒诞,但乾隆却并未轻易放过。

很快,乾隆下令彻查。

不同于以往处理类似案件的雷霆手段,这次乾隆采取了“抽丝剥茧”的方式。

他并未直接抓捕弘晳,而是从他的朋友圈下手,先将与弘晳走得较近的弘昇(已故恒亲王允祺之子)拿下。

随着审讯的深入,事情逐渐变得复杂起来。

弘昇供出了弘晳与允禄、弘昌、弘晈等人的“秘密往来”,宗人府很快得出“结党营私”的结论。

弘晳自然不肯认罪,甚至试图为自己辩解,但乾隆早已下定决心要“敲山震虎”。

最终,弘晳被革去爵位,圈禁在郑家庄。

事情本该到此为止,但乾隆似乎并不满意。

十月,又有一名巫师安泰向乾隆告发,称弘晳曾经向他询问“皇帝寿数”和“自己是否有升腾的机会”。

这番话无异于火上浇油,乾隆一怒之下,不仅将弘晳迁至皇宫附近圈禁,还剥夺了他的宗室身份,改名“四十六”。

连带着允禄、弘昌、弘晈等人也被波及,尽管处罚较轻,但他们的政治前途就此断送。

弘晳等人究竟有没有谋反之心?从现有的史料来看,所谓的“谋逆”更多是乾隆的一场“借题发挥”。

弘晳或许有些僭越,但远未达到谋反的程度。

至于允禄等人,他们的身份和地位决定了“谋逆”对他们毫无好处。

更大的可能是,乾隆利用这次事件,给宗室力量来了个“杀鸡儆猴”。

宽仁政策固然能暂时缓和矛盾,但也容易让人心生侥幸。

而弘晳的“越界”,正好给乾隆提供了一个整治宗室的绝佳机会。

经过这次事件,乾隆彻底结束了“九子夺嫡”遗留下来的余波,也让宗室力量从此退出了清朝的政治舞台。

有人说,这场风波让弘晳成为了乾隆的“活靶子”,但也有人认为,乾隆的目的不仅是打压弘晳,更是为了巩固自己的权威。

毕竟,对于一个刚刚即位的皇帝宗室的“规矩”比任何个人的命运都更重要。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

-

- 德云社小曲小调大盘点!!除了探清水河,你还知道哪些?

-

2025-07-28 14:22:58

-

- 85后模特安天天:一秒一张照片,靠老年装日拍2000件衣服,已买6套房

-

2025-07-28 14:20:43

-

- 夜袭阳明堡让陈锡联一战成名,却损失了我军一员大将,他是谁?

-

2025-07-28 14:18:28

-

- 15楼财经 | 兑换难、随意取消航班……南航快乐飞2.0被指“坑”太多

-

2025-07-28 14:16:13

-

- 2017年世乒赛女单决赛 丁宁胜朱雨玲蝉联冠军

-

2025-07-28 14:13:58

-

- 36小时玩转布鲁塞尔丨沉浸在艺术、历史与美食之中

-

2025-07-28 14:11:43

-

- 1美元等于人民币多少钱?12月20日人民币兑美元汇率更新

-

2025-07-28 14:09:29

-

- 四川江油市有哪些值得游玩的景点?自驾游路线怎么走?

-

2025-07-28 14:07:14

-

- 测控技术与仪器专业优势大学的不同学习研究方向

-

2025-07-27 23:10:38

-

- 桥西勒泰广场:石家庄商业新势力崛起?

-

2025-07-27 23:08:24

-

- 医生科普:弱酸性洗发水为何是优选?医生力荐的三款温和之选!

-

2025-07-27 23:06:09

-

- 对决:假“土龙”老周被捕,局里还有内鬼,袁队、刘局有重大嫌疑

-

2025-07-27 23:03:54

-

- 叶问和张天志,哪个咏春更正、更厉害?

-

2025-07-27 23:01:39

-

- 《马德里不思议》没有马德里,原来是这个宁静秀美小镇-圣安德烈

-

2025-07-27 22:59:24

-

- 乌兹冲锋枪有多强?射速与精准度高度统一,被誉为“近战之王”

-

2025-07-27 22:57:09

-

- 子牙河:自古水润之地 今朝再现繁华

-

2025-07-27 22:54:54

-

- 2022江苏省高考状元新鲜出炉,文理科各有一枚,家长:沾沾喜气

-

2025-07-27 22:52:38

-

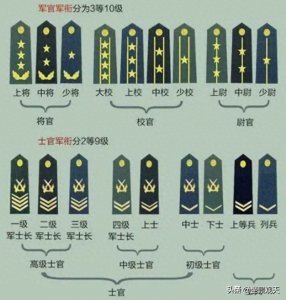

- 解放军部队中的大校军衔,属于何等级别?要当上大校又有多难呢?

-

2025-07-27 22:50:23

-

- 超级Apple死忠果粉收集2007年至今所有iPhone官方壁纸,太厉害了

-

2025-07-27 22:48:08

-

- 美人鱼真的存在吗?1975年,广西海战大队捕捞的奇异生物是什么?

-

2025-07-27 22:45:53

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画