玄武门之变:权力旋涡中的兄弟情仇与帝王心术

玄武门之变:权力旋涡中的兄弟情仇与帝王心术

玄武门之变:血雨腥风的夺权开场

公元 626 年 7 月 2 日,黎明的微光还未完全驱散长安城的夜色,玄武门却已被紧张肃杀的气氛笼罩。李世民率领着长孙无忌、尉迟恭等亲信,早已在玄武门附近的树林中悄然埋伏,他们的身影隐匿在黑暗里,唯有那闪烁着寒光的兵器,昭示着一场惊心动魄的风暴即将来临。

李建成和李元吉策马而来,他们对即将到来的危险毫无察觉。当两人行至玄武门,隐隐感到气氛不对,刚想调转马头,却听到身后传来一声呼喊:“太子、齐王为何不上朝?” 回头一看,只见李世民骑着高头大马,带领着一众精锐,正从后方迅速逼近。

李元吉心中一惊,意识到大事不妙,他迅速张弓搭箭,试图先发制人。然而,或许是太过紧张,又或许是命运的安排,他连拉三次弓弦,都未能成功。就在这千钧一发之际,李世民果断出手,弯弓搭箭,利箭带着呼啸的风声,直直地射向李建成。李建成躲避不及,被一箭射中咽喉,当场落马身亡。

李元吉见状,惊恐万分,转身便逃。李世民纵马追赶,却因坐骑受惊,被掀翻在地。李元吉趁机冲了回来,企图用弓弦勒死李世民。就在这生死关头,尉迟恭及时赶到,大喝一声,吓得李元吉拔腿就跑。尉迟恭哪会放过他,弯弓搭箭,一箭射中李元吉的后背,李元吉应声倒地,气绝身亡。

几乎在同一时刻,玄武门的战斗全面爆发。东宫和齐王府的两千精兵听闻变故,迅速赶来救援。一时间,喊杀声震天,刀光剑影闪烁,双方陷入了激烈的厮杀。李世民的军队人数虽少,但凭借着出色的战术和顽强的斗志,拼死抵抗。

此时,李渊正在宫中与大臣们商议国事,全然不知外面的血雨腥风。直到尉迟恭浑身是血,手持长矛闯入宫中,李渊才如梦初醒。面对这突如其来的变故,李渊惊慌失措,看着眼前杀气腾腾的尉迟恭,他知道,局势已经彻底失控。

权力角逐的前因后果

兄弟阋墙的起源

唐朝的建立,是一段波澜壮阔的历史篇章。在这个过程中,李渊的两个儿子 —— 李建成和李世民,都扮演了至关重要的角色。李建成,作为李渊的嫡长子,自幼便接受了严格的皇家教育,被寄予厚望。他性格沉稳,待人宽厚,在李渊起兵反隋的过程中,积极参与谋划,为唐朝的建立立下了汗马功劳 。唐朝建立后,按照传统的嫡长子继承制,李建成顺理成章地被立为太子,成为了皇位的合法继承人。

而李世民,同样是一位杰出的人物。他自幼聪慧,胆识过人,有着卓越的军事才能。在唐朝统一全国的战争中,李世民南征北战,屡立战功。他率领军队先后击败了薛仁杲、刘武周、窦建德、王世充等强大的割据势力,为唐朝的统一大业做出了不可磨灭的贡献。随着战功的不断积累,李世民的威望与日俱增,他身边也聚集了一大批能征善战的将领和足智多谋的谋士,形成了一股强大的政治势力。

随着时间的推移,李建成和李世民之间的矛盾逐渐显现。李建成身为太子,主要负责处理朝廷内部的事务,而李世民则长期在外征战,手握重兵。两人在政治理念、权力分配等方面存在着诸多分歧,这些分歧逐渐演变成了激烈的权力斗争。李建成担心李世民的势力过大,会威胁到自己的太子之位;而李世民则认为自己的功劳远在李建成之上,对皇位也有着强烈的渴望。于是,双方为了争夺皇位,展开了一场惊心动魄的明争暗斗。

李渊的制衡与偏袒

在李建成和李世民的权力斗争中,李渊的态度和决策起到了至关重要的作用。作为唐朝的开国皇帝,李渊深知权力平衡的重要性,他试图在两个儿子之间维持一种微妙的平衡,以确保唐朝的稳定和发展。然而,在实际操作中,李渊却难以避免地表现出了对李建成的偏袒。

从情感上来说,李渊对李建成有着一种天然的偏爱。李建成作为嫡长子,从小就陪伴在李渊身边,父子之间的感情深厚。而李世民由于长期在外征战,与李渊的接触相对较少,父子之间的感情也略显淡薄。此外,李建成性格稳重,做事比较符合李渊的心意,而李世民则性格刚强,有时会让李渊感到难以驾驭。因此,在一些重大问题上,李渊往往会倾向于李建成。

在政治上,李渊也更倾向于支持李建成。他认为,李建成作为太子,是皇位的合法继承人,应该得到更多的支持和培养。为了巩固李建成的太子地位,李渊采取了一系列措施。他让李建成参与朝廷的核心事务,培养他的政治能力;同时,他也对李世民的势力进行了一定的限制,试图削弱李世民对皇位的威胁。例如,在一些重要的军事行动中,李渊不再任命李世民为统帅,而是选择了李建成或其他将领。

李渊的这些做法,不仅没有缓解李建成和李世民之间的矛盾,反而加剧了双方的对立。李世民感到自己受到了父亲的冷落和打压,对李渊和李建成的不满情绪日益加深。而李建成则在李渊的支持下,更加肆无忌惮地打压李世民,双方的矛盾逐渐达到了不可调和的地步。

玄武门之变的爆发

精心策划的致命一击

李世民深知,这场政变关乎生死存亡,不容有丝毫闪失。为了确保万无一失,他进行了周密的策划。在政变前的一段时间里,李世民表面上不动声色,暗中却加紧了行动。他先是用重金收买了玄武门的守将常何,让他在关键时刻倒戈相向,为自己打开玄武门的大门。常何原本是李建成的亲信,但在李世民的金钱和权势诱惑下,最终选择了背叛。

除了收买常何,李世民还在玄武门附近安排了大量的伏兵。这些伏兵都是他的心腹,个个武艺高强,对他忠心耿耿。他们隐藏在玄武门的各个角落,等待着李建成和李元吉的到来。为了防止消息泄露,李世民对整个计划进行了严格的保密,只有少数几个核心成员知道具体的行动方案。

在政变的前一天,李世民进宫向李渊告状,称李建成和李元吉与后宫的嫔妃有染,并且意图谋害自己。李渊听后,大为震惊,决定第二天一早让李建成和李元吉进宫,当面对质。李世民的这一计策,成功地将李建成和李元吉引出了他们的老巢,为在玄武门设伏创造了机会。

政变的血腥结局

随着李建成和李元吉的死亡,玄武门之变的局势逐渐明朗。李世民的军队迅速控制了玄武门,切断了东宫和齐王府与外界的联系。东宫和齐王府的将士们得知李建成和李元吉被杀后,群龙无首,陷入了混乱。虽然他们也曾试图组织反击,但在李世民军队的猛烈攻击下,最终还是败下阵来。

李世民深知,仅仅杀死李建成和李元吉还远远不够,要想彻底掌握政权,还必须得到李渊的支持。于是,他派尉迟恭进宫,向李渊报告政变的情况。尉迟恭手持长矛,浑身是血地出现在李渊面前,李渊吓得脸色苍白。尉迟恭向李渊禀明了情况,并表示李世民希望李渊能够下旨,让各军接受他的指挥。此时的李渊,已经失去了对局势的控制,他知道,自己已经无力阻止李世民了。为了保住自己的性命和李家的江山,李渊只好无奈地答应了李世民的要求,下旨立李世民为太子,并将国家的军政大权全部交给了他。

两个月后,李渊正式禅位于李世民,李世民登基称帝,是为唐太宗。从此,李世民开启了他的贞观之治,带领唐朝走向了繁荣昌盛的道路。

李世民的复杂心态与补救措施

对身后名的极度在意

李世民虽成功登上皇位,开创了贞观之治,让大唐走向辉煌,但玄武门之变中弑兄夺位的行为,始终如同一把尖锐的匕首,刺痛着他的内心。在封建时代,伦理道德观念深入人心,弑兄夺位是严重违背道德底线的行为,会遭到世人的唾弃和谴责。李世民深知这一点,他不希望自己的英名被这一污点所玷污,渴望能够万世流芳,成为后世敬仰的明君 。

为了洗去这一骂名,李世民采取了一系列措施。他在登基后大赦天下,宣布除了李建成和李元吉,其他人都不再追究责任,以此来展现自己的宽容和大度,试图化解各方的仇恨和不满 。他还重用曾经的太子、齐王旧部,其中最典型的例子就是魏征。魏征曾是李建成的重要谋士,多次劝说李建成除掉李世民。然而,李世民不计前嫌,看中了魏征的才学和胆识,任命他为谏议大夫。在后来的日子里,魏征也不负所望,以直言敢谏著称,为贞观之治的开创贡献了重要力量。李世民对魏征的重用,不仅展现了他的用人唯贤,也向世人表明他的宽宏大量,有助于重塑他的形象 。

除了魏征,李世民对其他太子旧部也表现出了极大的宽容和接纳。例如,薛万彻在玄武门之变中,率领东宫兵马拼死反扑秦王府,战斗十分激烈,直到他看到李建成的首级,才无奈逃走。但李世民欣赏他的忠勇,派人将他从山中请回,重新封将。后来,薛万彻在平突厥、征高句丽等战役中,屡立奇功,为唐朝的边疆稳定做出了重要贡献。这些举措,使得曾经的太子旧部感受到了李世民的诚意和信任,逐渐放下了心中的敌意,为李世民所用,同时也为李世民赢得了人心,改善了他的声誉 。

对历史记载的干预

在重视身后名的同时,李世民对历史记载也格外在意,尤其是关于玄武门之变的记载。在古代,历史记载被视为对帝王功过的评判和记录,会对后世的看法产生深远影响。李世民深知,后人对玄武门之变的评价,将直接关系到他一生的功过评判和历史地位 。

当时,唐朝对于皇帝的言行记录非常严谨,设有专门的史官负责记录皇帝的日常言行,这些记录被称为起居注。起居注的存在,旨在为后世提供真实的历史资料,让后人能够了解帝王的所作所为。李世民对这些起居注中关于玄武门之变的记载充满了担忧,他担心史官会如实记录下他弑兄夺位的残酷行为,从而让他在后世留下恶名 。

于是,李世民试图干预历史记载。贞观十三年,他找到负责记录起居注的褚遂良,小心翼翼地询问:“起居注中都写了什么?君主可以看吗?我想看一看,这样就能提醒自己注意言行。” 褚遂良是一位刚正不阿的史官,他坚守着史官的职责和原则,毫不犹豫地拒绝了李世民的要求,并表示只要帝王不做坏事,就没必要看这些记录。李世民听后,心中更加不安,他再次暗示褚遂良:“如果我做了不好的事,你一定要记录吗?” 褚遂良依然坚定地回答,一定会坚守本职,如实记录下来 。

虽然遭到了褚遂良的拒绝,但李世民并没有放弃。他又找到性格温和的房玄龄,对他说:“我不赞成君王不能看当代国史,正是看了才能及时修正错误啊,你誊写一部给我看吧。” 房玄龄一开始也坚决拒绝,但在李世民的多次要求下,他最终还是拗不过君主,只好将《高宗实录》和《太宗实录》呈给了李世民 。

李世民拿到记录后,迫不及待地查看了关于玄武门之变的描写。当他发现记载得比较模糊时,便大义凛然地提出:“我的所作所为,是安社稷、利万民的行动,为什么要避讳?直接写出历史真相!” 然而,他所谓的 “真相”,并非是真实的残酷历史,而是经过美化和修饰的版本。在他的暗示下,史官们不得不对玄武门之变的记载进行修改,将李世民的行为往正义的方向引导,使其看起来更加合理和正当 。

李世民干预历史记载的行为,虽然在一定程度上美化了他在玄武门之变中的形象,但也遭到了后世的指责。许多人认为,他的这种做法破坏了历史的真实性和客观性,是对历史的不尊重。然而,从李世民的角度来看,他的行为也是出于对自己历史地位和声誉的担忧,他希望通过这种方式,让后世能够看到一个更加完美的自己 。

李建成墓志背后的秘密

墓志的发现与内容

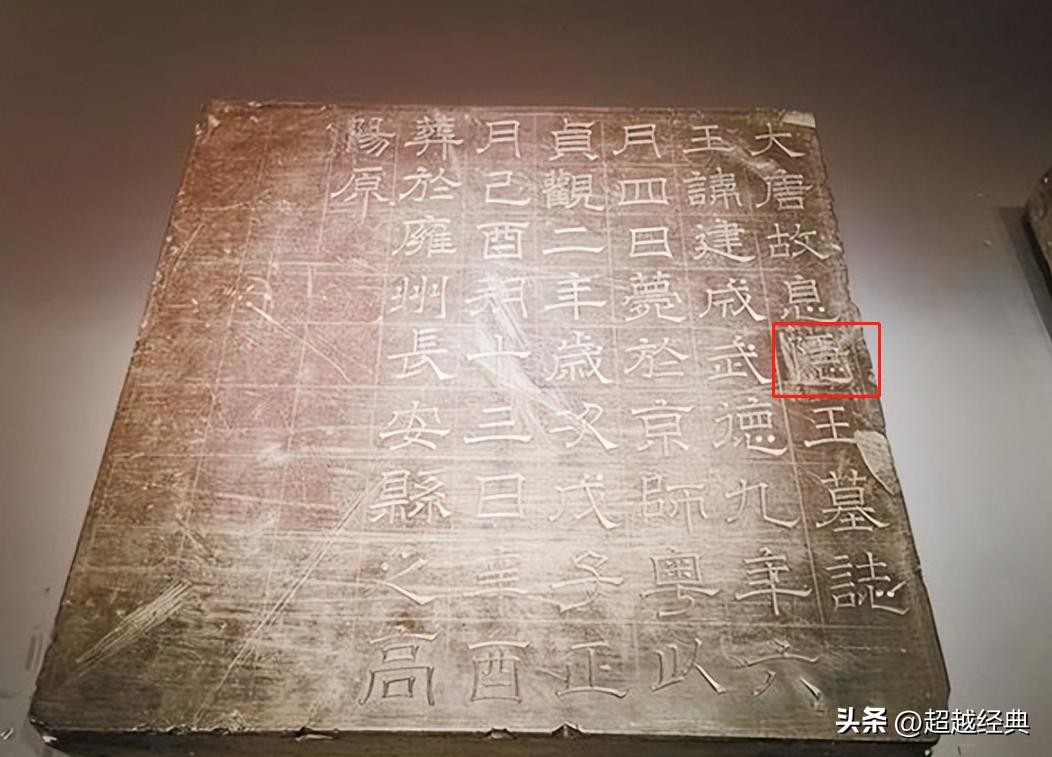

2005 年,在陕西西安的一处建筑工地,工人们在施工时意外挖到了两块石碑。这两块石碑一大一小,上面刻有文字,工人们意识到可能挖到了宝贝,便趁着没人注意,将石碑藏了起来。后来,工人联系上文物贩子,把石碑卖了出去。几年后,西安市公安局抓获了这伙文物贩子,追回了这两块石碑。经过专家的仔细研究,发现它们竟是李建成的墓志 。

李建成的墓志分为志盖和志身两部分。志盖为盝顶形,顶边长 39.5 厘米,斜边长 10.5 厘米,底边长 53 厘米,高 12 厘米,上面刻有阳文篆书 “大唐故息王墓志之铭”,镌刻时还掺杂有鸟虫书的装饰性笔画,并以篆书为字形基础作局部的装饰性处理,四周分布有写意的花鸟纹饰,显得古朴而精美。志身为方形,边长 52 厘米,高 11 厘米,四侧无纹饰,正面刻有志文,用十字线界格布排,纵横各 9 行,然而,令人惊讶的是,志文仅有 55 字:“大唐故息隐王墓志,王讳建成,武德九年六月四日薨於京师,粤以贞观二年岁次戊子正月己酉朔十三日辛酉,葬於雍州长安县之高阳原” 。

这 55 个字的墓志,仅仅记录了李建成的名字、谥号、死亡时间、下葬时间和地点,而对于他的生平事迹、功绩以及评价等内容,却只字未提。要知道,作为唐朝的开国太子,李建成在唐朝的建立过程中,曾发挥过重要作用,他随李渊征战,在朝堂上也有着重要的地位,相关的事件和记载本应非常丰富。按照当时的惯例,墓志上除了基本信息外,最重要的就是生平事迹和评价,学者们常常会通过墓志上的生平来判定一个人的身份和经历 。然而,李建成的墓志却如此简略,这不得不让人感到疑惑。

这种异常的简略,背后似乎隐藏着李世民的深意。李世民通过政变夺得政权,李建成作为失败的一方,他的存在无疑是李世民心中的一块隐痛。李世民或许不希望后人过多地研究李建成,不想让李建成的事迹和形象影响到自己的统治和历史地位。因此,他在为李建成撰写墓志时,刻意简化了内容,试图淡化李建成的存在 。

封号与谥号的深意

在李建成的墓志中,他的封号和谥号也蕴含着特殊的意义,从这些细节中,我们能更加清晰地感受到李世民对李建成复杂的情感变化 。

李世民即位后,追封李建成为息王,这一封号实际上是不承认他的皇太子身份,将他降为亲王级别。这一举动,与其说是一种恩典,不如说是一种贬低和嘲讽。在李世民看来,李建成在玄武门之变中失败,已经失去了成为皇帝的资格,他不再是那个尊贵的太子,而只是一个普通的亲王 。

然而,随着时间的推移,李世民对李建成的感情逐渐发生了变化。贞观十六年,李世民恢复了李建成皇太子的封号。这一转变,表明李世民对这位亲生兄长的敬重之情逐渐增加。或许在经历了多年的统治后,李世民开始反思自己的行为,意识到当年的玄武门之变虽然让他登上了皇位,但也让他失去了珍贵的兄弟情谊。他开始怀念与李建成一起度过的时光,对李建成的功绩和地位也有了更客观的认识 。

李建成的谥号同样耐人寻味。他的谥号是 “隐”,这是一个中下等的谥号,算不上称赞,有着柔弱短寿、本性难改的意思。但与齐王李元吉的下等谥号 “剌” 相比,“隐” 又算不上恶谥。据学者研究,李建成一开始的谥号可能定的是 “灵”,这可是典型的恶谥,比如汉灵帝刘宏,就是因为荒诞贪图享乐导致国家动乱,才有了这个谥号。如果李世民真的想要抹黑李建成,完全可以选择 “灵” 这样的恶谥,但他最终没有这么做 。

从李世民对李建成谥号的选择上,可以看出他内心的矛盾和挣扎。他既不想过分贬低李建成,让后人觉得他心胸狭隘,也不能给予李建成过高的评价,毕竟他们曾经是皇位的竞争对手,而且李建成的存在对他的皇位构成过威胁。因此,他选择了 “隐” 这个谥号,既表达了对李建成的一些不满,又不至于过于苛刻,这种 “不上不下” 的拿捏,再次反映出他对李建成复杂的情感 。

千秋功过,后人评说

李世民的一生,是波澜壮阔的一生,也是充满争议的一生。他的功绩与污点,犹如天平的两端,在历史的长河中不断摇摆,引发着后人的思考和讨论 。

他开创的贞观之治,是中国历史上的一个黄金时代。在政治上,他推行了一系列改革措施,加强中央集权,整顿官僚机构,提高政府效率。他注重选拔人才,打破门阀制度,重用有才能的官员,使得政府能够更加高效和稳定地运行。在经济上,他重视农业发展,实行均田制,使农民有了土地,从而提高了农业生产力。他还加强了对商业和交通的管理,促进了经济的繁荣和社会的发展。在文化上,他提倡儒家学说,鼓励文学创作,使得唐朝文化繁荣,诗歌、绘画、书法等艺术形式都取得了辉煌的成就。他的这些举措,不仅为唐朝的繁荣奠定了坚实的基础,也对后世产生了深远的影响 。

他的军事成就同样令人瞩目。他在位期间,推行了一系列的军事改革和战略部署,大大增强了唐朝的军事实力。他利用世家豪强的力量,组织了一支强大的军队,并采取灵活多样的作战策略,成功地征服了北方的突厥、高句丽等敌人,为中国的统一和边疆的稳定做出了重要贡献。他被北方各国尊称为 “天可汗”,这一称号不仅是对他军事才能的认可,更是对他在国际上威望的高度赞誉 。

然而,玄武门之变始终是他无法抹去的污点。这场政变中,他亲手杀死了自己的兄长和弟弟,登上了皇位。尽管他后来采取了一系列措施来弥补自己的过错,如重用太子旧部、追封李建成等,但这些都无法改变他弑兄夺位的事实。他对历史记载的干预,也让人们对他的真实形象产生了质疑。他试图通过修改历史来美化自己的行为,这无疑是对历史的不尊重,也让他的形象在后人心中留下了一丝阴影 。

李世民的一生,让我们看到了历史人物的复杂性。他既有着卓越的才能和伟大的抱负,为国家和人民做出了巨大的贡献;又有着人性的弱点和道德的瑕疵,在权力的诱惑下做出了令人痛心的选择。他的故事告诉我们,评价一个历史人物,不能简单地用好坏来定义,而应该从多个角度去分析和理解。我们应该尊重历史的真实性,客观地看待历史人物的功过是非,从中汲取经验和教训 。

-

- 27年周磐效仿老蒋办军校,问谁是合适的副校长,彭德怀说了3个字

-

2025-08-13 15:26:31

-

- 中国99式坦克:铸就国威的钢铁利刃

-

2025-08-13 15:24:16

-

- 黄晓明:娱乐圈的多面传奇

-

2025-08-13 15:22:00

-

- 三部经典的赌石鉴宝小说,点石成金、一夜暴富!

-

2025-08-13 15:19:45

-

- M1式加兰德步枪—美国军队在第二次世界大战中的制式步枪

-

2025-08-13 15:17:30

-

- 来了!早闻政协

-

2025-08-13 15:15:15

-

- 12已完结海军阵营海贼同人小说,大将生来胆气豪,驰骋七海定波涛

-

2025-08-13 15:13:00

-

- 李书文到底有多厉害?一掌击败日本武士,日本人称其为:无二打

-

2025-08-13 15:10:45

-

- 盘点2022年世界10大三防军工手机品牌,小品牌拥有大市场

-

2025-08-13 15:08:30

-

- 揭秘影史十个最大的变形金刚,利钻魔到底有着怎样的起源故事

-

2025-08-13 15:06:13

-

- 黑帮录:长沙文烈宏“文三爷”

-

2025-08-13 15:03:57

-

- 南京石子岗新发现一座抗战碉堡,专家呼吁列入文物保护

-

2025-08-13 05:24:22

-

- 赵本山与章子怡:照片风波背后的真相与责任

-

2025-08-13 05:22:07

-

- 曾被称为“天后”的六大女星,有的被封杀,有的依旧张狂!

-

2025-08-13 05:19:52

-

- 有一种心累,叫人到中年!

-

2025-08-13 05:17:37

-

- 泰国一华裔男子枪杀六旬老母,声称遭母亲长期施压

-

2025-08-13 05:15:22

-

- 日本队队魂长谷部诚,被赞为德甲最聪明的防守球员

-

2025-08-13 05:13:07

-

- 刘氏宗祠最大的在哪里

-

2025-08-13 05:10:52

-

- 在家里种菜原来这么简单

-

2025-08-13 05:08:37

-

- 为什么会感觉到内向的人生起气来会很可怕?

-

2025-08-13 05:06:23

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画