反围剿末期唯一大胜,歼敌4400!林聂:苦战一年,此役颇可补充

反围剿末期唯一大胜,歼敌4400!林聂:苦战一年,此役颇可补充

引言:

1934年8月,第五次反"围剿"战役进入最艰难时期。面对敌军50万大军的重重包围,红军在"分兵把口"的错误战略下连连失利,疲于奔命。就在中央苏区即将陷入绝境之际,温坊战役如同黑暗中的一道曙光。在朱德的直接指挥下,红军各部队围绕温坊展开了一场经典的运动战。这场战役以700人的伤亡为代价,共歼灭敌军4400余人,缴获大量武器弹药,创造了第五次反"围剿"末期的唯一重大胜利。林彪、聂荣臻评价说:"苦战一年,此役颇可补充。"然而,这场局部的胜利终究无法改变战局。两个月后,中央红军不得不踏上战略转移的漫漫征程。

大纲:

一、第五次反"围剿"的艰难处境

敌军50万大军重重包围

"分兵把口"战略的致命错误

红军被迫采取全线防御

二、温坊战役的战略部署

朱德直接指挥作战

红军各部队的具体分工

诱敌深入的战术安排

三、温坊大捷的战果

首战歼灭李延年部第3师8旅

再战击溃敌第9师主力

战役总成果统计

四、战略转移的历史抉择

温坊战役后的局势评估

中央苏区的困境

红军长征的序幕

反围剿末期唯一大胜,歼敌4400!林聂:苦战一年,此役颇可补充

1934年8月,第五次反"围剿"战役进入最艰难时期。面对敌军50万大军的重重包围,红军在"分兵把口"的错误战略下连连失利,疲于奔命。就在中央苏区即将陷入绝境之际,温坊战役如同黑暗中的一道曙光。在朱德的直接指挥下,红军各部队围绕温坊展开了一场经典的运动战。这场战役以700人的伤亡为代价,共歼灭敌军4400余人,缴获大量武器弹药,创造了第五次反"围剿"末期的唯一重大胜利。林彪、聂荣臻评价说:"苦战一年,此役颇可补充。"然而,这场局部的胜利终究无法改变战局。两个月后,中央红军不得不踏上战略转移的漫漠征程。

兵连祸结苏区危 军民血战御强敌

1934年春天,中央苏区迎来了最为严峻的考验。蒋介石调集50万大军,在德国军事顾问的指导下,采用"堡垒主义"战术,步步为营地蚕食红军根据地。

国民党军队配备了先进的飞机和大炮,采取机枪掩护步兵冲锋的战术,给红军造成了巨大压力。4月的广昌战役后,敌军更是长驱直入,深入苏区腹地。

在这危急时刻,中央革命军事委员会却做出了一个致命的错误决定。他们采取了"分兵把口"的战略,将红军主力分散在各个要点。

红3军团第6师和第21师被部署在老营盘、高兴圩一线,抗击周浑元纵队。红8军团驻守古龙岗,与薛岳纵队对峙。红5军团则在头坡以南地区,阻击霍守义部。

同时,红3军团担负起守卫广昌通驿前大道的重任,抵抗汤恩伯、樊崧甫纵队的进攻。这种分散兵力的战术,使红军丧失了集中优势兵力打击敌人的能力。

为了保卫建宁这个战略要地,中革军委命令红1军团和红9军团从尖峰、白水镇地区出发,向东进军。这两支部队与建宁地区的红军会合后,组成了东方集团军。

这支新组建的东方集团军由林彪、聂荣臻统一指挥。在这次军事调动中,张国华被任命为红1军团第2师6团总支部书记。

红军在这种错误方针的指导下,被迫开展了全线防御作战。北线和东线相继失守,驿前战斗的失利更是雪上加霜。

随着战局的恶化,红军开始了西线掩护战。红2师接到命令后,立即赶赴西线增援,在兴国抵抗周浑元纵队的进攻。

当红2师抵达兴国时,战场形势已经十分严峻。敌军的飞机和火炮不间断地轰炸,只有陈毅司令员率领的地方部队和红3军团第6师,以及红23师和新编的红21师在苦苦支撑。

在这场持续的消耗战中,红军付出了惨重的代价。高兴圩的夜间突击未能成功,主力部队不得不在频繁的调动中疲于奔命。

张国华在日记中写道:"本月行军28天,主力疲于奔命,不得不撤退。"这简短的记录,道出了当时红军处境的艰难。

温坊战役显身手 朱帅指挥破敌军

临近八月底,朱德总司令接到一份情报:敌军樊崧甫部正向温坊方向推进。这支部队有一个特点,行军时总喜欢占据制高点,结果走得很慢。

朱德仔细研究了地形图,发现温坊地区群山环绕,是一处难得的伏击良地。他当即召集红军各部队指挥员,制定了一个周密的作战计划。

按照计划,红军主力在温坊附近设下埋伏。红1军团和红3军团的部分部队隐蔽在山林之中,等待敌人自投罗网。

樊崧甫部队进入红军预设战场时,完全没有察觉危险的临近。他们按照惯例,派出小股部队占领周围的制高点。

就在敌军立足未稳之际,红军突然发起猛烈攻击。红1军团从正面突击,红3军团则包抄敌军侧翼。

敌军阵型顿时大乱,樊崧甫指挥部也陷入混乱。前后左右都是红军的枪声,他们失去了指挥系统的联络。

战斗进行到白热化阶段,红军各部队密切配合。山上的部队居高临下,压制敌军火力点,山下的部队则快速切断敌军退路。

这时,朱德命令预备队投入战斗。红军将士们像猛虎下山一般,对敌军发起最后的冲击。

樊崧甫部队顷刻间土崩瓦解,大批敌军放下武器投降。剩余的敌军仓皇逃窜,却被早已埋伏的红军部队截住。

战斗持续了整整一天,战果异常辉煌。红军共歼灭敌军4400余人,缴获步枪3000余支,机枪几十挺。

更重要的是,这场胜利极大地鼓舞了红军将士的士气。在连续的失利之后,终于打了一场漂亮的歼灭战。

这场战役充分体现了朱德的指挥才能。他抓住敌军行动迟缓的特点,选择在有利地形设伏,调动各部队密切配合。

红军将士们也表现出色,他们严格执行作战计划,各部队之间协同作战。特别是在关键时刻,预备队的投入使战斗达到高潮。

战后统计显示,红军在这场战役中的伤亡仅700余人。这个伤亡比例,在第五次反"围剿"的所有战役中都是最小的。

温坊战役的胜利,为红军积累了宝贵的战斗经验。它证明,只要选择合适的战机,采取正确的战术,红军完全可以打败装备精良的国民党军队。

林彪和聂荣臻在战后总结时说:"苦战一年,此役颇可补充。"这句话道出了温坊战役的重要意义。

可惜的是,这场胜利并未能从根本上改变战局。两个月后,中央红军不得不放弃中央苏区,开始了举世闻名的长征。

尽管如此,温坊战役依然是红军历史上的一颗明珠。它不仅是第五次反"围剿"末期的唯一重大胜利,更为后来的革命战争提供了宝贵的经验。

三犯严重军事错误 断送苏区生存空间

1934年的中央革命军事委员会犯了致命的战略错误。在德国顾问的指导下,蒋介石采取了"堡垒主义"战术,而中革军委却采取了完全错误的应对方式。

错误之一是采取了"分兵把口"的战略。这种战略将红军主力分散在各个关隘要点,使红军失去了集中优势兵力的可能。

红军各部被迫分散驻守:红3军团驻守老营盘,红8军团在古龙岗一线,红5军团则被派往头坡以南地区。这种分散布防的结果是处处设防,却处处不得力。

错误之二是严重违背了游击战争的基本原则。面对敌人的优势兵力,红军不是采取灵活机动的战术,而是死守阵地。

在这种战术指导下,红军丧失了运动战的优势。各部队只能被动挨打,在敌军的重炮轰击下损失惨重。

错误之三是过分注重阵地防御。红军将大量兵力用于修筑工事,这不仅消耗了大量人力物力,还限制了部队的机动能力。

这些堑壕工事在敌军的火力打击下形同虚设。国民党军队配备了大量重炮和飞机,轻易就能摧毁红军的防御工事。

中央苏区的群众被大量动员参加筑垒工作。他们日夜不停地挖掘战壕,修筑碉堡,但这些努力最终都成了徒劳。

在驿前战斗中,红军付出了惨重的代价。敌军的火炮轰击持续了整整三天,红军的防御工事被摧毁得七零八落。

红军指挥部终于意识到问题的严重性,但为时已晚。敌军已经突破了红军的防线,并在多个方向形成了包围之势。

战况日益恶化,红军不得不频繁调动部队填补防线漏洞。这种被动防御的方式,使红军陷入了更加不利的境地。

红2师在接到命令后,不得不放弃原有阵地,急行军增援西线。这种调动暴露了红军防线的空虚。

在兴国一线,红军部队疲于奔命。敌军的炮火日夜不停,红军将士连续作战,体力消耗巨大。

陈毅司令员带领的地方部队和红3军团第6师成为主要防御力量。但他们面对的是装备精良的敌军主力。

高兴圩的夜间突击失败后,红军的处境更加困难。敌军抓住战机,对红军防线发起全面进攻。

红军指挥部试图通过调整部署来挽回局势。但在"分兵把口"战略的限制下,这种调整收效甚微。

战场形势急转直下,红军的伤亡数字不断攀升。补给线被切断后,弹药和粮食补给也出现了严重问题。

张国华在日记中写道的那句"主力疲于奔命",正是当时红军处境的真实写照。部队不是在打仗,而是在救火。

这些严重的军事错误,最终断送了中央苏区的生存空间。两个月后,红军不得不开始长征,暂时放弃了这片用鲜血和生命换来的根据地。

战后的总结表明,如果当时采取正确的军事战略,中央苏区的命运可能会有所不同。温坊战役的胜利就证明了这一点。

战略转移迫在眉睫 长征壮举改写史

1934年10月,中央红军不得不做出了一个艰难的决定。在敌军重重包围下,为了保存革命力量,他们不得不暂时放弃中央苏区。

这个决定标志着第五次反"围剿"的失败。红军主力开始了举世闻名的长征,踏上了那条充满艰险的万里征程。

撤离前的准备工作紧锣密鼓地展开。红军将大量武器装备埋藏在地下,留给地方武装和游击队使用。

地方干部和群众组织了地下党支部,为日后开展游击战争做准备。他们将继续坚持在敌后战斗,牵制国民党军队。

10月10日,中央红军主力开始战略转移。他们分成几路,采取声东击西的战术,试图突破敌人的封锁线。

红一方面军约8.6万人,携带着大量辎重和伤病员,向西突围。他们必须穿越敌人设置的几道封锁线。

突围之战异常惨烈。敌军在各个关隘都布置了重兵,红军必须付出巨大代价才能突破封锁。

在湘江战役中,红军付出了惨重的代价。敌军在江面布置了大量机枪,红军将士前仆后继,用血肉之躯趟过湘江。

突破湘江后,红军减少了辎重,加快了行军速度。但是,更艰难的考验还在等待着他们。

红军将士们翻越了雪山,走过了草地。这些自然条件的考验,比敌人的子弹更加残酷。

长征途中,红军在遵义召开了一次具有转折意义的会议。这次会议确立了以毛泽东为代表的新的领导集体。

会议纠正了军事上的错误路线,为长征的胜利完成奠定了基础。红军的指挥权回到了懂得打仗的人手中。

在新的军事路线指导下,红军开始主动出击。他们不再被动挨打,而是寻找战机,打击敌人。

四渡赤水、巧渡金沙江等战役,显示了红军指挥员的军事智慧。他们用运动战的方式,彻底摆脱了敌人的追击。

1935年10月,红一方面军终于到达陕北。这支队伍经过长征的考验,锻炼得更加坚强。

长征虽然付出了巨大的代价,但保存了革命的骨干力量。红军将士们在这次转移中展现出了惊人的意志力。

这次战略转移改变了中国革命的走向。红军放弃了南方根据地,但在西北找到了新的落脚点。

在陕北这片新的革命根据地上,红军开始恢复和发展。他们吸取了第五次反"围剿"失败的教训。

温坊战役成为红军历史上的一面镜子。它证明,只要采取正确的战术战略,红军就能打败优势敌人。

这场战役的经验被红军指挥员们铭记在心。在后来的革命战争中,他们更加注重运用灵活机动的战术。

-

- 资本统治世界——世界银行的发展历程

-

2025-10-12 16:42:54

-

- 方季惟:身落谷底不诉哀怨,居高而不狂言

-

2025-10-12 16:40:39

-

- 演员尚铁龙:当18年工人,小山羊胡、谢顶,他才不是普通69岁老头

-

2025-10-12 16:38:24

-

- 神雕侠侣老版插图(全)

-

2025-10-12 16:36:09

-

- 25T型客车——国铁十年准高梦圆,昔日车底颜值担当(上)

-

2025-10-12 16:33:54

-

- “老实人”王迅:抛弃人老珠黄的原配魏臻,娶小18岁娇妻后又出轨

-

2025-10-12 16:31:39

-

- 汪明荃和罗家英:同居21年61岁结婚,患癌又治愈,无儿无女也幸福

-

2025-10-12 02:03:50

-

- “复旦女神”—陈果:从爆红网络到基本不再露面,她做错了什么?

-

2025-10-12 02:01:35

-

- 浅析美国高通

-

2025-10-12 01:59:20

-

- 丽水:在浙江最穷的地方,看到中国经济的另一面

-

2025-10-12 01:57:05

-

- “烂片王”凯奇大叔的纠葛情史:猫王女儿、财阀千金,他都娶过

-

2025-10-12 01:54:50

-

- 中美关系为何持续紧张?未来几十年内,美国是否依然比他国强大?

-

2025-10-12 01:52:35

-

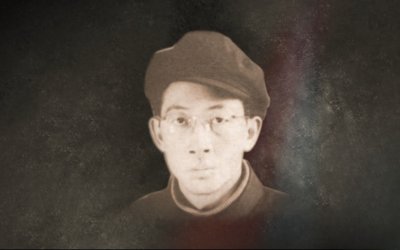

- 红色特工张梦实——抓汉奸父亲入狱,在苏联陪溥仪坐牢

-

2025-10-12 01:50:20

-

- 初三女孩跳楼身亡背后:朋友圈的沉重代价,家长揭秘真相!

-

2025-10-11 04:57:35

-

- 壁纸:【孙悟空】中国神话人物系列(1) 之 西游记篇

-

2025-10-11 04:55:20

-

- 百家争鸣——儒家五圣,他们都有谁,他们的主张是什么

-

2025-10-11 16:19:41

-

- OPPO A59正式开售!最美A系指纹识别机仅售1799元

-

2025-10-11 04:50:50

-

- 真牛!锦州这个“土特产”成为全国此类“唯一国家级样板”!

-

2025-10-11 04:48:35

-

- 这么多亲吻的姿势,你学到了几个?

-

2025-10-11 04:46:20

-

- 长沙的四大名校,到底有多厉害

-

2025-10-11 04:44:05

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 杏的部首(杏的部首和组词和拼音)

杏的部首(杏的部首和组词和拼音) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)