普通家庭存款多少算“不穷”?

普通家庭存款多少算“不穷”?

当今社会,越来越多的人开始重新审视“穷”与“富”的界限,尤其是在中产阶层的存款状况逐渐被推向风口浪尖之际。有一则评论引发了广泛的讨论:“到底什么才叫小康?普通家庭有多少存款才算不穷?”这看似简单的问题,背后却隐藏着一连串关于社会阶层、经济分配、教育投入及家庭幸福感的深刻思考。在这场关于“存款多少才算不穷”的讨论中,我们不仅要探讨存款的数字,更要深入分析其背后的社会现实和人生哲学。

当前中国家庭的净资产等级图

生活压力背后的阶层鸿沟

在这个日渐分化的社会中,我们往往通过存款来评判一个家庭的“经济状态”。而存款多少,能否满足生活所需,并不能简单地等同于是否“富有”。众多统计数据显示,大部分家庭的存款水平远低于50万人民币,甚至有不少家庭年存款不到4万。这些数字不仅揭示了大多数家庭的经济困境,更凸显了社会阶层间的巨大差异。

存款过低,尤其在经济压力不断增大的背景下,家庭的幸福感往往与存款无关。许多中产家庭的收入勉强覆盖房贷、车贷、日常开销、教育支出等各类成本。尤其是孩子教育费用,几乎成为了现代家庭的“无底洞”,各种补习班、兴趣班的支出,往往令父母不堪重负。在这种情况下,尽管家庭收入或许不低,但因“高消费”支出所致的负担,却常常让“中产阶级”沦为现代社会的“贫困阶层”,一夜之间就可能返贫。

为什么许多人即便存款可观,仍然焦虑重重?

存款数量能够衡量一个家庭的经济状况,但却无法完全反映出一个家庭的“幸福度”。正如我们所看到的,一些人即使年纪轻轻就积累了不小的存款,依然会常常处于焦虑之中。30岁有10万存款的人可能每一天都生活在对未来的恐惧和不安中,而40岁同样存款10万的人,可能觉得生活有希望,未来可期。

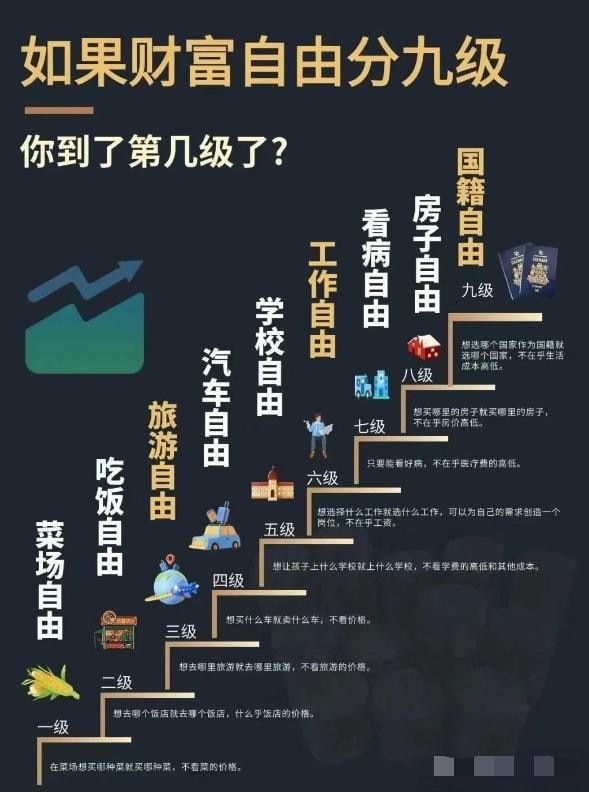

如果财富自由分九级,你到了哪一级?

这正是一个重要的社会现象:一个家庭的幸福感,往往不仅仅取决于其物质财富的多少,更取决于家庭成员的生活态度、目标规划以及对未来的掌控感。某些人对金钱和物质的要求高,而对生活的理解却没有足够的宽容与包容;另一些人虽然积蓄不多,却能学会在有限的资源下,享受眼前的每一分美好。

如何平衡财富积累与生活质量?

尽管存款的重要性不可忽视,但如果我们过于看重金钱和数字,可能会失去生活的真实意义。正如某位评论者所言,“生活都是过给自己的,未来都是靠一砖一瓦搭建起来的,何必要惩罚自己?”在快速变化的社会中,许多人为了追求所谓的“财富自由”,不断增加负担,忽视了家庭生活的质量和精神的满足。

我们可以从理性消费、合理分配收入入手,学会在有限的资源下,最大化生活的质量。这意味着我们不仅要关注银行存款,更要在每一笔支出上做到精打细算,学会如何投资自己的时间、精力和人脉,去实现自我价值的最大化。而对于很多人来说,稳定的收入与科学的理财规划,才是避免阶层滑落的关键。

存款数额只是表象,真正的“富裕”是幸福感

很多人将财富视为生活的“最终目标”,但其实,这种观念本身就可能是一种偏差。相比于存款多少,家庭的幸福感显然更为重要。我们无法一概而论地说,存款50万以上就一定过上了“富裕”生活,因为幸福感的核心在于内心的满足感。

现实生活中的富裕,更多的是心灵上的富足。如一家人在温馨的家中共享天伦之乐,能够有机会去旅行、拓宽眼界,并且可以平衡工作与家庭的关系,这种“富裕”远比单纯的存款数字要来得实际且真实。在财富与幸福之间,我们常常忽略了精神层面的“富裕”。

财富的真正含义或许早已超越数字

对普通家庭而言,存款的多少并不能简单地定义贫富,真正的“富裕”可能是如何在物质与精神之间找到平衡。作为个体,我们不应仅仅拿着一个“存款”标准去衡量自己的生活质量,而应该思考如何通过理性消费、合理规划来提升幸福感和生活质量。

也许我们并不需要追求成为财富自由的那1%,而是要学会在当下找到属于自己的幸福,尊重自己的选择和生活方式。生活不仅是追求物质财富的过程,它更是一个自我实现、内心充实的旅程。

-

- 苏联解体时,欧洲唯一的蒙古民族卡尔梅克人,为何没能建国?

-

2025-06-28 08:14:44

-

- 作为中南大学自动化学科的领军人物,桂卫华院士为何会颇具争议?

-

2025-06-28 08:12:29

-

- 长春警方抓获7人

-

2025-06-28 08:10:15

-

- 1991年真实画面,东北乔四枪决全过程,14名成员从审判到公开处决

-

2025-06-28 08:08:00

-

- 蒙古3100万吨稀土欲空运直达美国?中国:上天也运不走!

-

2025-06-28 08:05:45

-

- 多图直击2025北京半程马拉松赛现场

-

2025-06-28 08:03:30

-

- 八部淞沪会战题材抗战电影,有一部你肯定看过

-

2025-06-28 08:01:15

-

- 蒋友青:从台北叛逆到杭州创业,一个家族的世纪抉择

-

2025-06-28 07:59:01

-

- 华润江中耗资1.64亿控股的南昌桑海制药继续停产!

-

2025-06-28 07:56:46

-

- 遥望官宣"新白娘子传奇30年演唱会"最终站,6月10日全网预售开启

-

2025-06-28 07:54:31

-

- 18岁中国女孩巴拿马遭枪杀:打工为妹妹治病 遇害前刚过完生日

-

2025-06-27 22:35:28

-

- 笑出声!福建人和东北人成语接龙,奇怪的方言增加了!

-

2025-06-27 22:33:14

-

- 女子父亲失踪18年辗转多个黑砖窑,称还有30多个同口音的人在窑厂

-

2025-06-27 22:30:59

-

- 怪不得和宋慧乔离婚!39岁宋仲基近况曝光,把孩子挂嘴边主动晒娃

-

2025-06-27 22:28:44

-

- 【交响乐】小提琴协奏曲《梁祝》赏析(一)

-

2025-06-27 22:26:29

-

- 新乡十大特色美食

-

2025-06-27 22:24:14

-

- “江西武功山景区游客爆满”紧急限流 景区回应:暂无疑似病例

-

2025-06-27 22:21:59

-

- 《妇女日报》的创始人刘清扬

-

2025-06-27 22:19:45

-

- “西方骨东方皮”这13位亚洲男神告诉你,什么叫帅的惊心动魄!

-

2025-06-27 22:17:30

-

- 女主播下播忘关摄像头,下播后行为震惊粉丝,一言不合就“塌房”

-

2025-06-27 22:15:15

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画