张清林:林豆豆的丈夫,在妻子有难时,对妻子不离不弃始终如一

张清林:林豆豆的丈夫,在妻子有难时,对妻子不离不弃始终如一

张清林:林豆豆的丈夫,在妻子有难时,对妻子不离不弃始终如一

世人皆知林彪元帅之女林立衡,后来以"路漫"之名在文坛扬名,却鲜有人知,在她人生最黑暗的时期,有一个平凡却伟大的男人,用真挚的爱守护着她。这个人就是外科医生张清林。当所有人都在躲避这个"政治敏感人物"时,他却逆流而上,毅然放弃大城市的优越工作,陪伴她隐居农村。在那个特殊的年代,这份感情显得尤为珍贵。然而,这对患难夫妻的故事背后,又有着怎样动人的细节?他们是如何在命运的重压下坚守着彼此?

一、才女路漫:从元帅之女到文坛新秀

世人都说,林立衡身上流淌着不安分的文学血液。1949年,当战火的硝烟刚刚散去,这个注定不平凡的女孩降生在北京的一个军人家庭。那时的北京,正经历着翻天覆地的变化,而小小的林立衡,却在父母的精心培养下,过着与普通孩子截然不同的生活。

在那个特殊的年代,林立衡的书房里堆满了各类文学名著。她的父亲虽然是位军人,却十分重视子女的文化教育。每当他从全国各地出差归来,总会给女儿带回一摞摞书籍。这些书籍中,既有中国传统文学典籍,也有世界名著译本。就这样,年幼的林立衡在文字的海洋中畅游,为日后的文学创作打下了坚实的基础。

1966年,林立衡以优异的成绩考入清华大学理工系。然而,对文学的热爱让她无法安心学习理工科目。一个偶然的机会,她在校刊上发表了一篇散文,引起了不小的反响。这次成功的尝试,让她下定决心追随内心的召唤。经过深思熟虑,她毅然决定转入北京大学中文系。

在北大求学期间,林立衡如鱼得水。她不仅在课堂上表现出色,更是校文学社的活跃分子。那时的她,经常在深夜的宿舍里伏案写作,笔耕不辍。她的文章常常见诸于《人民文学》《北大青年》等刊物,一时间在校园里声名鹊起。同学们都说,这个安静的女孩有着超乎寻常的文学天赋。

大学毕业后,林立衡被分配到空军杂志社工作。初入职场的她,展现出惊人的工作能力。她策划的一系列深度报道,在业内引起强烈反响。那些文章既有对军队生活的真实记录,也有对军人精神的深刻思考。凭借着出色的表现,她很快就被提拔为《空军报》副主编,成为当时最年轻的副主编之一。

在《空军报》工作期间,林立衡不仅负责日常编辑工作,还亲自采访了许多在军队服役的普通官兵。她的笔下,有着战士们的喜怒哀乐,也有着军营生活的点点滴滴。一篇名为《戈壁滩上的绿洲》的报道,更是在当年引起轰动,被多家媒体转载。

就在林立衡的事业蒸蒸日上之时,她的感情生活却并不顺遂。作为高干子女,她面临着来自家庭的压力。她的母亲希望她能够找一个门当户对的对象,最好是其他高干家庭的子弟。然而,性格倔强的林立衡却对这种安排深感抗拒。她认为,婚姻应该建立在真挚的感情之上,而不是沦为政治联姻的工具...

二、命运转折:父母空难后的至暗时光

1971年9月13日,一场突如其来的空难彻底改变了林立衡的人生轨迹。这个曾经备受瞩目的才女,在一夜之间失去了所有光环。消息传来的第一时间,她就被停职隔离。曾经熟悉的办公室,再也不允许她踏入一步。那些曾经与她谈笑风生的同事,纷纷与她保持距离。

在被停职的第二天,林立衡被调离《空军报》。她被分配到北京郊区的一家工厂,从副主编沦为了普通工人。在工厂里,她被安排做最基础的体力劳动。每天的工作就是搬运零件、清理车间。这对于一个从小娇生惯养,又受过高等教育的知识分子来说,无疑是一次巨大的考验。

工厂生活并非最艰难的时期。不久之后,上级部门决定对她进行专门审查。为此,她被单独安排在一间简陋的平房内居住。这间房子位于工厂最偏僻的角落,四周空无一人。每天,专门的工作人员会来对她进行询问。这种审查一直持续了将近半年时间。

在这段特殊时期,林立衡的社交圈急剧萎缩。往日的亲朋好友,要么避而不见,要么对她冷眼相待。甚至有些人为了撇清关系,主动向组织揭发她的"问题"。这些所谓的问题,有些是捕风捉影,有些则完全是无中生有。但在那个特殊的年代,这些指控都成了压在她身上的沉重包袱。

生活的重担并未就此停止。1972年初,上级决定将她下放到河南省的一个偏远农场。在那里,她要参加最基础的农业劳动。从未接触过农活的她,不得不学习插秧、锄地、收割等各项农活。天气炎热时,她要顶着烈日在田间劳作;下雨天时,她又要在泥泞的田地里跋涉。

农场的生活条件异常艰苦。她被安排住在一间破旧的茅草屋里,屋顶漏雨,墙壁透风。每到夜晚,蚊虫肆虐,难以入眠。食物也极其简陋,每天只有粗粮和咸菜,连最基本的油水都很少。这样的生活,与她在北京的优越条件形成了鲜明对比。

最令她难以接受的是,组织上禁止她从事任何写作活动。曾经,写作是她生活中最大的慰藉。但在这段时期,她连纸和笔都被限制使用。每当夜深人静时,她只能在脑海中默默构思那些无法写下的文字。

就在这样艰难的处境下,她的身体状况也每况愈下。长期的体力劳动和营养不良,让她变得瘦弱不堪。经常性的头晕目眩,让她在劳动时都要格外小心。然而,即使在这样的情况下,农场的劳动定额却丝毫没有减少...

三、不期而遇:一次偶然的相识改变了两个人的命运

1973年初春,河南农场迎来了一位新的医生——张清林。这位毕业于北京医科大学的年轻医生,原本在北京一家三甲医院工作。按照当时的政策,医疗队要定期下乡支援基层,张清林便被选派到这个偏远的农场。

张清林到达农场的第一天,就接诊了因劳动过度而晕倒的林立衡。当时的林立衡已经虚弱到无法独立行走,是其他知青用担架将她抬到医务室的。张清林仔细为她诊查,发现她不仅严重贫血,还患有多种营养不良症状。

在随后的治疗过程中,张清林多次向农场领导反映林立衡的身体状况,建议减轻她的劳动量。他甚至自掏腰包,从城里带来营养品给她补充体力。每次林立衡来复查,他都会详细记录她的恢复情况,并给出专业的医疗建议。

张清林很快发现,这位特殊的病人与其他知青不同。她的谈吐举止透露出非同一般的教养,而且对文学和艺术有着独特的见解。在治疗的间隙,两人经常就某本书或某部作品展开讨论。这种知识分子之间的交流,在当时的农场环境中实属难得。

1973年夏天,农场爆发了一场疟疾。张清林带领医疗队日夜奋战,走遍了农场的每个角落为病人诊治。在这场疫情中,林立衡主动请缨,协助医疗队翻译外文医学资料,整理病例记录。她的语言功底和工作能力,给张清林留下了深刻印象。

随着接触的增多,张清林逐渐了解到林立衡的真实身份。但与其他人的避之不及不同,他反而表现出了更多的关心和理解。每当林立衡因政治学习而备受煎熬时,他总会想办法帮她调换值班时间,让她能有更多休息的机会。

1974年初,张清林的支援任务即将结束。按照规定,他应该返回北京继续他的医院工作。然而,面对即将分别的局面,他做出了一个出人意料的决定——申请留在农场继续工作。这个决定在医疗队中引起轩然大波,因为以他的资历和技术,完全可以在北京发展得更好。

张清林留下后,主动申请调任到林立衡所在的生产队。他说服农场领导,称这个生产队距离医务室太远,需要一名驻队医生。实际上,这让他能够更好地照顾林立衡的健康状况。他在生产队租了一间简陋的房子,白天出诊看病,晚上研究医学资料。

在那个物资匮乏的年代,张清林经常利用去城里采购药品的机会,为林立衡带回一些生活必需品。有时是一块肥皂,有时是一瓶维生素,虽然都是些微不足道的小物件,却在艰苦的农场生活中显得弥足珍贵...

四、患难与共:在逆境中相知相守

1975年春天,张清林和林立衡的婚事在农场引起不小的风波。当时的农场领导多次找张清林谈话,警告他慎重考虑这门婚事可能带来的政治影响。但张清林始终坚持自己的选择,他向领导提交了详细的书面申请,表明自己完全了解这个决定的后果。

婚礼极其简单,甚至可以说是简陋。没有宴席,没有宾客,只有两位同在农场的知青作为见证人。新房是张清林原来的那间破旧平房,陈设简单得只有一张木板床和一个旧衣柜。但就是在这样艰苦的条件下,这对新人开始了他们的共同生活。

婚后不久,张清林就因为这桩婚事受到了组织审查。医务室的领导认为他的政治立场有问题,将他调离了医生岗位,改派到农场养猪场当饲养员。这意味着他的医生职业生涯暂时被迫中断。但张清林从未在林立衡面前表现出任何抱怨,依然每天准时去养猪场工作。

1976年的一场意外,更是考验了这对夫妻的坚韧。当时林立衡在田间劳动时不慎摔伤,导致右腿骨折。由于当地医疗条件有限,伤势一直得不到妥善治疗。张清林利用自己的医学知识,每天下班后都要给妻子换药、按摩。为了加快妻子的康复,他还自学了中医推拿和针灸技术。

生活的重担几乎全部落在了张清林肩上。白天在养猪场干完活,晚上还要去地里帮工队完成林立衡的劳动任务。当时正值夏收季节,他经常要工作到深夜。但第二天一早,他仍会准时出现在养猪场,丝毫不显疲惫。

1977年冬天,农场进行人员调整,张清林被安排到更远的分场工作。这意味着夫妻俩要分居两地。每个周末,不管天气如何,张清林都要骑着自行车走三十多里山路回来看望妻子。有一次遇到暴雨,山路泥泞难行,他把自行车背在肩上,硬是走了四个小时才到家。

1978年初,一个好消息传来,林立衡获准调回北京。但张清林的工作调动申请却迟迟未获批准。面对这种情况,林立衡决定留在农场,继续等待丈夫的调令。这一等,又是半年时间。期间,组织多次找林立衡谈话,建议她先回北京,但都被她婉拒了。

直到1978年底,张清林终于等到了调令。但让人意想不到的是,这份调令不是回北京,而是调往河南省的一个县级医院。面对这个结果,张清林毫不犹豫地接受了。为了不让妻子再受农村生活的苦,他说服林立衡先回北京,自己则独自去了县医院工作。

从此,两人开始了新一轮的两地分居生活。每个月,张清林都会抽时间回北京看望妻子。虽然路途遥远,车票难买,但他从未间断过这样的探望。即使是在最繁忙的时候,他也会想尽办法抽出时间,哪怕只能待一天...

五、重回北京:命运终究眷顾这对患难夫妻

1979年春天,一纸调令终于将张清林调回北京。这份来之不易的调令,是他在县医院两年间出色工作的回报。期间,他不仅完成了多例疑难手术,还培养了一批当地医务人员,为县医院建立了完整的医疗档案管理系统。

回到北京后,张清林被分配到一家区级医院。虽然这个安排与他的专业水平和资历不相符,但他依然保持着认真负责的工作态度。很快,他在急诊科站稳了脚跟,成为科室里最受病人信赖的医生之一。

与此同时,林立衡也逐渐恢复了写作。起初,她只能在一些小型刊物上发表文章,署名也经常使用笔名。但她的文字功底和独特视角,很快引起了文学界的关注。1980年,她的一篇回忆性散文在《人民文学》上发表,获得了广泛好评。

1981年,一个重要的转机出现了。张清林在一次急诊抢救中,成功救治了一位重要干部。这位干部痊愈后,主动过问了张清林的情况。在了解到他们夫妻的经历后,这位干部亲自过问,帮助为林立衡平反。经过重新审查,林立衡父母当年的冤案终于得到了纠正。

随后,林立衡重返文坛的道路更加顺畅。她的作品开始频繁出现在各大刊物上,文风依然保持着她一贯的细腻与深刻。1982年,她完成了一部长篇纪实文学作品,详细记录了知青下乡的真实生活,引起了社会各界的广泛关注。

张清林的事业也迎来了转机。1983年,他被调任到北京一家三甲医院,担任外科主任。在新的岗位上,他将自己在基层积累的经验与大医院的先进技术相结合,研发出多项新的治疗方案,多次获得医疗科技进步奖。

1984年,林立衡收到了《空军报》的邀请,重返她曾经工作过的地方。这一次,她不再是以记者的身份,而是作为特约撰稿人。她为报社撰写了一系列反映军队改革开放新风貌的报道,得到了普遍认可。

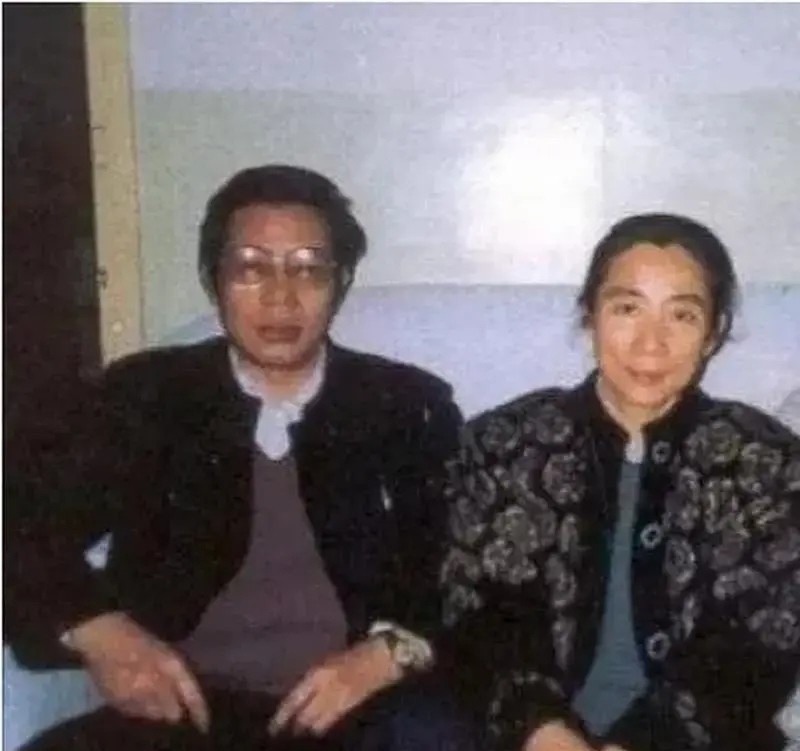

1985年,张清林和林立衡终于搬进了自己的新房。这是一套位于北京西城区的两居室,虽然面积不大,但对于经历了农场茅草屋的他们来说,已经是很大的改善。房子的书房里,摆满了这些年两人收集的书籍,墙上挂着他们在农场时的一张黑白照片。

1986年,林立衡出版了她的第一本散文集,其中收录了几篇描写她与张清林在农场生活的文章。这本书出版后广受欢迎,一年内重印三次。而张清林则专注于他的医学研究,带领科室完成了多项国家级科研项目。

到了1987年,这对夫妻都已经在各自的领域站稳了脚跟。林立衡当选为北京市作协理事,张清林被评为北京市特殊贡献专家。他们的故事,也成为了那个特殊年代里一段佳话...

-

- 跟着大片去旅行 游黑龙江七大影视城

-

2025-08-16 05:49:33

-

- “台湾吴孟达”张世,让央视“钦定田蚡”,演技被北电当教材

-

2025-08-16 05:47:17

-

- 当代名家短诗精选20首

-

2025-08-16 05:45:02

-

- 武昌起义

-

2025-08-16 05:42:47

-

- 世界上最伟大的赛车手——车神埃尔顿·塞纳Ayrton Senna

-

2025-08-16 05:40:32

-

- 国旗手高红甫:升旗6200次零失误,退役后拒绝百万薪资

-

2025-08-16 05:38:17

-

- 当年在香港回归问题上,英国为什么没有表现出如马岛问题上的强硬

-

2025-08-16 05:36:02

-

- 封神榜中敕封的八部三百六十五位正神(图文)

-

2025-08-15 19:18:49

-

- 南薰礁 | 当年的南薰事件,如今再也不会,也不可能发生了

-

2025-08-15 19:16:28

-

- 呼和地标打卡 | 内蒙古自治区将军衙署博物院

-

2025-08-15 19:14:11

-

- 17年广东一女子与邻居有染,丈夫得知后很自责:我自己是有问题的

-

2025-08-15 19:11:53

-

- 谢霆锋为什么痴爱王菲那么多年?其实,答案俗套又露骨

-

2025-08-15 19:09:38

-

- 今天是“二十世纪伟大的交响乐大师”肖斯塔科维奇逝世47周年

-

2025-08-15 19:07:21

-

- 小人物翻身屡遭挫折,手段下三滥却最后成功;周西成:结果最重要

-

2025-08-15 19:05:06

-

- 鲁豫人的骄傲——孙端夫将军

-

2025-08-15 19:02:51

-

- 海螺清蒸还是水煮好 海螺煮多久杀死寄生虫

-

2025-08-15 14:02:04

-

- 榆叶梅的水肥管理技巧

-

2025-08-15 13:59:48

-

- 梅姐的绝世芳华:2003年12月30日香港娱乐圈“梅姐”梅艳芳病逝

-

2025-08-15 13:57:32

-

- 减肥套餐食谱三餐七天瘦十斤(减肥套餐食谱三餐七天瘦十斤图片)

-

2025-08-15 13:55:17

-

- 爱奇艺会员共享,爱奇艺会员可以共享

-

2025-08-15 13:53:01

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画