严于律己,宽以待人:在浮躁时代修一颗淡然心

严于律己,宽以待人:在浮躁时代修一颗淡然心

“夫唯不争,故天下莫能与之争。”两千年前老子在《道德经》中的箴言,道破了现代人焦虑的症结。地铁里刷手机时眉头紧锁的年轻人,深夜加班后瘫坐车内的白领,朋友圈里暗自较劲的点赞数字......当"内卷"成为时代关键词,我们是否该重新审视那句古训:严于律己的标尺要对准自己,宽以待人的胸怀要留给世界,唯有在世事纷扰中修得淡然心境,方能收获真正的释然与欢喜。

一、严于律己:雕刻自我的刻刀要向内用力

曾国藩在日记中记录着“每日三省吾身”的修行:晨起读史书两卷,午后临摹字帖百字,睡前盘点言行得失。这位晚清名臣用三十年如一日的自律,将资质平庸的自己打磨成“立功立德立言”的完人。现代心理学研究表明,每天坚持微小进步的人,三年后的成就比间歇性努力者高出73%。就像日本匠人打磨一把茶刀,刀刃向内才能雕琢精品,若用苛刻标准丈量他人,只会划伤彼此的关系。

二、宽以待人:化解矛盾的良药是理解之匙

清朝宰相张廷玉面对邻居争地,主动让出三尺院墙,成就“六尺巷”的美谈。认知神经科学发现,当人们尝试理解他人立场时,大脑杏仁核的焦虑反应会下降40%。就像潮水包容礁石的棱角,我们若能用“同理心滤镜”看待他人失误,职场中因报表错漏引发的争执,家庭里为孩子教育产生的分歧,都将化作滋养关系的养分。记住:宽容不是纵容,而是给成长留出缓冲的空间。

三、淡然处世:云卷云舒间的智慧呼吸法

苏东坡在黄州写下“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”时,正经历人生至暗时刻。哈佛大学75年追踪研究显示,具备“情感抽离能力”的人,抑郁发生率比常人低58%。就像观察天上流云,既要投入感受风的温度,又要保持欣赏者的超然。当项目竞标失败时,不妨看作积累经验的阶梯;当朋友误解时,且当作检验真情的试金石。这种“入世做事,出世观心”的智慧,恰似太极的阴阳相生。

四、知行合一:编织幸福的三色丝线

王阳明“事上磨练”的哲学在今日依然闪耀:某互联网公司高管坚持“晨间三件事”——6点晨跑时听哲学课,通勤路上规划优先级,开工前梳理情绪。他将自律、宽容、淡然编织成三重滤网:用番茄工作法保持专注(自律),用“五分钟冷静期”处理冲突(宽容),用每周半日“数字排毒”回归本心(淡然)。神经科学证实,这种结构化练习能在三个月内重塑大脑神经回路。

五、生活禅意:菜市场里的修行场

北京胡同早餐摊主李大姐的故事颇具启示:二十年如日凌晨三点备餐是她的自律,给环卫工多盛个鸡蛋是她的宽容,面对差评一笑而过的淡然,让她在烟火气中修得圆满。社会学家统计,菜市场商贩的幸福指数竟比写字楼白领高出22个百分点。这提醒我们:真正的修行不在深山古刹,而在对待每个平凡瞬间的态度里。就像茶道“和敬清寂”的精神,存于端起茶杯的掌心温度中。

在这个每秒产生4.7TB数据的时代,或许我们更需要回归古老的平衡智慧:以刻刀般的自律雕琢自我,用海绵般的胸怀包容他人,携望远镜般的淡然眺望人生。当你能在会议室的唇枪舌剑中保持微笑,在孩子的涂鸦墙上看见星空,在错过的地铁里欣赏晚霞,生命自会呈现它本真的丰盈。

此刻不妨问问自己:当手机再次弹出工作消息时,你是选择焦虑地秒回,还是从容地沏一杯茶?毕竟,活得通透的人都知道——人生这场马拉松,配速在自己脚下,风景在沿途绽放。

-

- 他干参谋太久,想独当一面,推辞兵团参谋长,无缘军长,当了局长

-

2025-09-02 21:36:17

-

- 民国“狠角色”,酷刑审讯女特工代表人:发明蚂蟥澡、“生孩子”

-

2025-09-02 21:34:02

-

- 揭开阿娇对陈冠希深藏的爱,与‘女版陈冠希’皇甫圣华亲密合照

-

2025-09-02 21:31:47

-

- 世界十大舞蹈家

-

2025-09-02 07:46:56

-

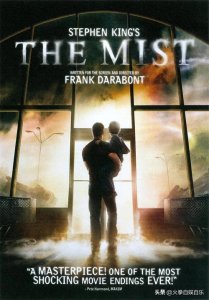

- 九部评分最高的恐怖电影,哪一部可以称为神作?

-

2025-09-02 07:44:41

-

- 1960年朱德重回家乡遭本家兄弟嘲笑老总穿得还不如县干部

-

2025-09-02 07:42:26

-

- 四川青年志愿者星级认定规则及评定申请流程

-

2025-09-02 07:40:11

-

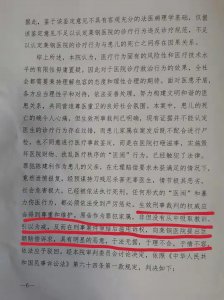

- “莱芜杀医案”凶手家属索赔医院案一审判决原告败诉 判决书痛批原告 称其“有

-

2025-09-02 07:37:56

-

- 注意!增值税发票勾选认证平台四大新增功能千万不要错过了

-

2025-09-02 07:35:41

-

- 以《忘情水》为主题曲的《天与地》,其实是刘德华早期的禁毒片

-

2025-09-02 07:33:28

-

- 国庆“祛除班味”计划,来广州白云山摩星岭迎接第一缕阳光

-

2025-09-02 07:31:11

-

- 大拥堵!人均458868元,珠峰“大堵车”致多人死亡,看完头皮发麻

-

2025-09-02 07:28:56

-

- 广西自驾游5条经典线路你走过几条,不能错过的网红必打卡景点

-

2025-09-02 07:26:41

-

- 从被弃孤女到演艺明星的逆袭,42岁王鸥现在已经蜕变为“女王”

-

2025-09-02 07:24:26

-

- 专题:十点读懂四十年飞虎队

-

2025-09-02 07:22:11

-

- Baseus倍思:从用户需求出发,以实用而美打造核心价值

-

2025-09-02 07:19:56

-

- 最帅唐僧迟重瑞:娶大11岁离异4孩富婆,身份卑微、没亲生子女

-

2025-09-02 07:17:41

-

- 为何朱老总不满自己排第二?南昌起义背后的故事震撼人心!

-

2025-09-02 07:15:25

-

- 30岁还不结婚?三个真实故事告诉你:年轻人单身的原因

-

2025-09-02 07:13:10

-

- 租出去,一天最高1.5万元,10多天回本!抢到的人已经开始赚钱

-

2025-09-02 07:10:55

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画