周处除三害:其实是士族子弟在出仕前的汇报演出,平民只配喊666

周处除三害:其实是士族子弟在出仕前的汇报演出,平民只配喊666

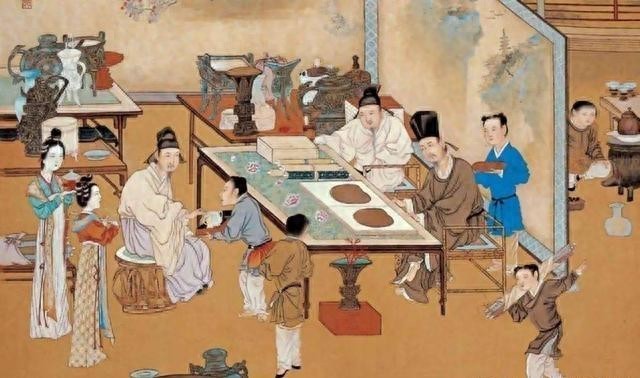

在东吴的历史里,周处的故事总被当作一个“浪子回头”的经典励志案例流传:少年桀骜不驯,横行乡里,最后却杀虎屠蛟,除掉“三害”,一举成为官场新星。但你知道吗?这看起来热血、励志的故事,其实更像是一场“出仕前的官二代汇报演出”。周处的“浪子”身份也许只是个包装,他的“回头”不过是士族阶层的又一次成功炒作。

周处的少年时期在江东一带可谓恶名昭著。他仗着家世背景和个人武力,飞鹰走马、骚扰乡里,老百姓直呼“这是祸害”。当时,乡里流传“三害”之说:猛虎、蛟龙、周处。前两者自然是实实在在的猛兽,而周处则成了唯一一个“活着的灾害”。可以想象,当时的百姓多么希望能摆脱这三害的折磨。

后来,周处听说自己被列为“三害”之一,心生羞愧,于是决定洗心革面。他上山杀虎,下水搏蛟,耗费数日终于成功“除害”。这事儿做完,他又跑去找乡里的父老,表示自己“改过自新”了。结果,这一番操作不仅让周处成为了地方名人,还为他打开了仕途之门。从“浪子”到“栋梁”,周处的转变看似顺理成章,但隐藏在背后的故事却并不简单。

1. 从“浪子”到“英雄”,真的只靠努力?

周处的转变之所以能迅速被接受,首先离不开他的家世背景。他的父亲周鲂是一位“货真价实”的士族出身,曾任鄱阳太守。鄱阳郡当时是江东的重镇,太守不仅是地方行政长官,还握有兵权,属于一方豪强。而在东汉末年到三国时期,士族阶层几乎垄断了官场资源,“上品无寒门、下品无士族”是当时的铁律。

换句话说,周处从一出生就注定了比普通平民有更多机会。他少年时的胡作非为,之所以能在当时的社会环境下被宽容,正是因为他的“士族子弟”身份。一个普通百姓若敢这样横行乡里,恐怕早就被官府抓去充军了。但周处却能继续耀武扬威,甚至在幡然悔悟之后,顺利步入仕途。这背后,是江东士族对权力的稳固控制。

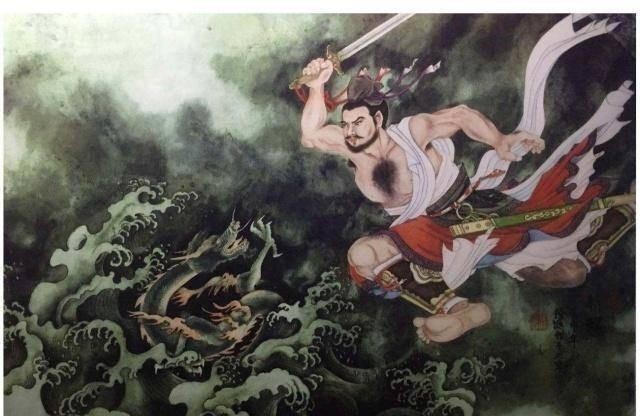

2. “杀虎屠蛟”,是奇迹还是人设?

周处“除三害”的故事听起来惊心动魄:他先是独自刺杀猛虎,又在水中与蛟龙搏斗几十里,最终双双斩杀。这其中的细节却经不起推敲。那只“白额猛虎”,按现代生物学推算,可能体重超过500斤。冷兵器时代,一个人单枪匹马去杀老虎,可能性微乎其微。至于所谓的“蛟龙”,更是一种神话生物。即使退一步讲,它是某种凶猛的水中生物,比如鳄鱼,一个人能在水中与之搏斗几十里并取胜,也未免太过传奇。

这些细节更像是事后加工的民间故事。周处的真实贡献或许是铲除了地方的一些实际威胁,但被包装成了“屠龙”的英雄事迹。这种包装,既提升了他的个人形象,也为江东士族树立了一个“浪子回头”的正面典型。

3. “东观左丞”,仕途开局有多重要?

更值得注意的是,周处的仕途起点并不低。他的第一个官职是“东观左丞”,相当于负责修史和文献整理的核心职位。东观被认为是东吴的“翰林院”,能进入这个机构本身就是一种身份象征。而周处这一开局,显然不是靠简单的努力就能获得的。

当时的官员选拔主要依靠察举制,也就是由地方世家大族推荐孝廉之才。推荐人往往会优先选择自己家族或朋友圈中的子弟。周处作为士族子弟,从“浪子”到“栋梁”的转变,正是这种推荐体制的产物。换句话说,他的“浪子”故事不过是进入官场前的一场“汇报演出”。

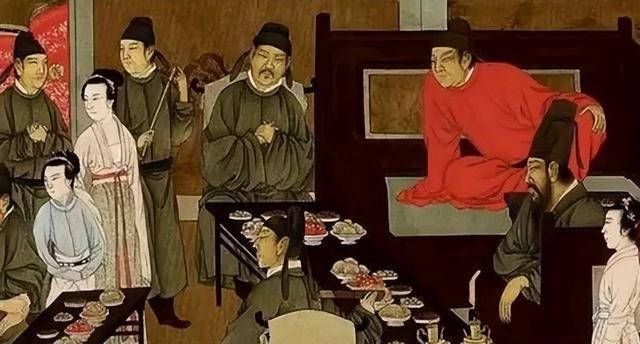

4. 江东士族的政治逻辑

周处的故事,放在整个东吴的政治背景下,更能看清其中的逻辑。东吴政权自孙策起家以来,一直依赖江东士族的支持。以“吴郡四姓”(陆、顾、朱、张)为代表的士族掌控了东吴的经济和政治资源。孙权虽然是东吴的名义统治者,但在实际权力分配上,士族占据了绝对优势。

周处所在的“吴郡阳羡周氏”虽然比不上“吴郡四姓”,但也是江东士族的中坚力量。周处的出仕既是家族势力的延续,也是整个士族阶层维护利益的一环。士族需要通过周处这样的人物来证明“浪子回头金不换”的可能性,从而巩固自己的社会地位。

5. 东吴灭亡后,为什么他还能混得好?

东吴灭亡后,周处转投西晋,并官至御史中丞,相当于御史台的最高长官,位高权重。这种“门庭转换”的丝滑操作,背后依然是士族势力的支撑。西晋推行的“九品中正制”,进一步强化了士族的权力,低、中、高三级官员的任免几乎都由士族主导。

周处能在西晋依然平步青云,说明他不仅有家族背景,更深谙士族政治的游戏规则。他的“除三害”故事,也许从一开始就不仅是个人的事情,而是士族集团的一次精心策划。

周处的故事,表面上是“浪子回头”,实际上却是一场士族政治的成功炒作。他的“回头”并非个人救赎,而是家族和阶层的集体意志。有人说,东吴的士族政治是一场“你方唱罢我登场”的轮回游戏,而周处,不过是这场游戏中的一颗棋子。至于普通百姓,在这样的故事里,永远只能当看客,还得喊上一句“666”。

-

- 扎根长沙25年,徐记海鲜靠价值感得天下

-

2025-09-17 15:22:55

-

- 王冠大比拼第三弹:中国古代凤冠,最美的在这里

-

2025-09-17 15:20:40

-

- 特殊的“圆”---扇形

-

2025-09-17 15:18:25

-

- 《楚留香传奇》女配角:苏蓉蓉石观音嫁富豪,而她们还在圈内奔波

-

2025-09-17 15:16:09

-

- 怎么穿羽绒服才与众不同?3套穿搭示范,照着穿准没错

-

2025-09-17 15:13:54

-

- 50款超元气的夏日美甲,好看的过分了

-

2025-09-17 15:11:39

-

- 美伊博弈愈发激烈,结局前景难以预料

-

2025-09-17 15:09:24

-

- 刘丹:最美“香妃”,爆红后车祸身亡,“萧剑”为她扫墓20多年

-

2025-09-17 15:07:09

-

- 快船101-99绝杀开拓者球员评分2人满分、4人及格、4人崩盘!

-

2025-09-17 15:04:54

-

- 王晓晨恋情曝光!7年单身终结,背后真相令人惊讶

-

2025-09-17 15:02:39

-

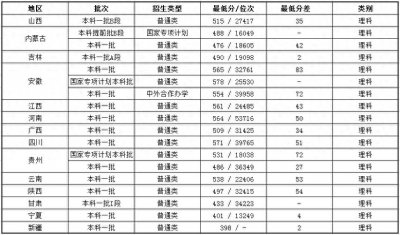

- 南京财经大学是一本吗?

-

2025-09-17 15:00:24

-

- 蓝营多个办公室遭搜办,朱立伦大怒喊话集合!吕秀莲苦劝赖清德!

-

2025-09-17 14:58:09

-

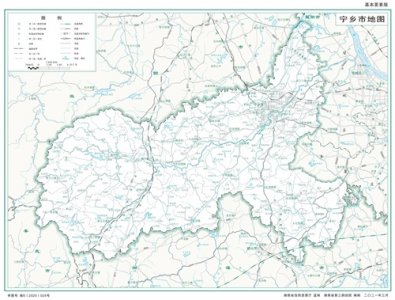

- 湖南省辖市、州简介---宁乡市

-

2025-09-17 14:55:54

-

- 关于4K电视和8K电视的区别以及如何选择

-

2025-09-17 14:53:39

-

- 《幻想即现实》| 爱一个人,就是帮助他成为他自己国土上的国王

-

2025-09-17 14:51:24

-

- “黑天鹅”与“灰犀牛”

-

2025-09-17 14:49:09

-

- 神探李昌钰:破案秘密大揭露!

-

2025-09-17 14:46:54

-

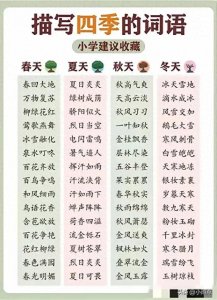

- 描写四季的成语 ,家有小学生的,建议收藏

-

2025-09-17 14:44:39

-

- 【报名啦】“双旦齐聚,迎新春,奥博馆邀您来场脑力大比拼”

-

2025-09-16 21:51:21

-

- 一“端”在手,阅尽杨凌!“爱杨凌”APP上线,你安装了吗?

-

2025-09-16 21:49:06

乔任梁遗照(乔任梁 遗照)

乔任梁遗照(乔任梁 遗照) 刘德华两个儿子(刘德华有个儿子)

刘德华两个儿子(刘德华有个儿子) 车晓老公(车晓老公个人资料)

车晓老公(车晓老公个人资料) 民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类)

民国四大无耻文人:郭沫若/老舍/臧克家/冯友兰(四大文人败类) 黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛)

黄海波的父亲(黄海波父亲是黄宗洛) 三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩?

三公的游戏规则是什么?一般可以几个人玩? 退役后,申请二次入伍的条件及优待

退役后,申请二次入伍的条件及优待 QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失)

QRL遗照手臂太可怕(qrl遗照手臂丢失) 章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗)

章子怡国籍是哪国(章子怡是中国籍吗) 原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画

原神刻晴的乳液狂飙图片刻晴乳液狂飙图是什么漫画